ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

ディミニッシュコード(dim)

ディミニッシュコードはルート音に♭3th、♭5th、6thを重ねた4和音コードです。

コード譜ではdimという表記で記載されます。

不安定で不気味な響きが特徴的ですが、ポップスではかなり多用される重要コードです。

一方でポップスでのdim使用パターンはおおよそ決まっているので、理解しておくと楽です。

まずはポップスでよく使う定番パターン「パッシングディミニッシュ」を解説していきます。

パッシングディミニッシュ

パッシングディミニッシュとはディミニッシュコードを経過音として使用するコード進行を指します。

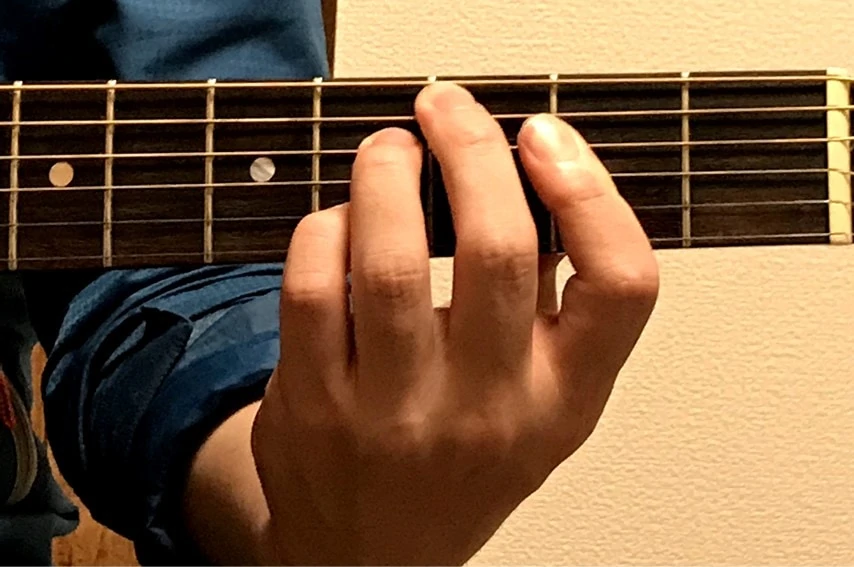

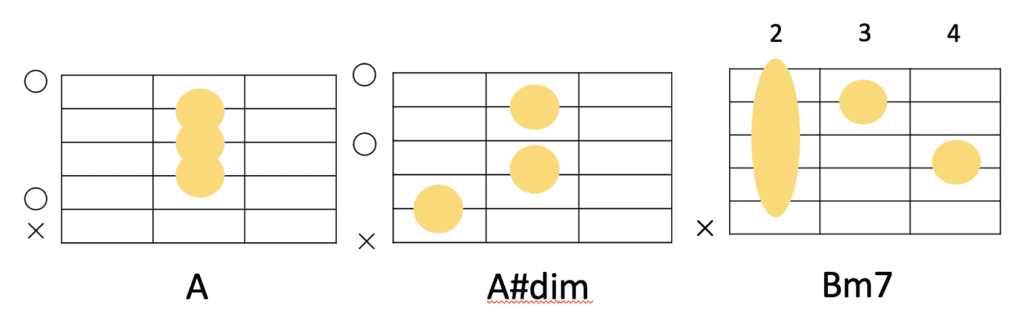

上記の例ではAとBm7の間にA#dimを入れて、ルート音が「A→A#→B」という上昇する流れを作っています。

ディミニッシュが入ることで一瞬不安定な響きになり、メロディーラインがエモくなります。

このパッシングディミニッシュは様々なヒット曲で使用されています。

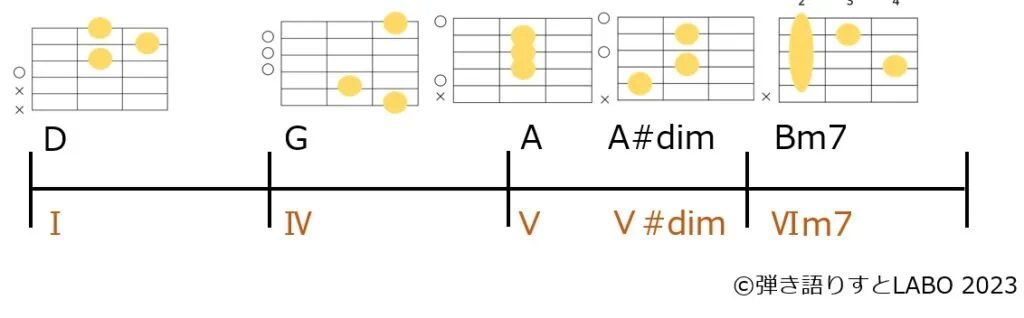

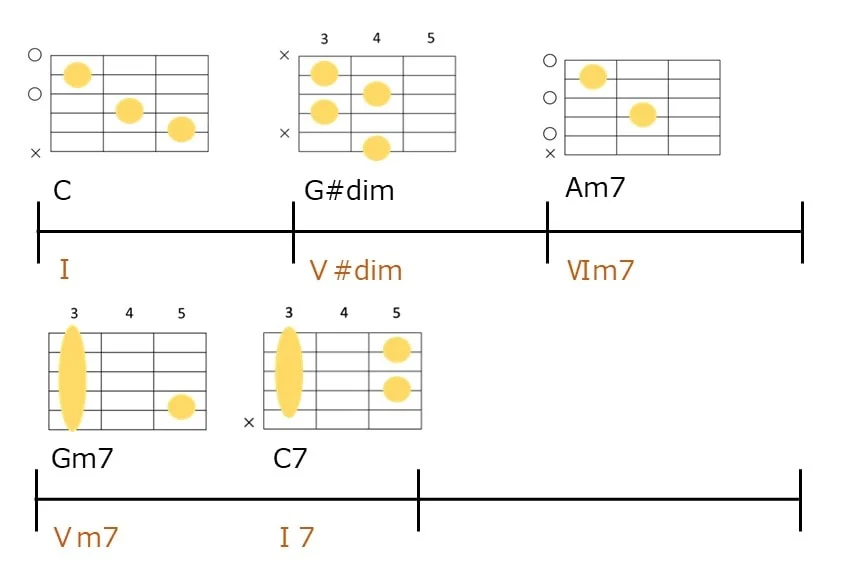

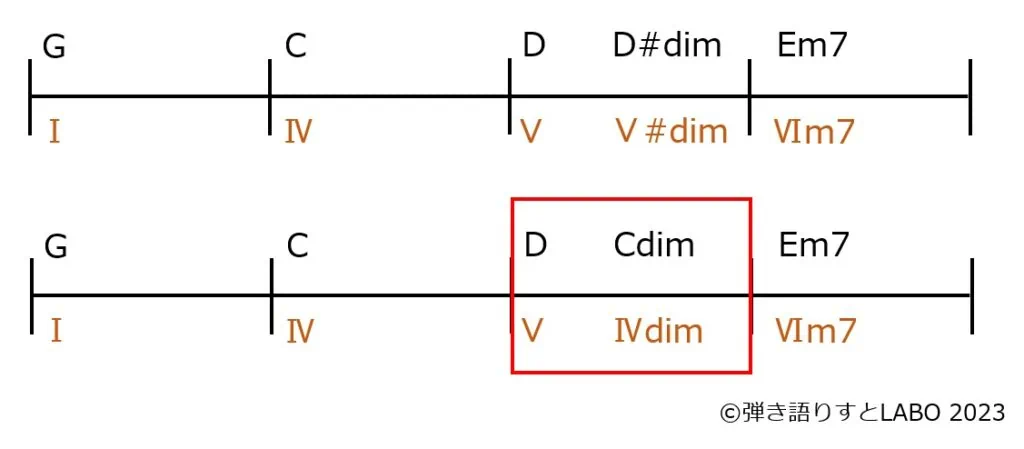

そして、パッシングディミニッシュは基本的には「Ⅴ→Ⅴ#dim→Ⅵm7」という上昇パターンで使われます。

このパターンはかなり頻繁に使われていますので、コード進行の響きを覚えてしまいましょう。

パッシングディミニッシュはほぼⅤ#dimが用いられるため、ここから曲のキーを推測することもできますね。

また、ディミニッシュを使った他パターンでは「Ⅰ→Ⅴ#dim→Ⅵm7」があります。

これはパッシングディミニッシュとは呼ばない気もしますが、ディミニッシュのパターンでは割と定番ですね。

なお、ディミニッシュでルートが下降するパターンは稀です。

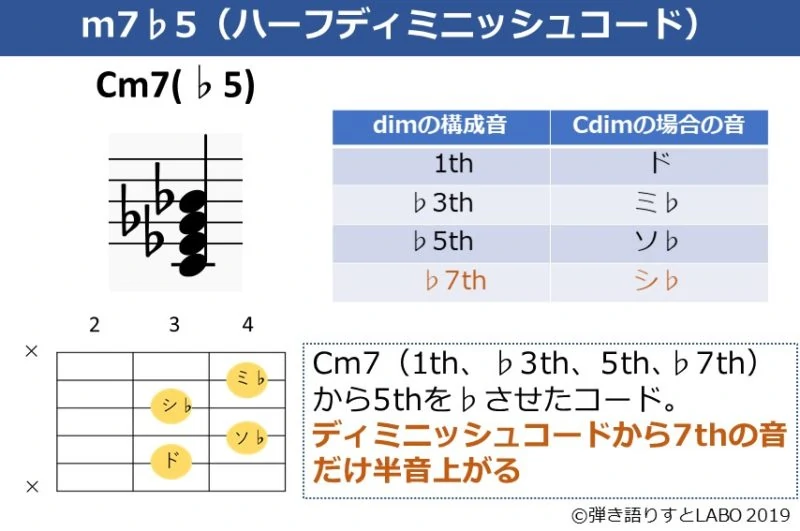

基本的には下降パターンではハーフディミニッシュが用いられます。

ハーフディミニッシュは♭7thを使うところがディミニッシュとの違いになっています。

Uフレットなどの無料コードサイトはディミニッシュとハーフディミニッシュの選択が間違っていることが多いです。

ルート下降のパターンではハーフディミニッシュを使うほうが断然多いので、演奏時に注意してみてみましょう。

ちなみにパッシングディミニッシュを多用する代表的なアーティストは秦基博さんです。

秦さんの曲を練習すると、自然とディミニッシュの定番パターンは覚えられるのでおすすめですね。

ディミニッシュコードの細かいこと

最後はディミニッシュコードの細かい点についての解説です。

ディミニッシュは泣きメロ部分に使われることが多いため、かなり重要なコードになります。

一方でギター弾き語りだと適当に扱われているケースが多く、それだけでかなり損をします。

ここでは弾き語りでディミニッシュを使う際に注意すべき点をいくつか解説していきます。

他のディミニッシュと混在させないこと

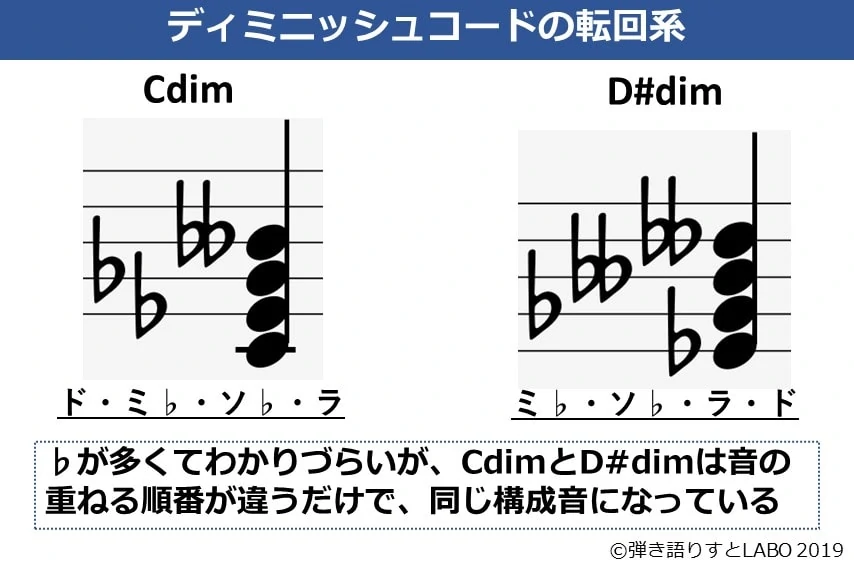

ディミニッシュコードの特徴として、構成音が同じディミッシュコードが複数存在することが挙げられます。

例えば、CdimとD#dimは和音の積み上げる順番は異なりますが、構成音は一緒です。

そのため、D#dimを弾く場面でCdimを弾いても、一応成立はします。

ただ、前後のコードとのつながりは変わるため、経過音としては成立しなくなります。

これだと大分印象が変わってしまいますね。

無料のコードサイトだと経過音として成立しないdimが付いていることは非常に多いです。

ディミニッシュが出てきたら前後のコードとルート音がつながっているか確認しましょう。

たけしゃん

たけしゃん

ルートのオクターブを合わせる

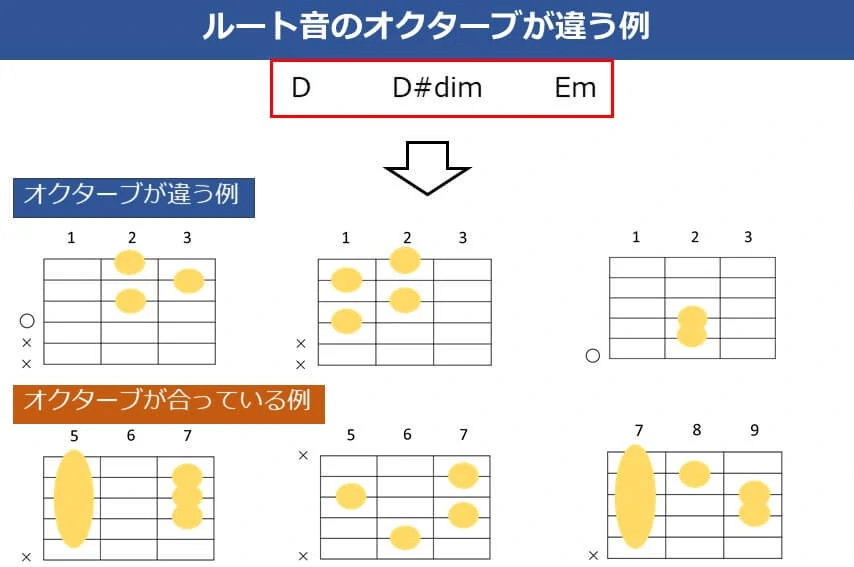

上図のオクターブが違う例はD#dimのルート音とEmのルート音が1オクターブ違います。

これでも問題はないですが、Emで急に音が低くなるため、前後のコードのつながりは薄くなります。

オクターブが合っている例ではD#dimとEmをハイポジションにして5弦ルートで合わせています。

こちらのほうが一貫して音程が上昇しているため、コード間の繋がりが強くなります。

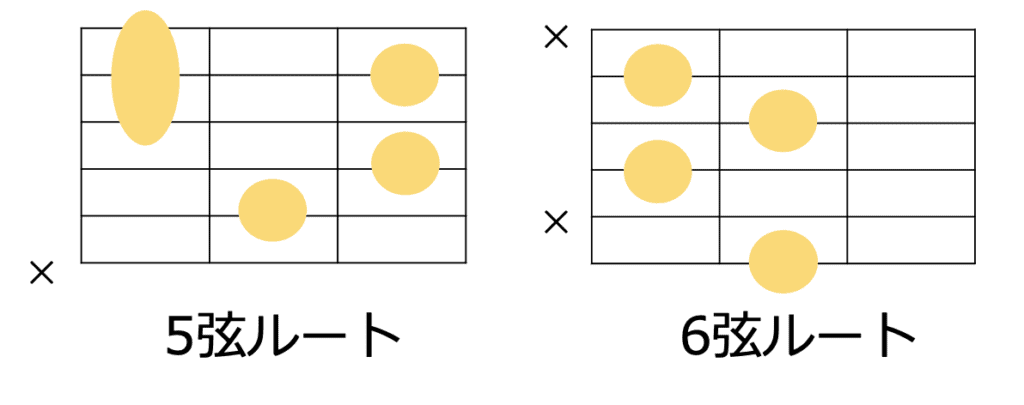

オクターブを合わせられるようにdimの5弦ルートと6弦ルートのフォームは覚えておく良いでしょう。

オクターブを合わせるかは好みの問題ではありますが、僕はオクターブを合わせる派です。

ちなみにプロアーティストだと星野源さんはオクターブをほぼ合わせており、秦基博さんは割とアバウトですね。

たけしゃん

たけしゃん

dimとdim7

最後は細かい話ですが、dimとdim7の違いについてです。

多くの楽譜では「dim=dim7」ですが、区別されているものもあります。

その場合はdimは1th、♭3th、♭5thの3和音。dim7はそこに6thを加えた4和音という扱いになります。

ただ、ギタースコアではdim=dim7であることが大半です。

僕の経験上ではギタースコアでdimとdim7を分けて書いてあるものは見たことがないです。

なので、気にする必要はあまりないですが、豆知識として覚えておくと良いでしょう。

| dimコードの解説記事一覧 |

|||

| Cdim | D♭dim | Ddim | D#dim |

| Edim | Fdim | F#dim | Gdim |

| G#dim | Adim | A#dim | Bdim |

第1章 音や楽譜の読み方を覚えよう

第2章 キーやスケールを理解しよう

第3章 コード進行のバリエーション

第4章 ノンダイアトニックコードの導入

第5章 応用的な音楽理論の活用

音楽理論に関するコラム

よく読まれている記事

初心者が覚えるべき ギターコード 10個を練習用の譜例付きで解説

男性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。音域チェックできる音源付き

コンデンサーマイク おすすめランキングベスト10【2024年版】 〜プロアーティスト使用マイクも紹介〜

初心者向けアコースティックギター おすすめ6選。購入するギターの選び方を107名のアンケート調査付きで解説

ギターのストロークパターンを練習しよう。弾き語りでよく使う譜例 10パターンで解説

ギターのカポタストでキー変更するための上げ方、下げ方を役立つ早見表と合わせて解説

SYNCROOM(シンクルーム)の使い方、設定、遅延対策を解説。無料で自宅セッションを楽しもう!

ギター初心者も弾ける簡単な曲 おすすめ50選。練習時のポイント解説付き

アコギ メーカー11社を解説。ブランドごとの特徴やおすすめのギターを紹介

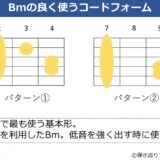

Bmコード(ビーマイナー)の押さえ方。ギターでキレイに鳴らすためのコツや良く使うコードフォームを解説