ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

読みたい場所をクリック!

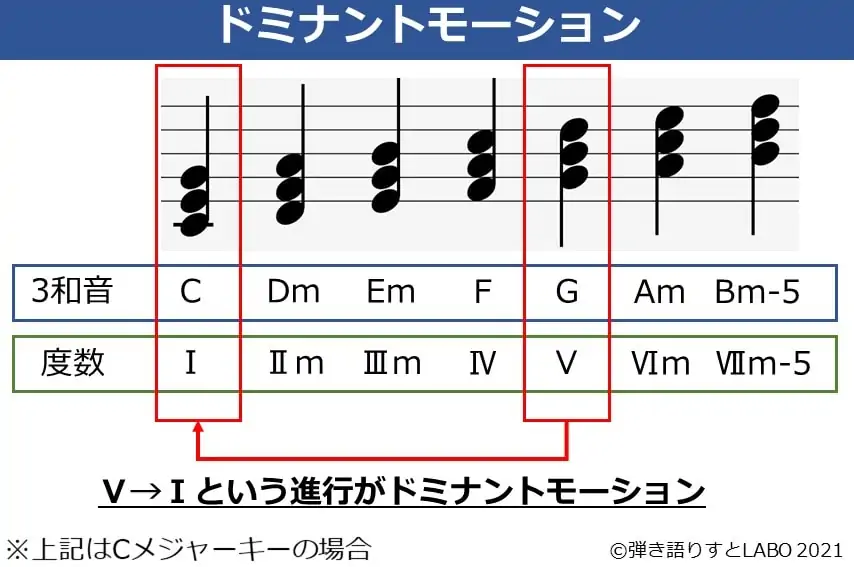

ドミナントモーションとは

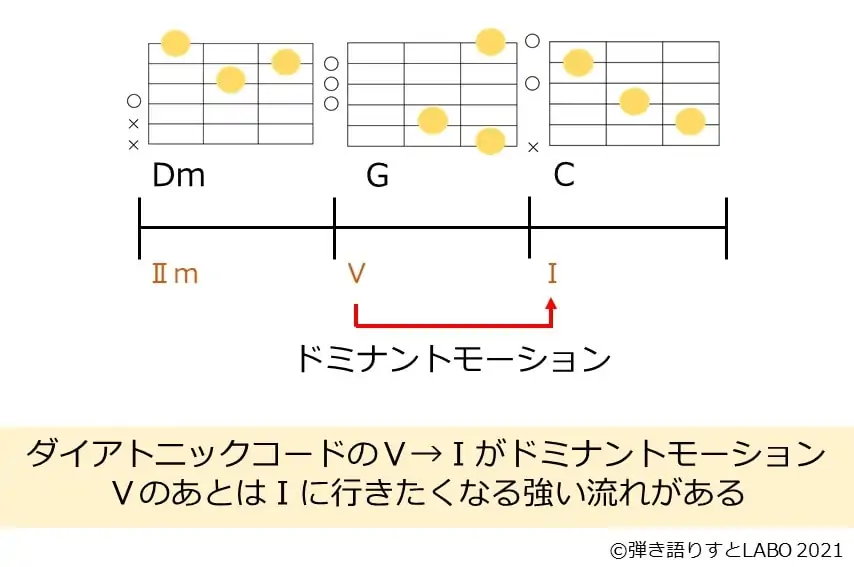

ドミナントモーションとはダイアトニックコードのドミナント(Ⅴ)からトニック(Ⅰ)に進むコード進行のことです。

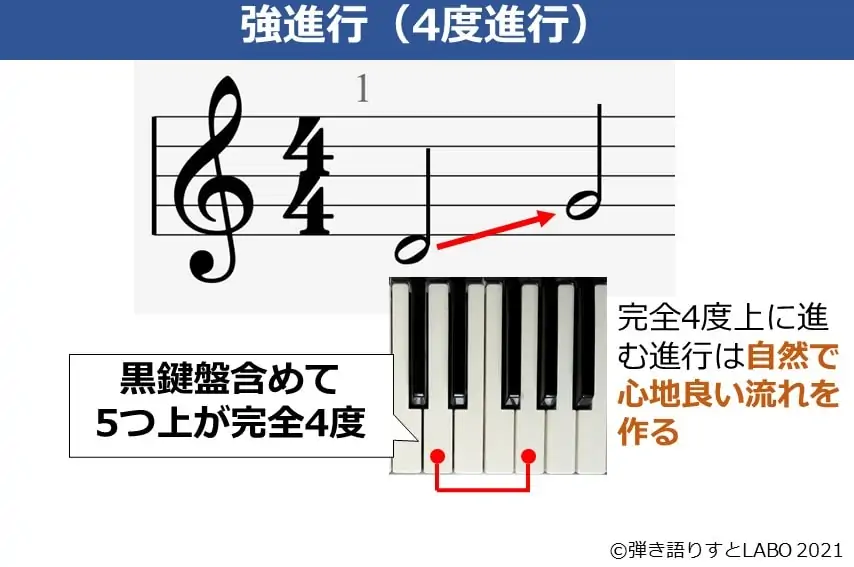

強進行と呼ばれる完全4度上(もしくは完全5度下)に進むコード進行になっています。

強進行の中でもひときわ強い流れを作るのがドミナントモーションであり、曲の終わりやセクションの繋ぎなど色んな場面で使用されます。

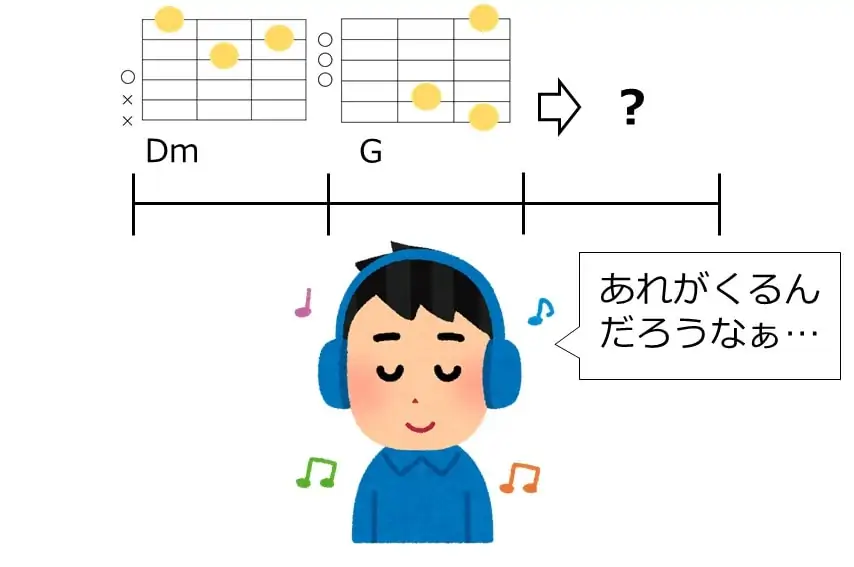

音楽に詳しくない人でもⅤの音が鳴ると、次はⅠに進むと勝手に予想してしまうほどに強い流れですね。

それほどまでにⅤのコードはⅠに進みたがる習性があるのです。

また、このドミナントモーションの強い流れを活用してノンダイアトニックコードを入れたり、転調させてみたり…と発展的な活用もされます。

ドミナントモーション自体の説明は以上で終了なわけですが、本記事では実際にどんな風に活用されているのかを掘り下げて解説していきます。

曲の終わりにドミナントモーション

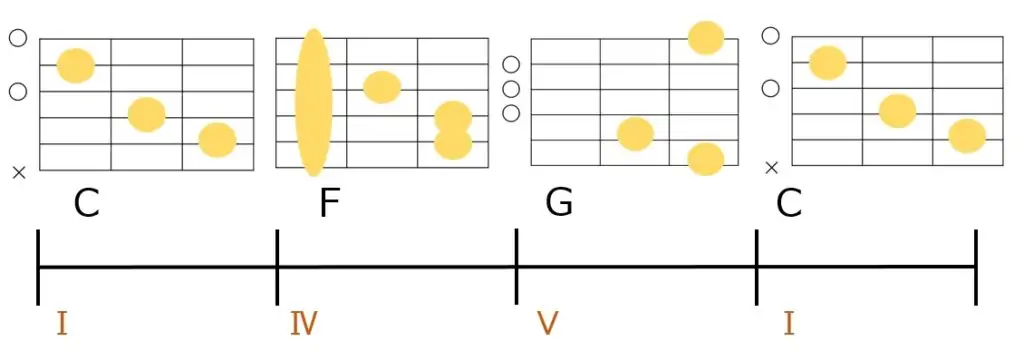

いわゆるスリーコードで構成されている定番のコード進行です。

最後のG→Cがドミナントモーションとなっており、終止します。

ドミナントモーションを使った終止は完全終止と呼ばれるもので、終わった感が非常に強く出ます。

上記のコード進行も曲が終わった感じが出てますよね。

曲の終わり以外にもサビの終わりで一旦ドミナントモーションで終止して、間奏に戻るパターンなどもありますね。

セクションの繋ぎでドミナントモーション

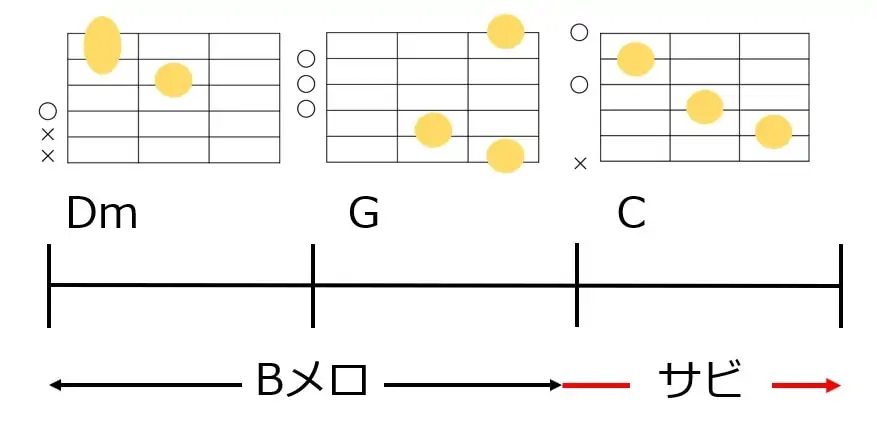

Bメロ→サビなどのセクションの繋ぎにⅤ→Ⅰのドミナントモーションを利用するパターンです。

このパターンでBメロ→サビとなる曲はとにかく多いですね。

弾き語りだと、Bメロ最後のⅤをⅤsus4→Ⅴ(Gsus4→G)などにしたりもします。

ⅤはⅠに行きたがるドミナントモーションの習性を利用して、勢いを付けてサビに入っていく感じですね。

音楽理論を勉強せずに曲を作っていると大半の曲でこの手法を使ってしまいます。

なので、作曲のレッスンだとBメロ→サビの流れをⅤ→Ⅰ以外で曲作りましょう的な課題が出たりもしますね。

ドミナントモーションを利用した発展形

さて、ドミナントモーションの基本的なことを押さえたところで発展形の話にいきましょう。

ドミナントモーションはⅠに向かう強い流れがあるので、その流れを利用してスムーズに転調させるケースが多いです。

この転調についてはほんとに一瞬だけのものから、長めのいわゆる本格転調まで色々あります。

いくつか事例を見ていきましょう。

ちなみに転調とは何ぞや?という人は先に転調についての解説記事を参照ください。

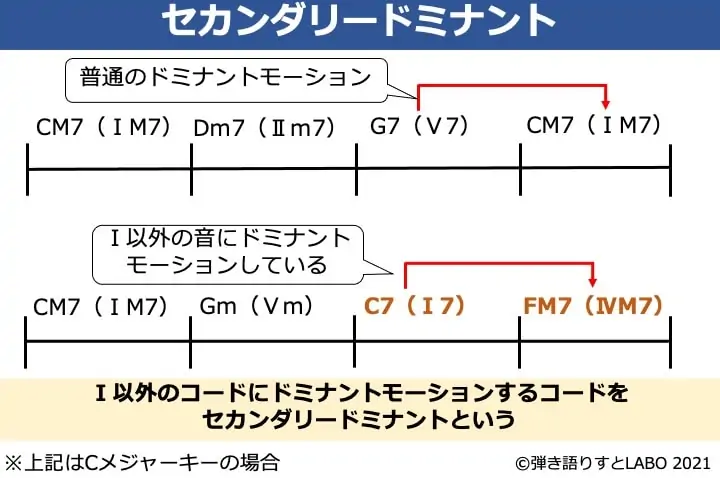

セカンダリードミナントのドミナントモーション

セカンダリードミナントとはⅠ以外の音にドミナントモーションするコードを指します。

Ⅴ→Ⅰがドミナントモーションなわけですが、部分的に転調して他のキーのドミナントモーションを活用するのがセカンダリードミナントです。

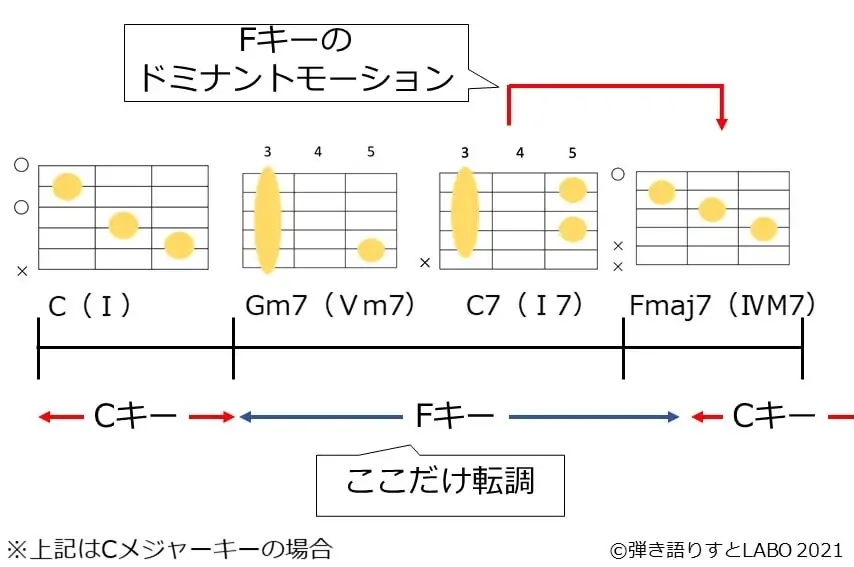

Ⅴm→Ⅰ7→Ⅳmaj7(Gm→C7→Fmaj7)というセカンダリードミナントの定番パターンがあります。

このパターンではFメジャーキーに一瞬転調しており、Fメジャーキーにおけるドミナントモーションが発生します。

GmとC7はCメジャーキーではノンダイアトニックコードなので、一瞬「ん?」と違和感が出ますが、そのあとのC7→Fmaj7のドミナントモーションで一気に自然な流れに持ち込みます。

ドミナントモーションは調(キー)の変化による違和感を強力な流れで馴染ませてくれます。

一方で一瞬は違和感がでるので、この違和感が程よいスパイスになってくれるわけです。

ドミナントモーションを使った本格転調

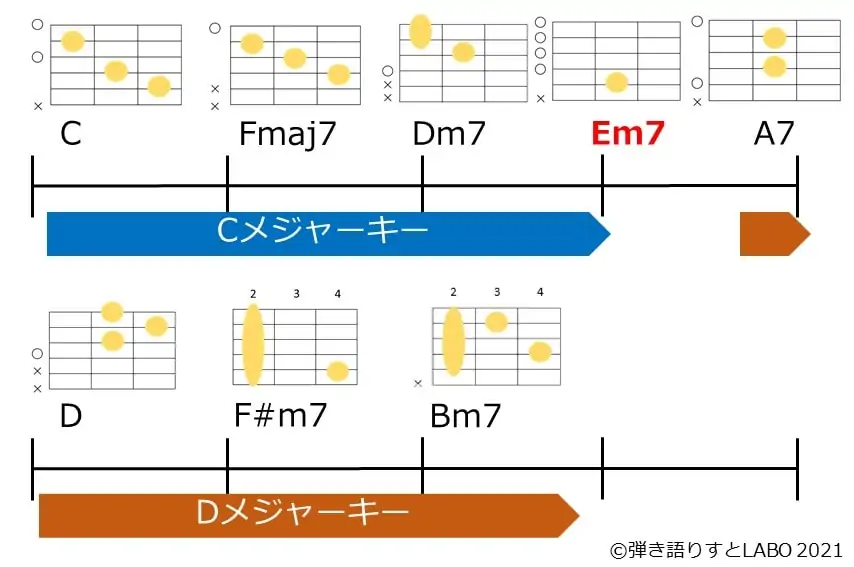

続いて、ドミナントモーションを使った本格的な転調パターンです。

上記のケースは最後のサビで全音上のキーに転調するパターンですが、「Em7→A7→D」の流れでDメジャーキーに転調しています。

この「A7→D」が転調先のDメジャーキーにおけるドミナントモーションとなっており、自然な形で転調してますね。

また、転調のきっかけとなるEm7はCメジャーキーとDメジャーキーに共通して存在するダイアトニックコードで「ピボットコード」と呼びます。

ピボットコードを介して、転調先のキーにおけるドミナントモーションに繋げることでいつの間にか転調したような流れを作れます。

コード進行パターン集 50選。音源付きで王道からおしゃれな進行まで一覧にして解説

コード進行パターン集 50選。音源付きで王道からおしゃれな進行まで一覧にして解説

ドミナントモーション まとめ

- ドミナントモーションとはダイアトニックコードのⅤ→Ⅰのコード進行

- ドミナントモーションは非常に強い流れで曲の終わりやセクションを繋ぐのに使われる

- 他のキーのドミナントモーションを利用した転調はポップスで定番の手法

ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

ドミナントモーションの解説でした。

何も勉強しなくとも、頻繁に利用するコード進行です。

一方で名称や仕組みをちゃんと理解すると、利用したり、逆手に取った使い方もできるようになります。

ドミナントモーションを利用した活用例を曲に組み込むだけでもグッと曲のクオリティが上がりますよ!

第1章 音や楽譜の読み方を覚えよう

第2章 キーやスケールを理解しよう

第3章 コード進行のバリエーション

第4章 ノンダイアトニックコードの導入

第5章 応用的な音楽理論の活用

音楽理論に関するコラム

よく読まれている記事

初心者が覚えるべき ギターコード 10個を練習用の譜例付きで解説

男性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。音域チェックできる音源付き

コンデンサーマイク おすすめランキングベスト10【2024年版】 〜プロアーティスト使用マイクも紹介〜

初心者向けアコースティックギター おすすめ6選。購入するギターの選び方を107名のアンケート調査付きで解説

ギターのストロークパターンを練習しよう。弾き語りでよく使う譜例 10パターンで解説

ギターのカポタストでキー変更するための上げ方、下げ方を役立つ早見表と合わせて解説

SYNCROOM(シンクルーム)の使い方、設定、遅延対策を解説。無料で自宅セッションを楽しもう!

ギター初心者も弾ける簡単な曲 おすすめ50選。練習時のポイント解説付き

アコギ メーカー11社を解説。ブランドごとの特徴やおすすめのギターを紹介

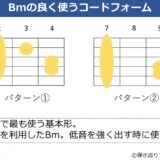

Bmコード(ビーマイナー)の押さえ方。ギターでキレイに鳴らすためのコツや良く使うコードフォームを解説