ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

音程とは

音程とは2つの音の間隔(高さの距離)を指します。

実用面ではインターバルとか音程差とか呼ぶことが多いです。

弾き語りをやるにあたっては、ボーカルにしろ楽器にしろ音程を正しく認識し、発音する能力は非常に重要です。

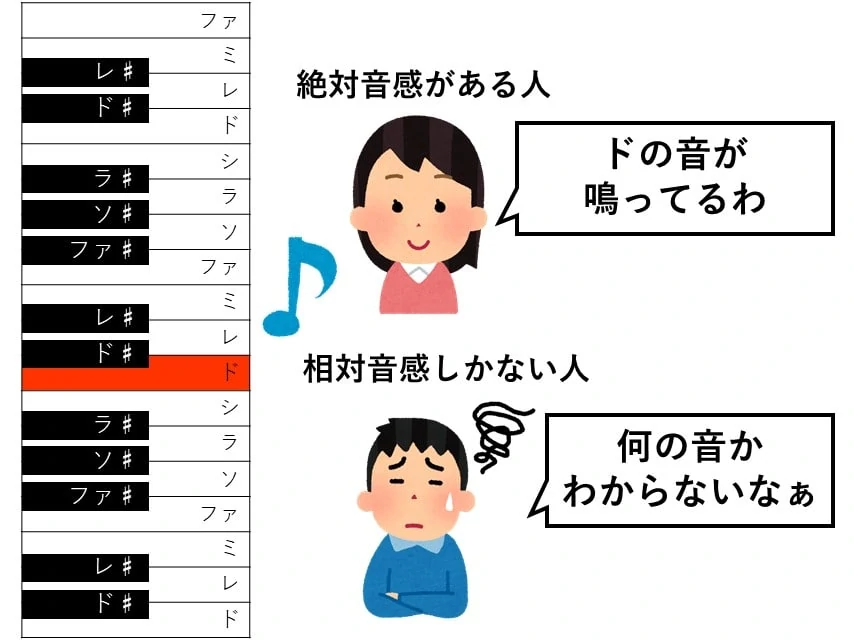

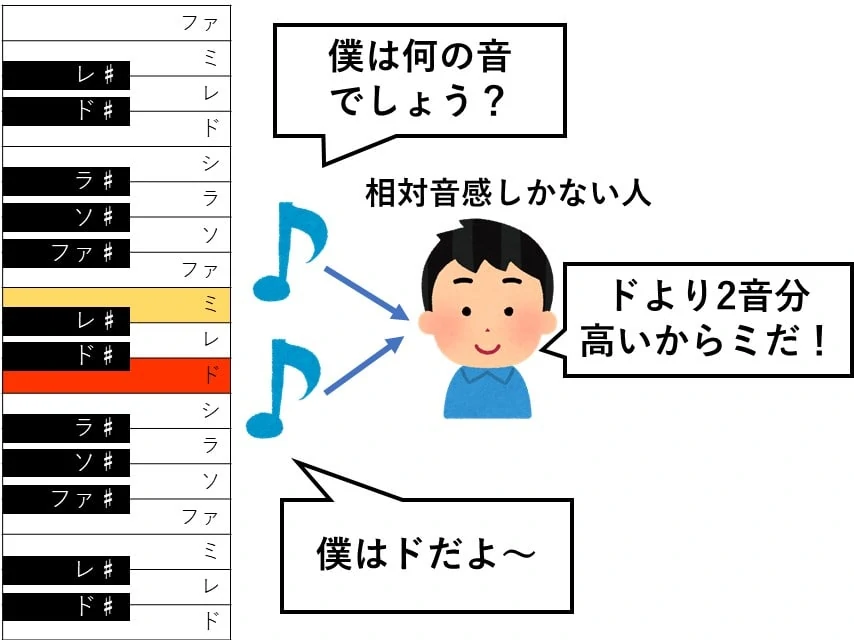

この「音程(2つの音程差)を正しく認識し、発音できる能力」を相対音感と呼びます。

逆に単独の音の高さを認識できる能力を絶対音感と呼びます。

絶対音感と相対音感

クラシックと異なり、ポップスなど大衆音楽では絶対音感が求められる場面はほとんどなく、相対音感の精度の高さが問われます。

そのため、音程に関する知識は十分に持っておく必要があると言えます。

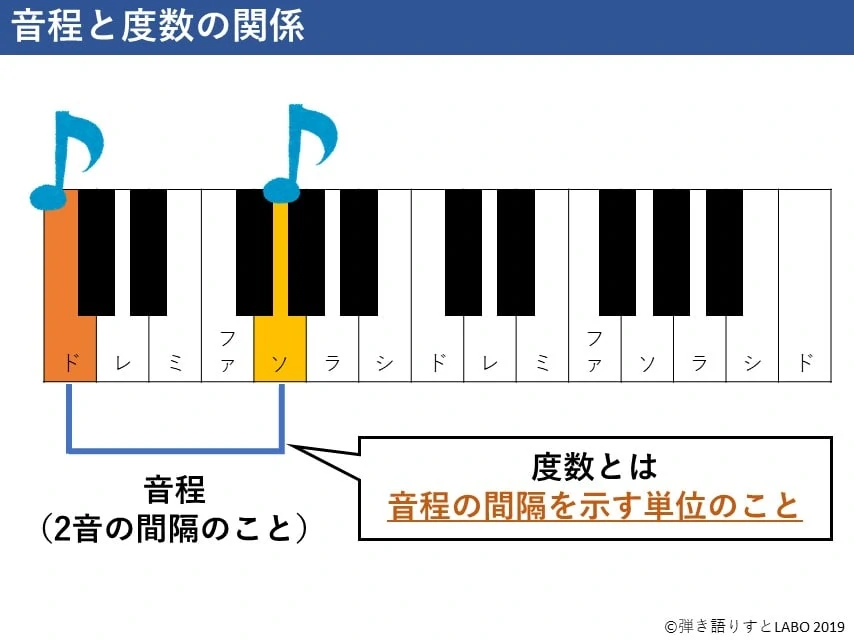

音程と度数

度数とは音程の間隔を示す単位の事です。

距離で例えると、「距離=音程」「Km(キロメートル)=度数」という関係性ですね。

音程の間隔は耳で聴いて判断するのですが、その音程を言語化するために度数という単位を用います。

それでは、度数について理解を深めるために必要な知識を解説していきます。

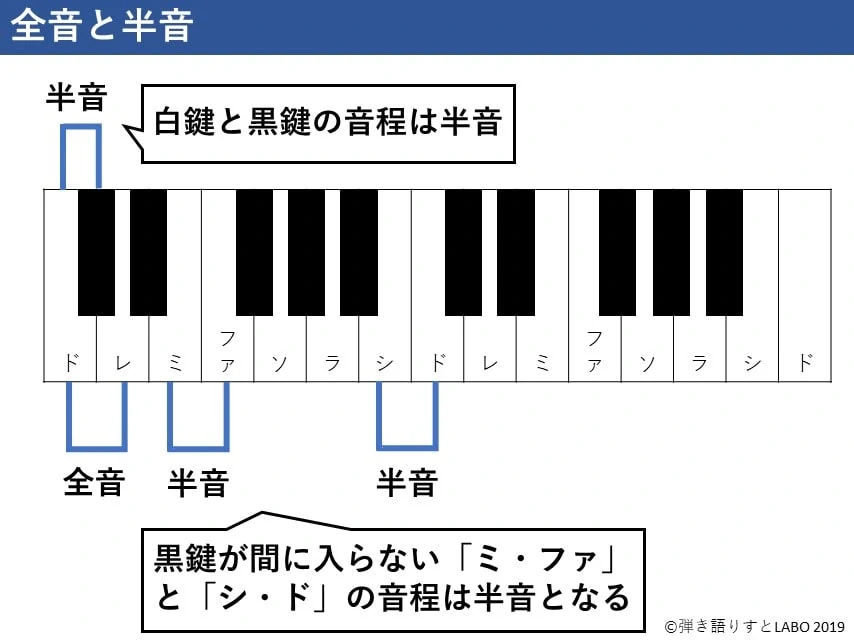

全音と半音

- 全音…黒鍵含めて音程が2つ動くこと

- 半音…黒鍵含めて音程が1つ動くこと

音程や度数を学ぶ際に前提となる、音程を表す言葉が全音と半音です。

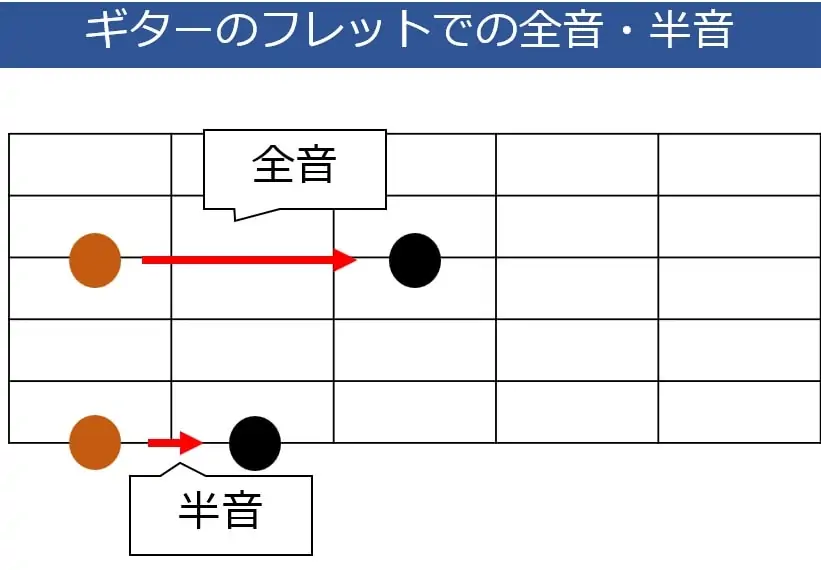

ギターでいうと全音はフレット2つ分、半音はフレット1つ分の距離です。

♯や♭でいうと全音は「♯2 or ♭2」、半音は「♯1 or ♭1」を指します。

度数の単位と意味

たけしゃん

たけしゃん

本章では度数についての知識を掘り下げていきます。

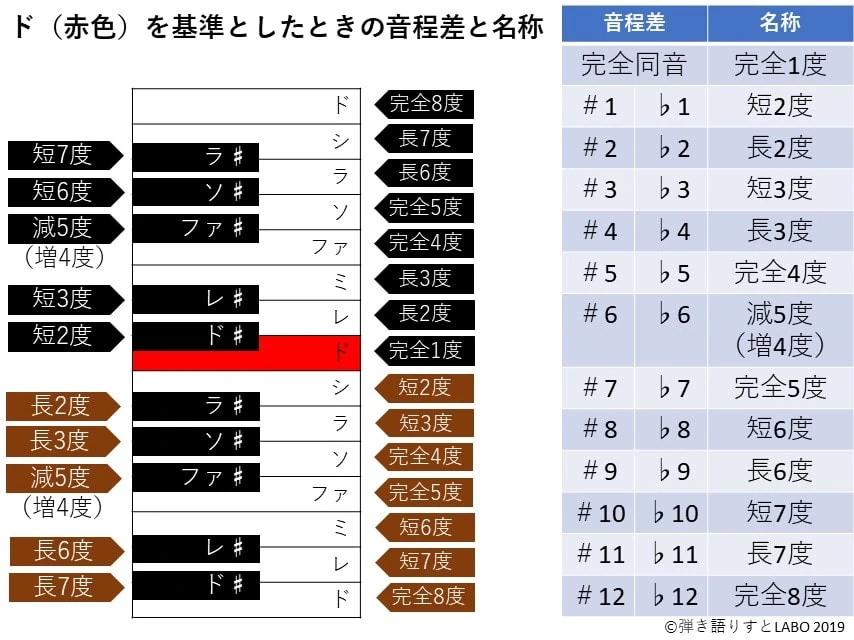

各音程と名称を表にまとめると以下の通り。

| 音程 | 名称 | ドから見た対象音 |

| 同じ音 | 完全1度 | ド |

| #1、♭1 | 短2度 | ド#、シ |

| #2、♭2 | 長2度 | レ、ラ# |

| #3、♭3 | 短3度 | レ#、ラ |

| #4、♭4 | 長3度 | ミ、ソ# |

| #5、♭5 | 完全4度 | ファ、ソ |

| ♭6 #6 | 減5度 増4度 | ソ♭ ファ# |

| #7、♭7 | 完全5度 | ソ、ファ |

| #8、♭8 | 短6度 | ソ#、ミ |

| #9、♭9 | 長6度 | ラ、レ# |

| #10、♭10 | 短7度 | ラ#、レ |

| #11、♭11 | 長7度 | シ、ド# |

| #12、♭12 | 完全8度 | ド |

しかし、掘り下げていくと違う言葉ですが同じ音程差を示すものがあったり…と少し複雑。

そこで、それぞれの言葉について補足的に解説をしていきます。

同じ音程で複数の呼び方が存在する

例えば、増4度と減4度は(平均律では)同じ音です。

上記図解の例だとドからファ♯の音程差が減5度(増4度)となっています。

この場合はファ♯と呼ぶなら増4度、ソ♭と呼ぶなら減5度という取り扱いです。

ファ♯とソ♭は(平均律では)同じ音ですが、調性(曲のキー)によってどちらで呼ばれるかが変わります。

他の度数も含めて、調性(キー)に合わせて長・短・増・減を使い分けることになります。

1オクターブ以上の音程差

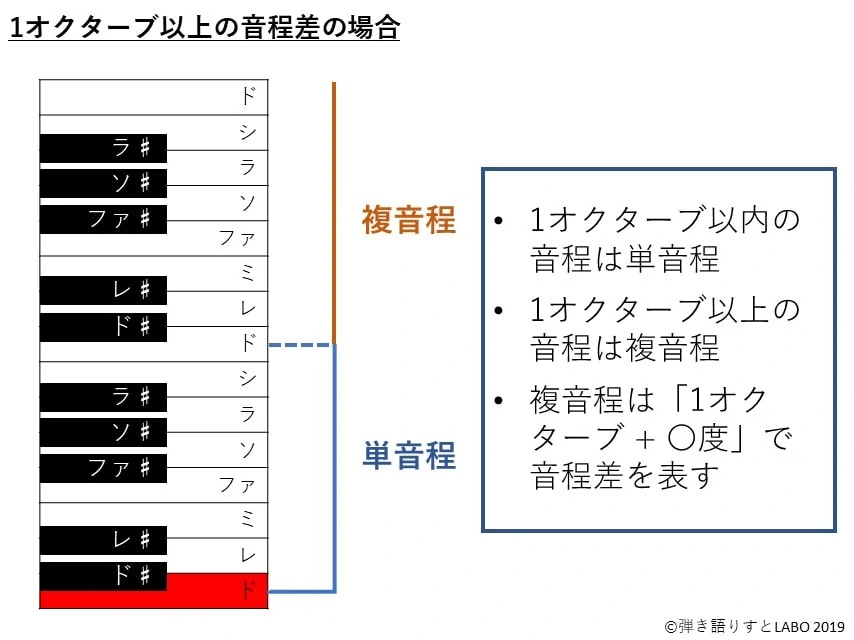

1オクターブ以内の音程差を単音程、1オクターブ以上の音程差を複音程と呼びます。

複音程の場合は「1オクターブ + 〇度」といった表し方をします。

ポップスで度数を使用する場面

たけしゃん

たけしゃん

音程と度数について解説してきましたが、実際にポップスやロックなど大衆音楽をやる時に使うのか気になりますよね。

結論を言うと演奏する分には使いません。

セッションなどでも度数でやりとりしているのを見たことがありません。

というのも、度数の考え方は楽譜が前提になっていますが楽譜を読めない人のほうが圧倒的に多いからです。

コード譜でやりとりして、コードの構成音を基に会話することがほとんどです。

ただし、編曲などをしており、コード譜ではなくちゃんとした楽譜におこす方には必要となる知識です。

また、演奏経験を積んでいる人は言葉として理解していなくても自然と感覚で理解しています。

結局は言語化していないだけで、鳴っている音を用いて同じようなやりとりをしているわけです。

その感覚を度数として言語化できたほうが、誰かに教えるときや音程を頭の中で整理する時に役立つので知っておいた損はない知識です。

音程と度数のまとめ

- 音程とは音と音の間隔のこと

- 度数とは音と音の間隔を表す単位

- ポップスでは度数はあまり使われないが、感覚的に理解している人が多い

ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

音程と度数についての解説でした。

本来は五線譜の音符を基に解説される内容を誰でも、わかりやすくするために鍵盤ベースで説明しました。

なので、楽譜を読める方には表現の仕方や説明の仕方に違和感あったかもしれません。

また、わかりやすくするために♯や♭表記で各度数の音程差を書いていますが、厳密な考え方としては異なるそうです。

音は振動からくる周波数で高さが決まるので♯や♭の数で間隔を測るのは間違っているという解釈です。

ただ、そこまで堅く考え始めると初心者のかたほど諦めちゃうので、僕なりにわかりやすいと思う説明をしてみました。

音楽理論は演奏していると感覚でわかってくることを言語化しただけなので、堅苦しく考えるより演奏しながら自身で腑に落ちる解釈で理解していくのが良いと思います。

第1章 音や楽譜の読み方を覚えよう

第2章 キーやスケールを理解しよう

第3章 コード進行のバリエーション

第4章 ノンダイアトニックコードの導入

第5章 応用的な音楽理論の活用

音楽理論に関するコラム

よく読まれている記事

初心者が覚えるべき ギターコード 10個を練習用の譜例付きで解説

男性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。音域チェックできる音源付き

コンデンサーマイク おすすめランキングベスト10【2024年版】 〜プロアーティスト使用マイクも紹介〜

初心者向けアコースティックギター おすすめ6選。購入するギターの選び方を107名のアンケート調査付きで解説

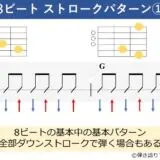

ギターのストロークパターンを練習しよう。弾き語りでよく使う譜例 10パターンで解説

ギターのカポタストでキー変更するための上げ方、下げ方を役立つ早見表と合わせて解説

SYNCROOM(シンクルーム)の使い方、設定、遅延対策を解説。無料で自宅セッションを楽しもう!

ギター初心者も弾ける簡単な曲 おすすめ50選。練習時のポイント解説付き

アコギ メーカー11社を解説。ブランドごとの特徴やおすすめのギターを紹介

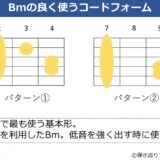

Bmコード(ビーマイナー)の押さえ方。ギターでキレイに鳴らすためのコツや良く使うコードフォームを解説