ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

ブルースのコード進行とは

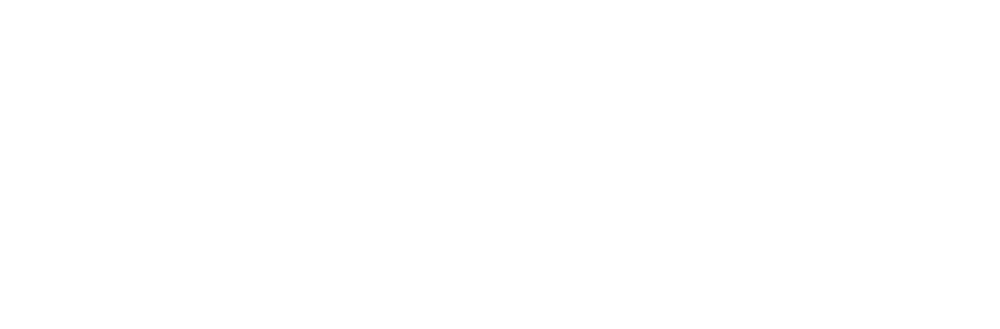

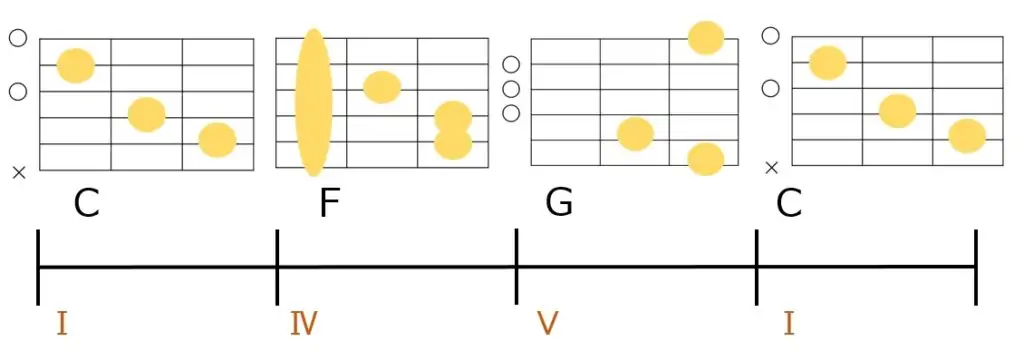

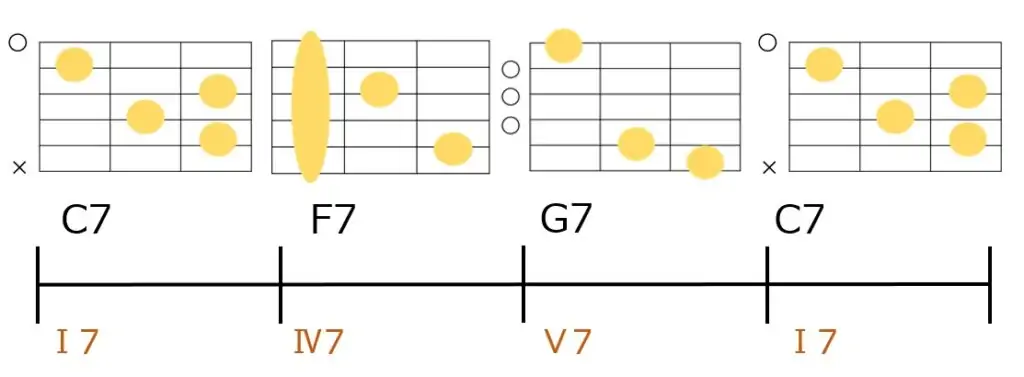

ブルースのコード進行の特徴はダイアトニックコードで用いるⅠmaj7、Ⅳmaj7をⅠ7とⅣ7に置き換えるところです。

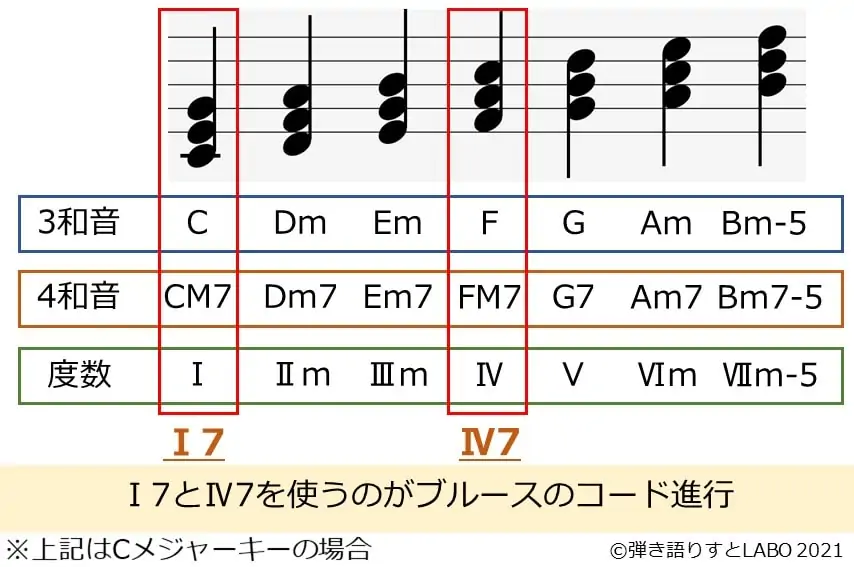

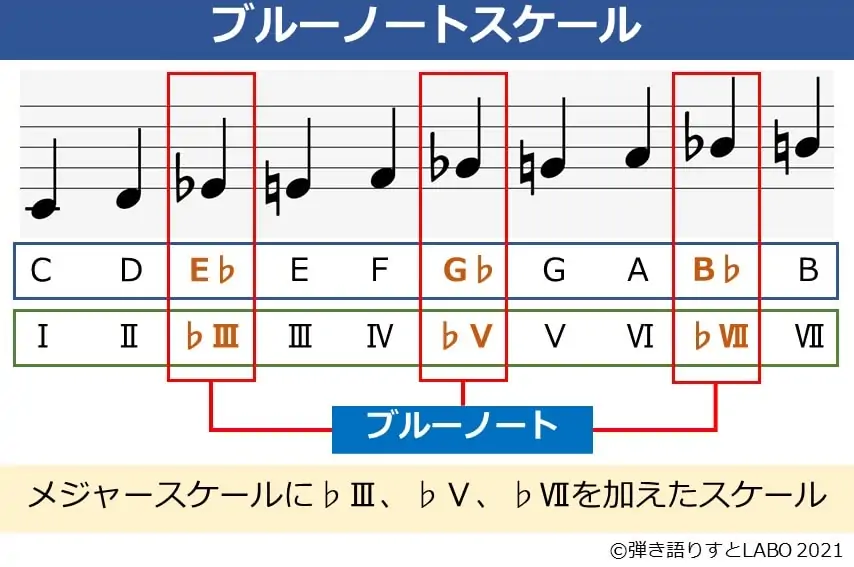

ブルースはスケール内における第3音・第5音・第7音を半音下げた音を活用するのが特徴です。

このスケール内の第3音・第5音・第7音を半音下げた音をブルーノートと呼び、メジャースケールにこの3音を加えたスケールをブルーノートスケールと呼びます。

そして、ブルーノートスケールで追加した3音を活かしたコードとしてⅠ7、Ⅳ7が新たに生まれるわけなんですね。

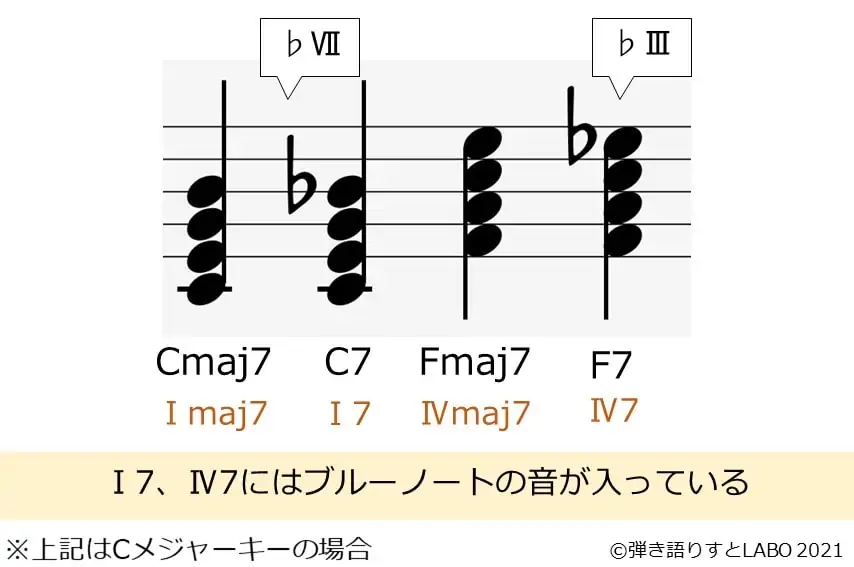

Ⅰ7は第7音を半音下げた♭Ⅶが入っており、Ⅳ7には第3音を半音下げた♭Ⅲが入っています。

主要のスリーコードの中でブルーノートを使うことによって、一気にブルースっぽいコード進行に変わります。

試しに通常のコード進行とⅠ7とⅣ7を使ったブルース的なコードを進行を聴き比べてみましょう。

急激にブルース感出ますよね(笑)。

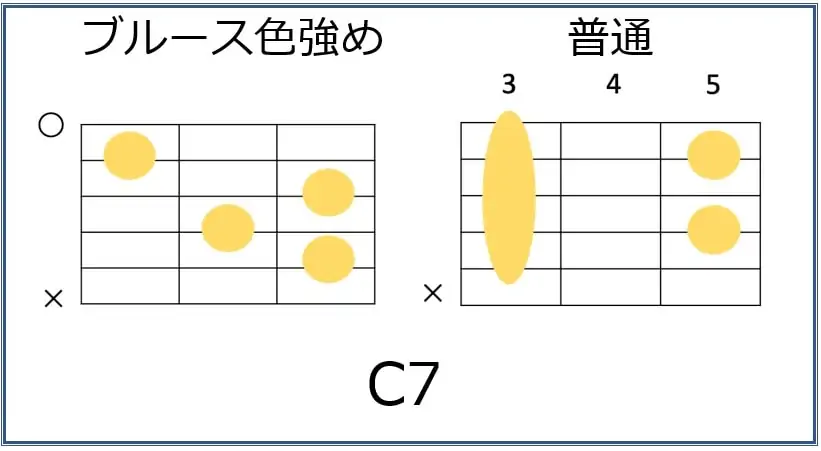

ちなみにアコギで演奏するときは5弦ルートのセブンスコードをどっちのフォームで押さえるかで色合いを調整できます。

ブルース色強めのC7

普通のC7

色んな使い分けがあるかと思いますが、僕はブルースの渋さを出したいときはブルース色強めのフォームを選択してます。

一方でブルースの中でもファンク寄りだったり、ポップスの味付け的なセブンスの場合は普通のフォームと使い分けてます。

ブルースセッションの基本

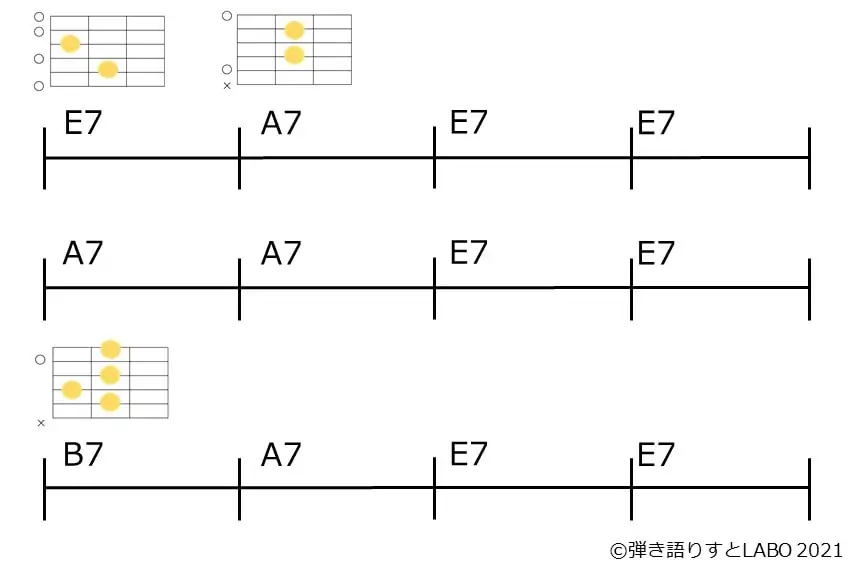

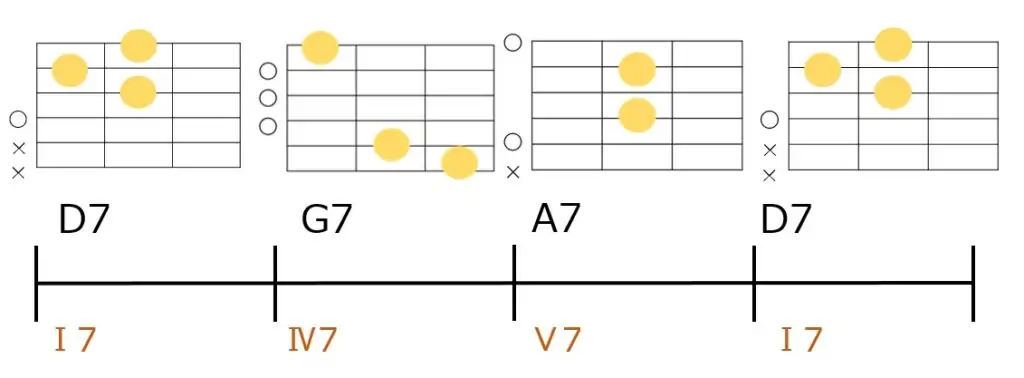

話を戻して、ブルースのコード進行ですが、セッションの基本形だとⅠ7→Ⅳ7を繰り返しつつ、Ⅴ7がたまに入る12小節パターンが定番です。

雰囲気を感じてもらうためにセッションでも定番のEメジャーブルースの伴奏を聞いてみましょう。

いかにもブルース!という感じですよね。

ブルースセッションは誰かが上記のコードを弾いて、もう一人がソロを弾くのが定番の形ですね。

ポップスでのブルースコード

ようやくですが、ポップスのブルースコードについてです。

正直、このへんの解釈は聴いてきた音楽によって全然違うかなと思います。

それだけ、現代ポップスにおけるブルースの影響力って大きいんですよね。

ちなみにブルースと一般的に分類されていても、普通のコード進行が使われている楽曲はたくさんあります。むしろポップスではそっちが圧倒的に主流です。

あくまでブルーノートスケールは通常のメジャースケールが拡張されたものですからね。

別に普通のコード進行でもブルースは成立するわけで、コード進行に縛られて不自由にならないようにしましょう。

そんな前置きしたところで、僕が影響を受けたブルース特有のコード進行を使った楽曲を2曲ほど紹介していきます。

まず、1曲目はSUPER BUTTER DOGの「コミュニケーション・ブレイクダンス」です。

コミュニケーション・ブレイクダンス/SUPER BUTTER DOG(YouTube)

この楽曲はモロにⅠ7、Ⅳ7、Ⅴ7中心に構成されていますが、16ビートのノリがよい楽曲で分類的にはファンクです。

サビのコード進行ですが、アコギ弾き語りならひたすらⅠ7・Ⅳ7・Ⅴ7でOKです。

SUPER BUTTER DOGはファンクが多いので、ブルースのコード進行を活用していますね。

コミュニケーション・ブレイクダンスは思いっきりブルースやファンクの要素入れ込んでいるのにポップな仕上がりになっていて、素晴らしい楽曲ですね。

2曲目は山崎まさよしさんの「FAT MAMA」です。

Ⅰ7、Ⅳ7、Ⅴ7で構成されたファンキーな楽曲です。

Cメジャーキーなので、「C7」「F7」「G7」で演奏していきますが、実際にはリフ的なフレーズをひたすら弾いています。

山崎まさよしさんの楽曲はブルースコードでリフを構成して、延々と弾いてるパターンの楽曲が割とありますね。

ちなみに完コピしたい場合はライブ演奏を本人監修で採譜したギタースコアがあるので購入すると良いです。

僕も昔、ギタースコア見て苦戦しながら、FAT MAMAとかアレルギーの特効薬とか完コピしましたね…(懐かしい)。

ライブ音源

ギタースコア

ブルースのコード進行 まとめ

- ブルースのコード進行はⅠ7、Ⅳ7、Ⅴ7を使うのが特徴

- 別にⅠ7、Ⅳ7、Ⅴ7を使わなくてもブルース曲は作れる

- ブルース曲を勉強したいなら、山崎まさよしさんがおすすめ

ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

ブルースのコード進行についての解説でしたー。

ライブで盛り上がれる曲だったり、他の曲と雰囲気が異なる曲を作りたい…と言うときにブルースのコード進行は役に立ちますね。

あと、ブルースのコード進行を覚えるとセッションとかも参加しやすいので、音楽の幅が広がります。

奥は深いものの、入り口は広いのがブルースなので挑戦してみましょう。

第1章 音や楽譜の読み方を覚えよう

第2章 キーやスケールを理解しよう

第3章 コード進行のバリエーション

第4章 ノンダイアトニックコードの導入

第5章 応用的な音楽理論の活用

音楽理論に関するコラム

よく読まれている記事

初心者が覚えるべき ギターコード 10個を練習用の譜例付きで解説

男性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。音域チェックできる音源付き

コンデンサーマイク おすすめランキングベスト10【2024年版】 〜プロアーティスト使用マイクも紹介〜

初心者向けアコースティックギター おすすめ6選。購入するギターの選び方を107名のアンケート調査付きで解説

ギターのストロークパターンを練習しよう。弾き語りでよく使う譜例 10パターンで解説

ギターのカポタストでキー変更するための上げ方、下げ方を役立つ早見表と合わせて解説

SYNCROOM(シンクルーム)の使い方、設定、遅延対策を解説。無料で自宅セッションを楽しもう!

ギター初心者も弾ける簡単な曲 おすすめ50選。練習時のポイント解説付き

アコギ メーカー11社を解説。ブランドごとの特徴やおすすめのギターを紹介

Bmコード(ビーマイナー)の押さえ方。ギターでキレイに鳴らすためのコツや良く使うコードフォームを解説