ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

読みたい場所をクリック!

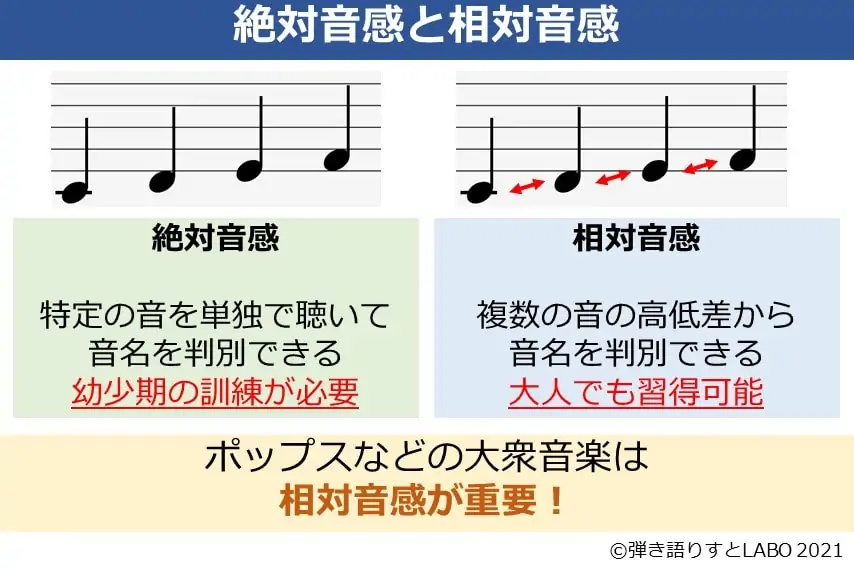

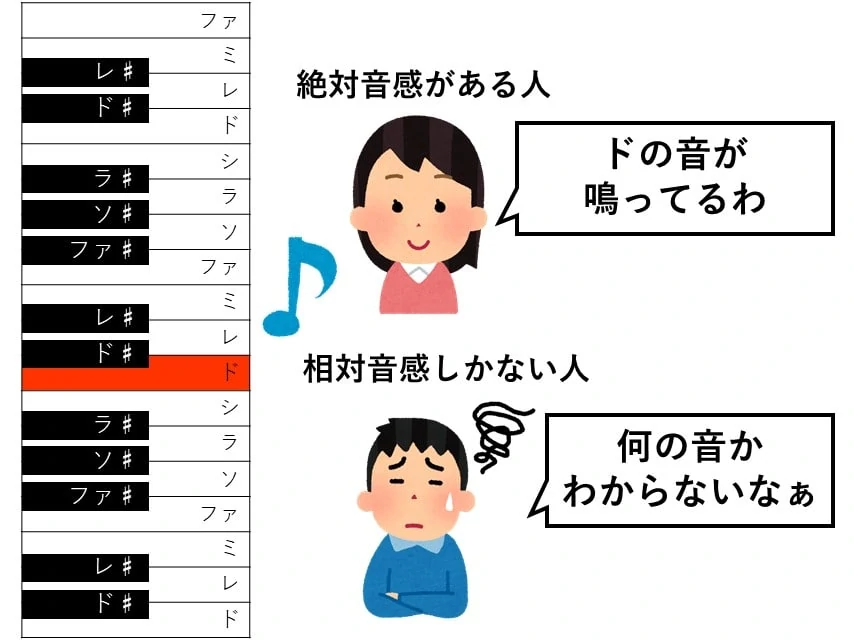

絶対音感と相対音感の違い

まずは絶対音感と相対音感の違いを理解しましょう。

絶対音感は特定の音を1つ聞いて、音名を判別できる能力です。

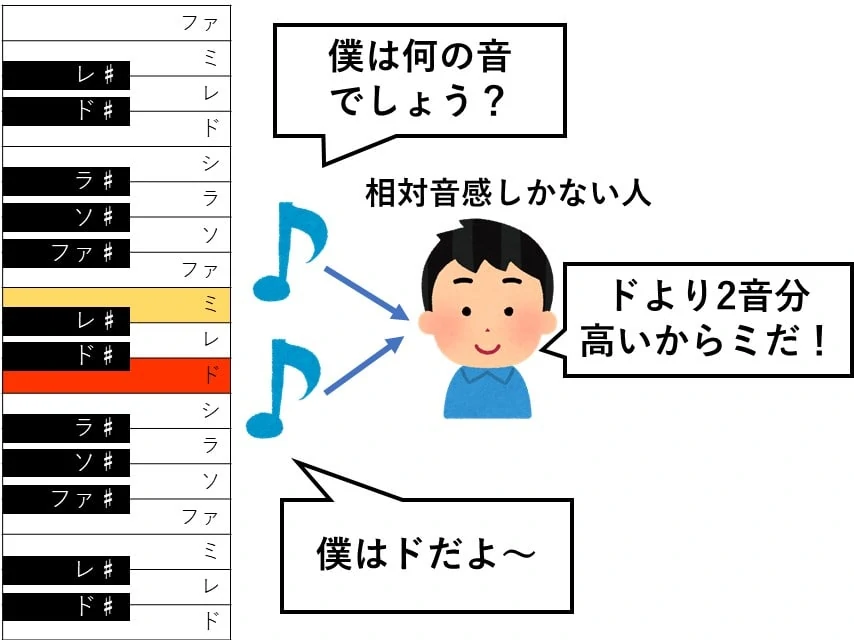

対して、相対音感は複数の音の高低差を判別できる能力です。

基準となる音の音名が分かれば、高低差で他の音の音名を判別することが可能です。

絶対音感は幼少期に訓練しないと身に付けるのは難しいと言われています。

一方で相対音感は大人になってからも身につけられるもので、ポップスにおいて重要なスキルです。

相対音感を鍛えることで、例えば以下のようなことが精度高く行えるようになります。

- 歌のピッチコントロールが良くなる

- ハモリ(コーラス)を正確にできるようになる

- 耳コピが早く、正確になる

- アドリブで演奏できるようになる

- 作曲・編曲の能力が向上する

ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

相対音感は誰にでも備わっている能力

相対音感は実は誰にでも備わっている能力なのです。

例えば、カラオケで曲を歌っている場合に「+2」とか「-2」などキーを変えることがありますよね?

キーを変えても曲を歌えるのは相対音感を使って、頭の中で音程を調整しているからなんですよね。

ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

このように気づかないところで人は相対音感を活用しています。

その相対音感をちゃんと認識して、意識的に鍛えることで使える範囲が一気に広がるわけですね。

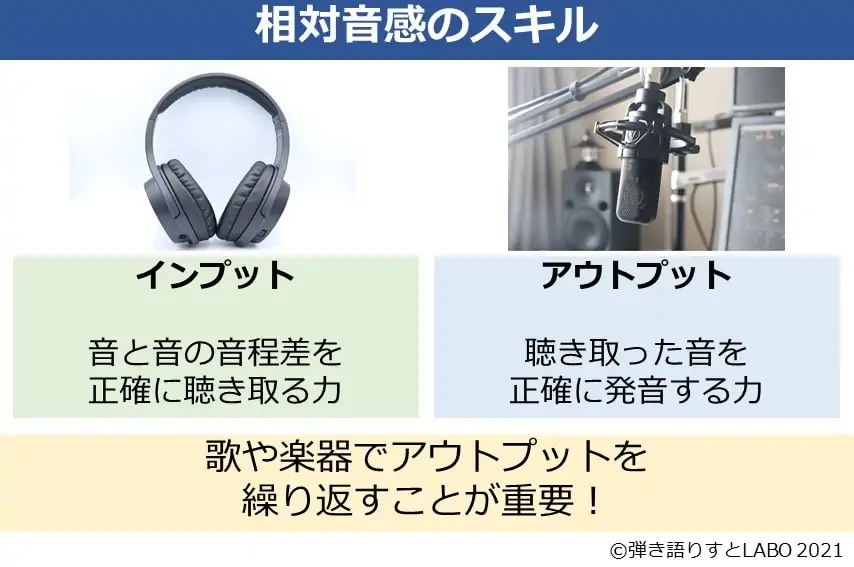

相対音感にはインプットとアウトプットがある

相対音感のスキルはインプットとアウトプットに分かれます。

ここで大事なのがアウトプットをちゃんとやることです。聴きとった音程を正確に発音しましょう。

ボーカルなら歌、ギタリストはギター、ピアニストはピアノで再現してみましょう。

英語の「リスニング」「スピーキング」と一緒ですね。

聴きとった音を正確に再現できるようになると、音楽でもやれることが飛躍的に増えますし、演奏の精度も上がります。

相対音感の鍛え方

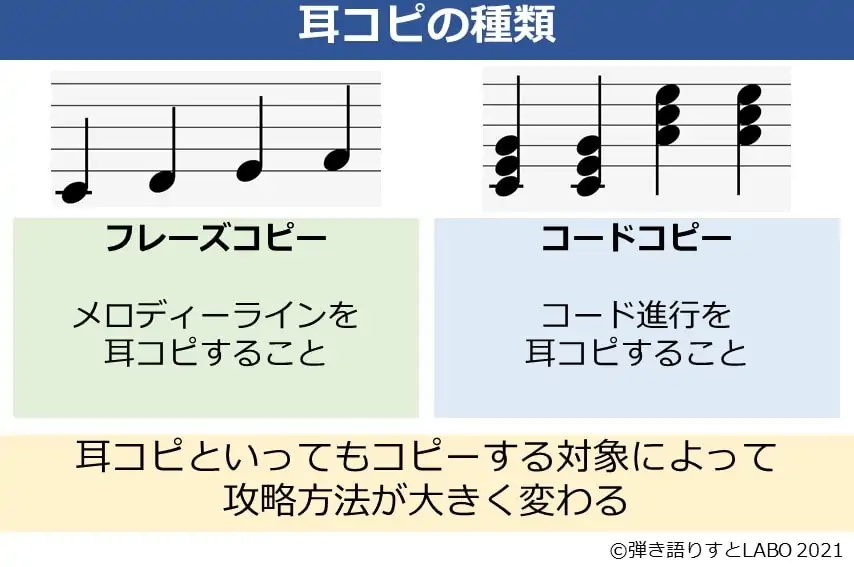

相対音感のトレーニング方法は色々ありますが、一番効果があるのは耳コピです。

しかも、耳コピを繰り返していると自然と演奏能力も上がるので一石二鳥の練習方法です。

特にギター弾き語りだと耳コピができると、ほんとに便利なので難しくてもチャレンジすべきです。

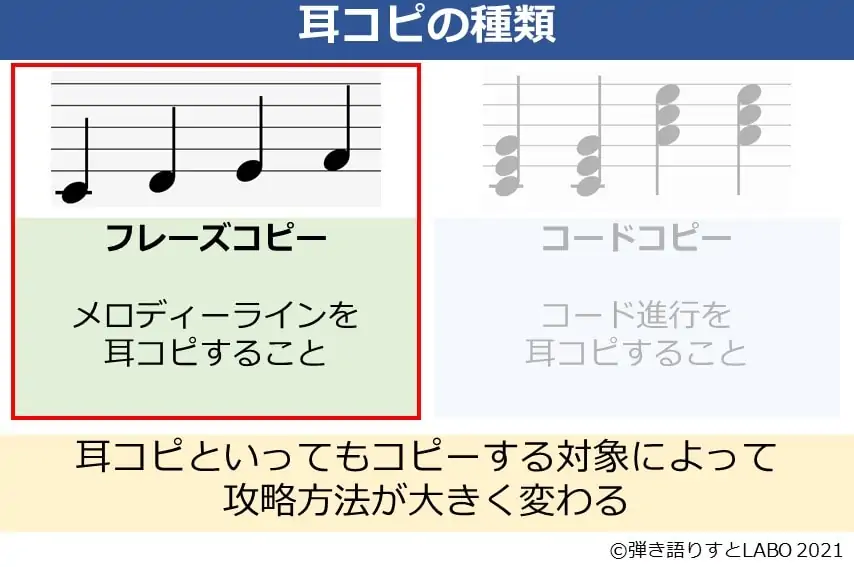

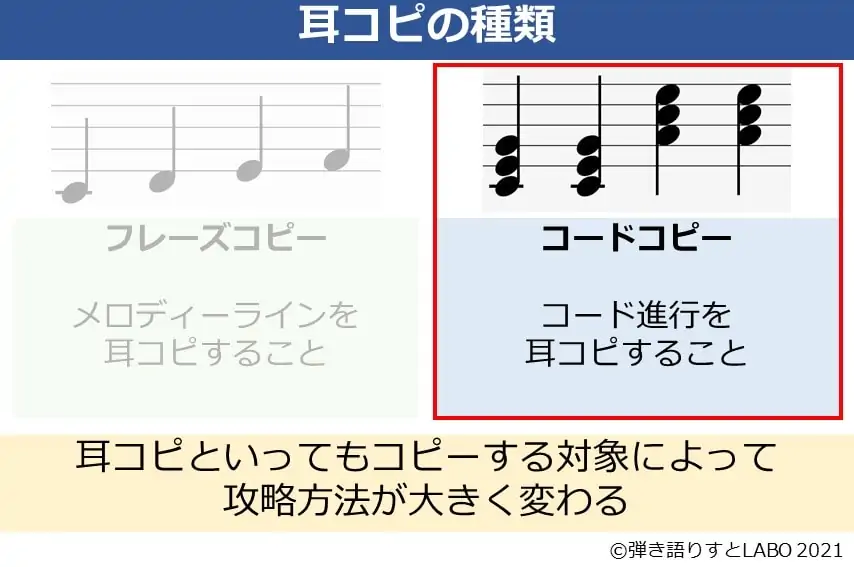

また、耳コピといっても対象が色々あって、相対音感を鍛えるには段階的にやっていくのが有効です。

僕がおすすめする耳コピの対象と順番は以下の通りです。

- フレーズコピー…イントロや歌メロを耳コピする

- コーラスコピー…ハモリパートを耳コピする

- コードコピー…演奏されているコードを耳コピする

まずはイントロのメロディーや歌メロといった主旋律をコピーしてみましょう。

次にコーラスを耳コピすることで主旋律との和音の関係を感覚的に意識することができます。

そして、最後にコードコピーで複数の和音を特定することにチャレンジしてみるのが良いでしょう。

それぞれの項目で意識してほしいことをザックリと解説していきます。

フレーズコピー

フレーズコピーはイントロでの楽器のリードメロディーや歌メロをコピーします。

ここで頑張ってほしいのは「正確に音を聴きとって発音すること」です。

歌のメロディーは特にですが、ちゃんと音を取ってみると自分が微妙に違うメロディーを歌っていることに気づくはずです。

ほんとに正確に音を取るのは結構難しいです。

たけしゃん

たけしゃん

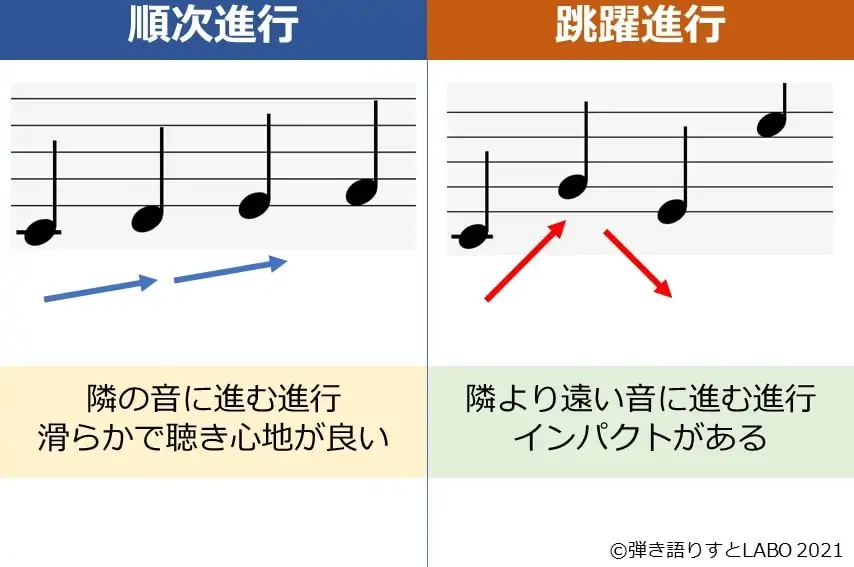

特に音が低い音から高い音に跳躍するメロディーラインは低い音がアバウトになりがちです。

※音が飛ぶメロディー進行を跳躍進行と呼ぶ

おすすめの課題曲はback numberの水平線ですね。歌メロがシンプルで耳コピしやすいです。

ギターのリードを耳コピしたい場合はあいみょんの「マリーゴールド」などが楽でいいかなと思います。

この先のコーラスやコードコピーについても男性ならback number、女性ならあいみょんを課題曲するのがおすすめです。

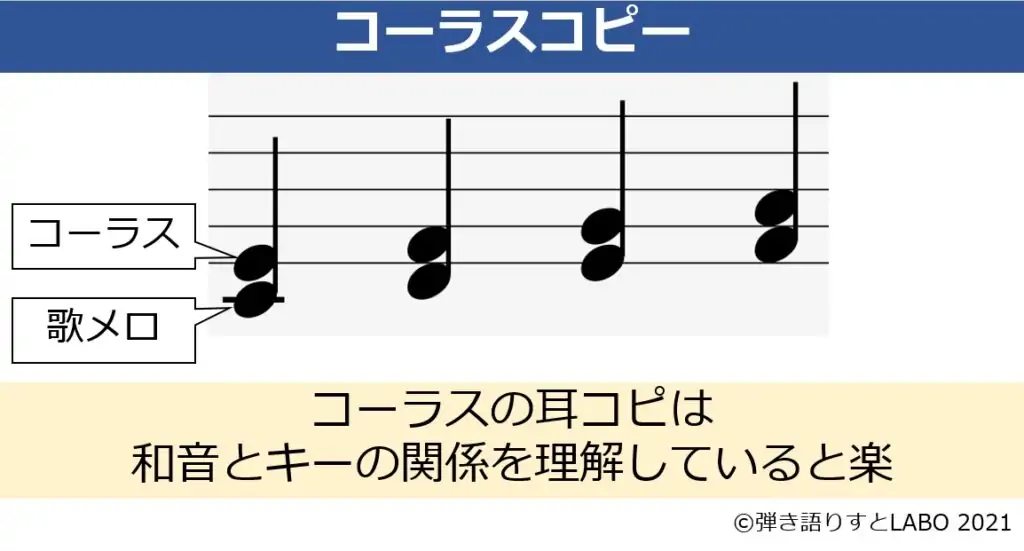

コーラスコピー

コーラスコピーは歌メロをハモっているラインを耳コピすることです。

メインとなるメロディーに重なるように薄っすら鳴っている音なので聴きとるのが、やや難しいですね。

一方で曲のキーと和音の関係を理解していると、正確に聴き取れなくても推測が可能です。

例外はあるものの、基本的にそのキーで使われる音は7つなのでハモりで良く使う和音構成も決まっています。

例えば、「ド」を起点とするCメジャーキーであれば使用される音はこちら。

Cメジャーキーの曲で歌メロが「ド」であれば、良く使われるのは下記の3音です。

- ミ…3度上

- ソ…4度下

- ラ…3度下 or 6度上

メロディーの音が変わっても3度や4度の距離感(コード感)をつかめていれば、メロディーラインと並走してコーラスできます。

そんなわけで、相対音感が磨かれてる人は簡単なコーラスラインであればパッと対応できるわけです。

コーラスの耳コピを何曲かやると、3度上は比較的簡単に歌メロに並走して対応できるようになります。

課題曲としておすすめはback numberの「水平線」です。サビが3度上並走パターンになってます。

あいみょんの楽曲だと「愛を知るまでは」のサビが3度上ハモリです。

ちなみにマリーゴールドのサビは3度下なので、やや難しいです。

コーラスができると何かと便利なので、ぜひチャレンジしてみましょう。

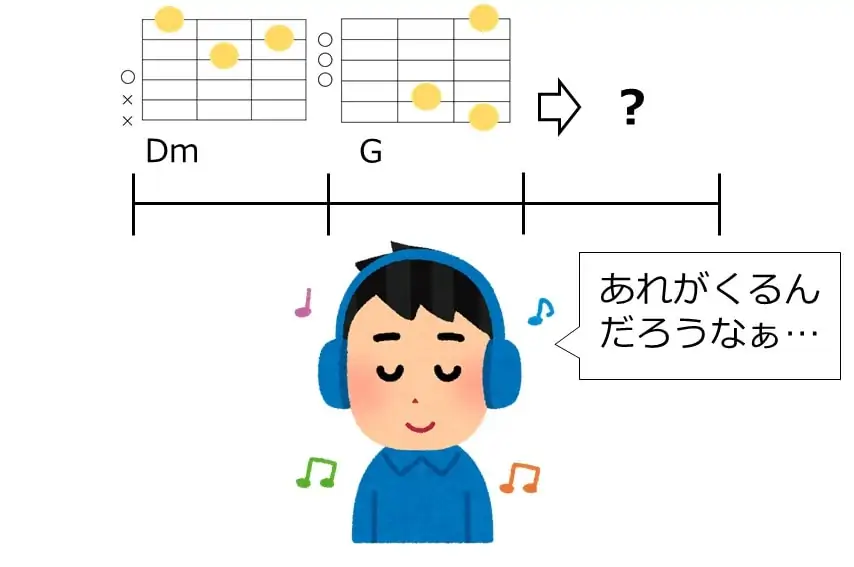

コードコピー

最後はコードコピーです。

前段のフレーズコピーやコーラスコピーと違って3和音以上になるので、一気に難しくなります…。

また、絶対音感がある人以外は全部の音を聴き分けるのは難しいため、音楽理論を活用した推測がメインになってきます。

この推測でも役に立つのが相対音感なんですよね。

音楽理論で学ぶ知識を相対音感と紐づけることで、パッと聞いただけでコード進行を大体推測できるようになってきます。

また、前段のコーラスコピーとコードコピーはかなり密接な関係でコードコピーの法則や仕組みがわかるとコーラスラインを自分で作れるようにもなります。

コードコピーの具体的なやり方については、下の記事であいみょんの「マリーゴールド」を題材に細かく解説しているのでそちらを参照ください。

相対音感によくある質問

- 絶対音感と相対音感は何が違うのか?

- 絶対音感は単音だけで音名を判別できる力。相対音感は音と音の高低差を判別できる力です

- 絶対音感や相対音感は大人になってからも身につくのか?

- 絶対音感は幼少期の訓練が必要です。相対音感は大人になってからも身につけられます

- 相対音感は具体的にどんなことに役立つのか?

- 歌のピッチ安定、耳コピ、コーラス(ハモリ)の技術向上、アドリブでの演奏などで役に立ちます

相対音感 まとめ

- 単音で音名を特定できるのは絶対音感、音と音の高低差を認識できるのが相対音感

- ポップスなどの大衆音楽では相対音感を磨くことは超重要

- 相対音感を磨くには耳コピにチャレンジするのが一番

ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

相対音感の解説でした!

簡単に磨き上げられるものではないですが、日ごろの歌や楽器の練習と並行して鍛えられるものではあります。

そのため、相対音感という存在を理解して日ごろの練習でも意識することが大事ですね。

ギター弾き語りだとコードの耳コピ、コーラスの作成ができるとめちゃくちゃ強いので相対音感は意識して鍛えていきたいところですね。

第1章 音や楽譜の読み方を覚えよう

第2章 キーやスケールを理解しよう

第3章 コード進行のバリエーション

第4章 ノンダイアトニックコードの導入

第5章 応用的な音楽理論の活用

音楽理論に関するコラム

よく読まれている記事

初心者が覚えるべき ギターコード 10個を練習用の譜例付きで解説

男性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。音域チェックできる音源付き

コンデンサーマイク おすすめランキングベスト10【2024年版】 〜プロアーティスト使用マイクも紹介〜

初心者向けアコースティックギター おすすめ6選。購入するギターの選び方を107名のアンケート調査付きで解説

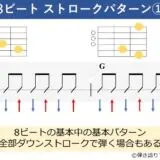

ギターのストロークパターンを練習しよう。弾き語りでよく使う譜例 10パターンで解説

ギターのカポタストでキー変更するための上げ方、下げ方を役立つ早見表と合わせて解説

SYNCROOM(シンクルーム)の使い方、設定、遅延対策を解説。無料で自宅セッションを楽しもう!

ギター初心者も弾ける簡単な曲 おすすめ50選。練習時のポイント解説付き

アコギ メーカー11社を解説。ブランドごとの特徴やおすすめのギターを紹介

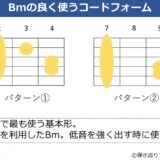

Bmコード(ビーマイナー)の押さえ方。ギターでキレイに鳴らすためのコツや良く使うコードフォームを解説