ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

弾き語りすとLABO 音楽理論講座。今回はコード進行のパターン集です。

歌モノのアコギは引き出しの多さが何より重要です。その引き出しの1つがコード進行です。

本記事では定番パターンを中心にコード進行をコード譜・音源付きで50パターン解説していきます。

こんな感じ

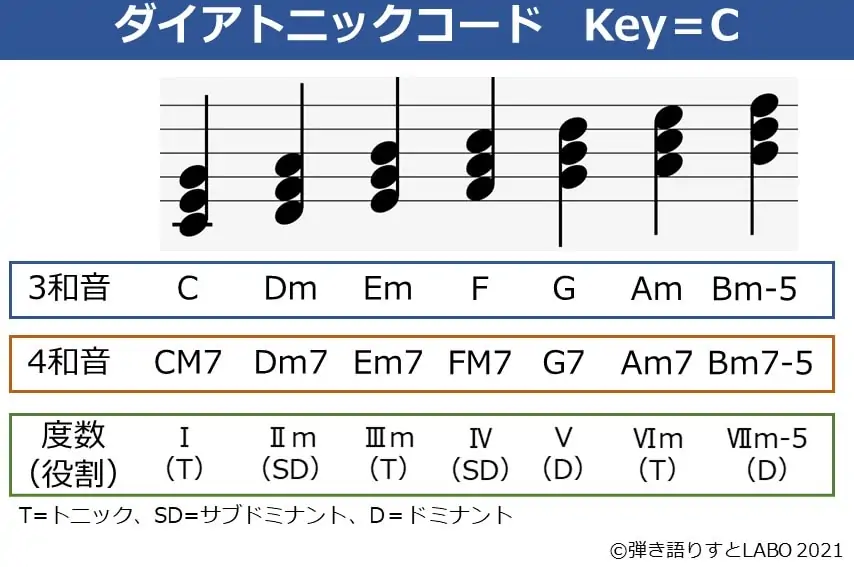

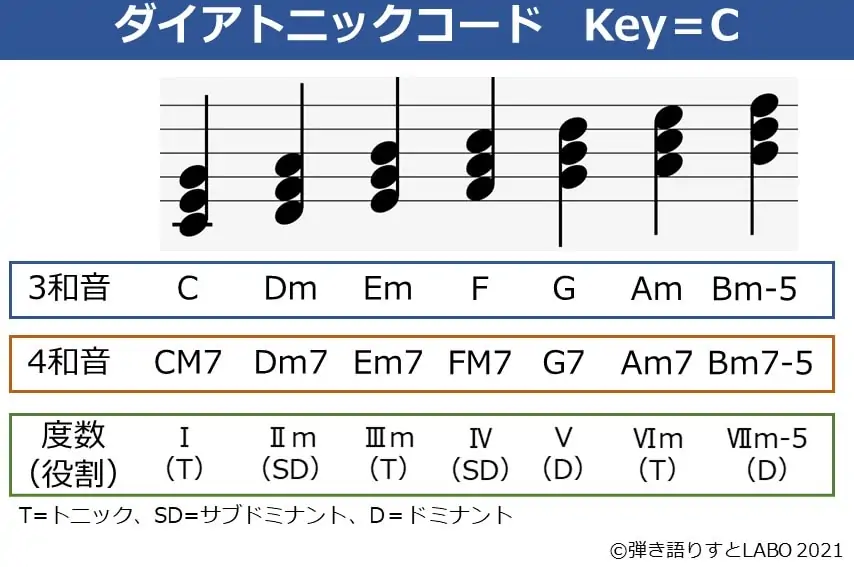

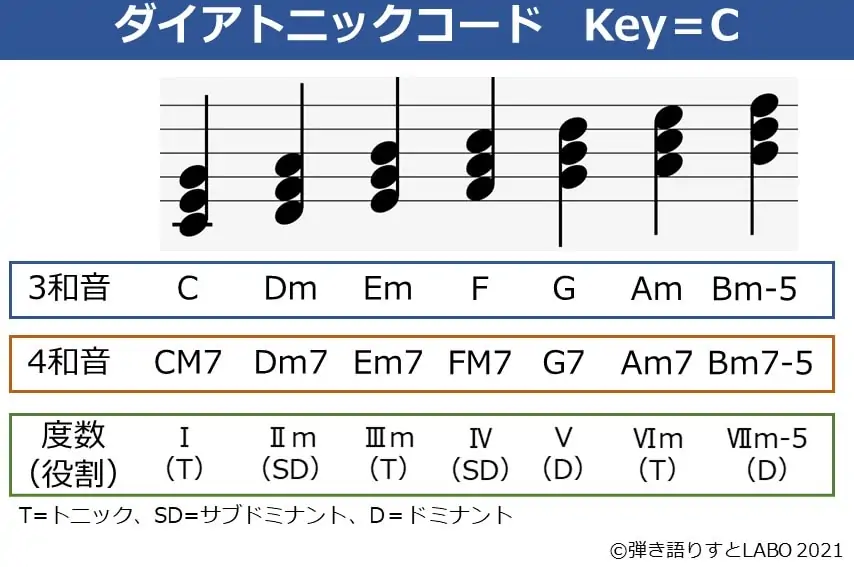

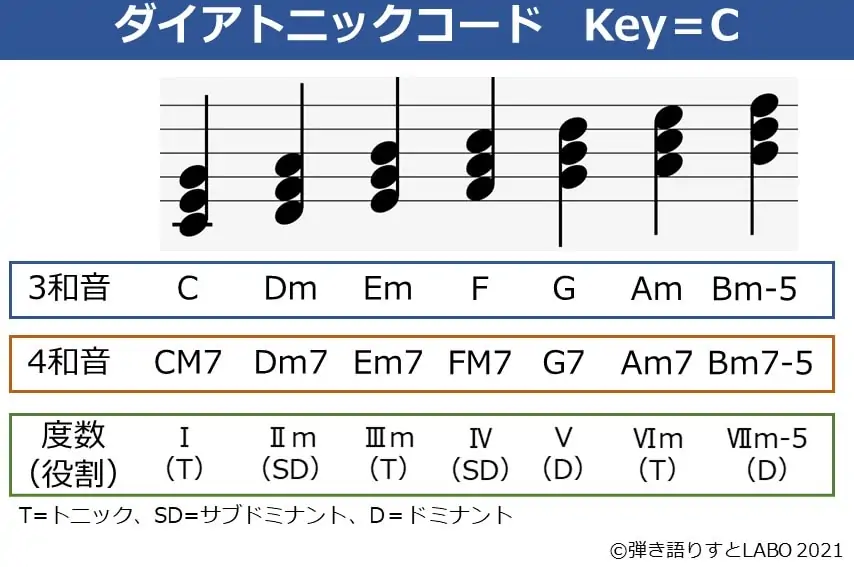

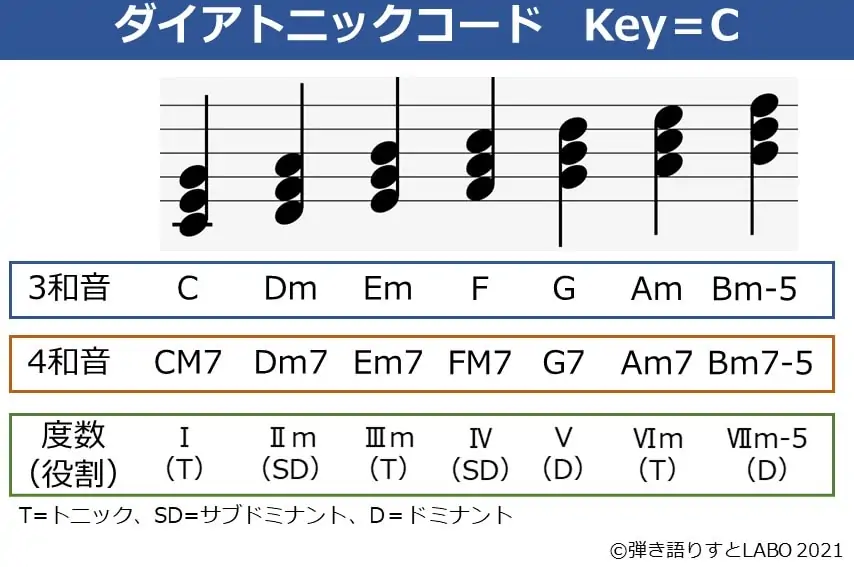

記事内では基本的にディグリーネームを用いて、Cメジャーキー(Aマイナーキー)にて紹介していきます。

なお、本記事で登場するコード進行の大半は音楽理論講座で仕組みを細かく解説したものです。

読みたい場所をクリック!

- C(1)から始まるコード進行

- C→Cmaj7→C7→A7

- D→Daug→D6→D7

- C→C7→Fmaj7→Em7

- C→Dm7→Em7→F

- C→D7→Dm7→G7

- C→Dm7→Em7→Am7

- C→Dm7→F→G

- C→Dm7→G→C

- C→Em7→Dm7→G

- C→Em7→E7→Am7

- C→E7→Am7→Em7

- C→Em7→Gm7→A7→Dm7

- C→Em7→A7→Dm7→G→C

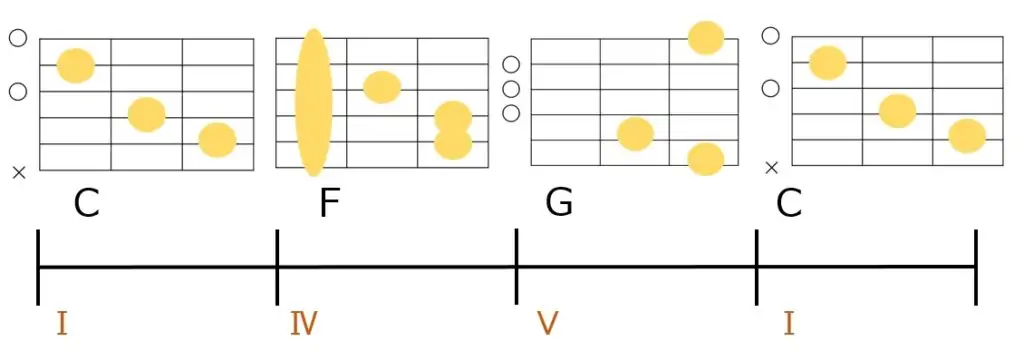

- C→F→G→C

- C→F→G→Em7

- C→G→Am→G→F→C→Dm→G

- C→Gm7→C7→Fmaj7

- C→G#dim→Am7→Gm7→C7

- C→B♭→A→Dm7→F→G

- C→Bm7-5→E7→Am7

- C→G/B→Am7→Am7/G→Fadd9→C/E→Dm→G

- C→G/B→Gm/B♭→A7

- Am7→Gm7→C9→Fmaj7→Bm7-5→E7

- Dm(2)から始まるコード進行

- Em(3)から始まるコード進行

- F(4)から始まるコード進行

- Am(6)から始まるコード進行

C(1)から始まるコード進行

まずは各キーのⅠ(C)から始まるコード進行です。

Ⅰから始まるコード進行はAメロ、Bメロ、サビとどこでも頻出する定番パターンばかりです。

それゆえにⅠからのコード進行の引き出しを増やすことでバリエーションに富んだ楽曲を作れるようになりますね。

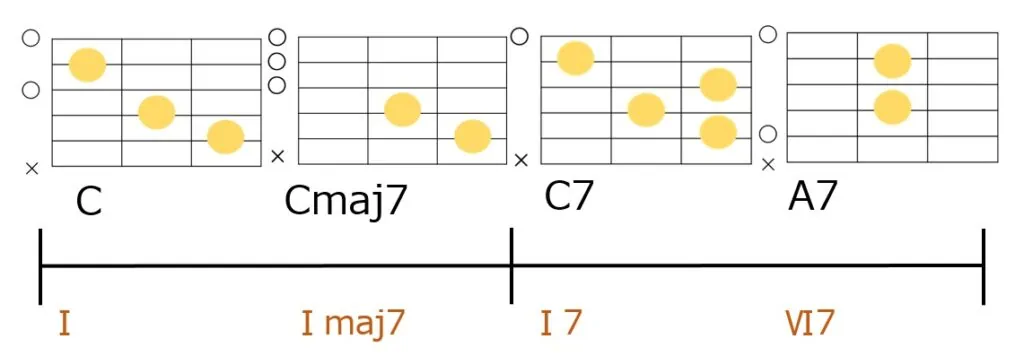

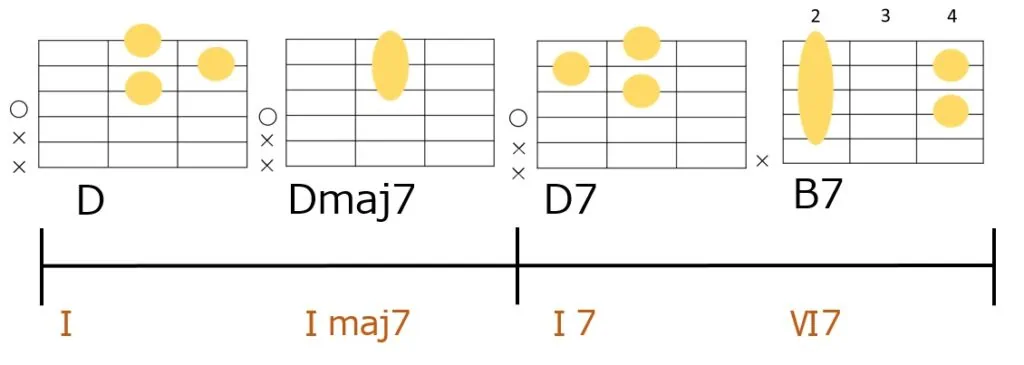

C→Cmaj7→C7→A7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | イントロ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

クリシェのコード進行、パターン2です。

イントロなどで良く使われるパターンですね。back numberの花束で使用されています。

なお、このパターンはアコギだとDメジャーキーで演奏されることが非常に多いです。

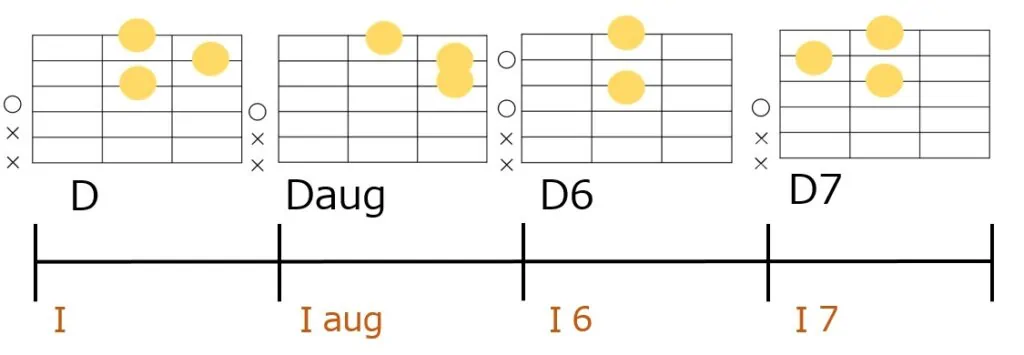

D→Daug→D6→D7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | イントロ、Aメロ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

コード内の特定の1音だけが半音ずつ変化していく、クリシェと呼ばれるコード進行です。

イントロやAメロなどで良く使われていますね。

4小節目はⅠ7にしていますが、Ⅰaugが採用されているパターンも多いです。

ちなみに上記のコード進行はアコギだと、Dメジャーキーで演奏されることが非常に多いです。

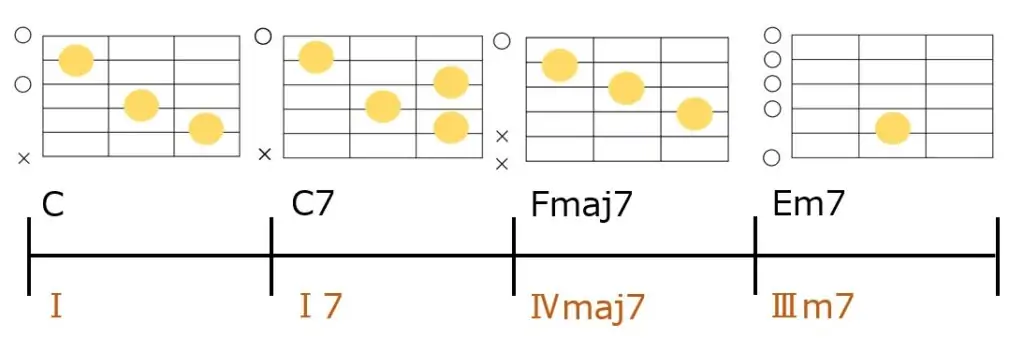

C→C7→Fmaj7→Em7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

セカンダリードミナントを使った定番コード進行。

Ⅰ7がAメロの締めで、Ⅳmaj7がBメロの始まりとなる、Aメロ・Bメロの繋ぎで良く使われます。

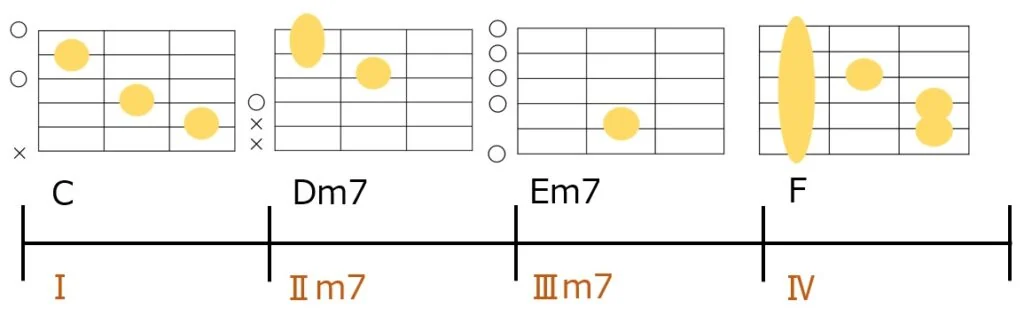

C→Dm7→Em7→F

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

音が上昇していく、滑らかなコード進行。最後のⅣが色んなコードに変わります。

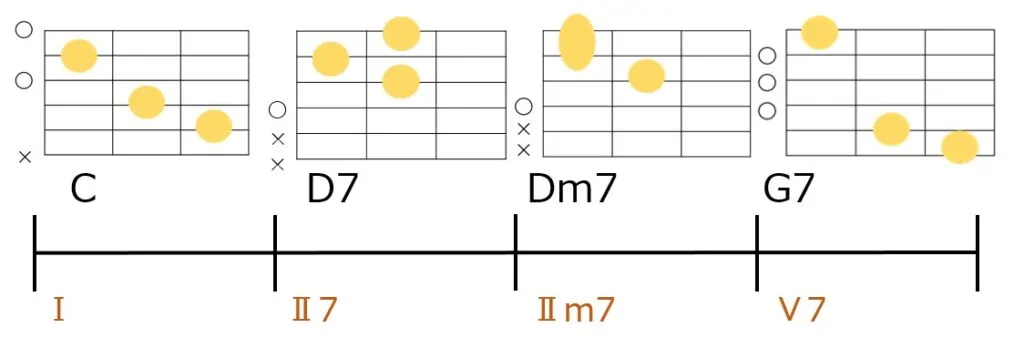

C→D7→Dm7→G7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

ダブルドミナント(Ⅱ7)を使ったコード進行。

上記のパターンはサビの後半に使われていることが多いですね。

Ⅱm7のあとはⅢm7→Ⅳ→Ⅴという流れになっていることも多いです。

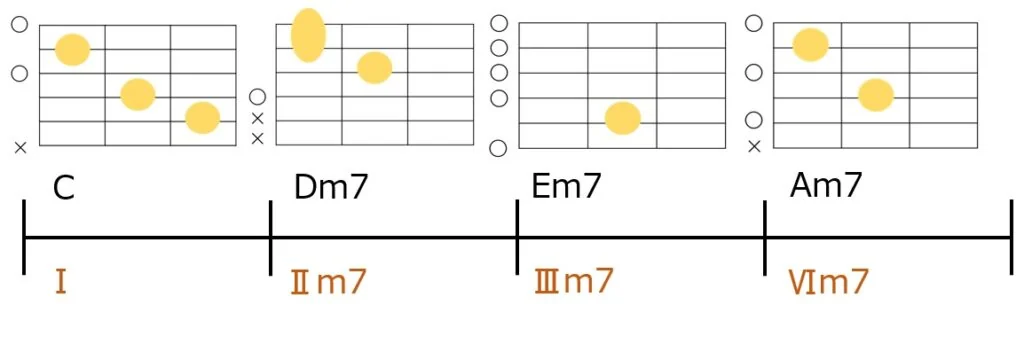

C→Dm7→Em7→Am7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

コードが上昇していく、滑らかなコード進行。

最後がⅣではなく、Ⅵm7になっており、Ⅵm7のあとにⅣがくるパターンが多いです。

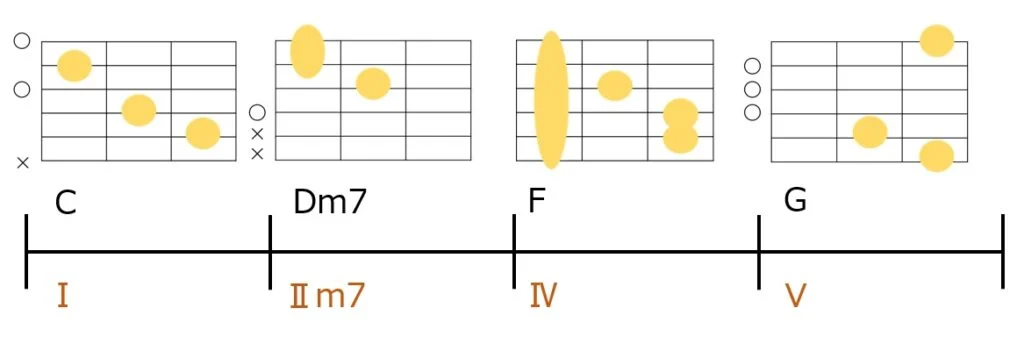

C→Dm7→F→G

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

スムーズで耳心地が良いコード進行。

メロディーも載せやすいですが、凡庸になりやすいので意外と使いどころが難しいです。

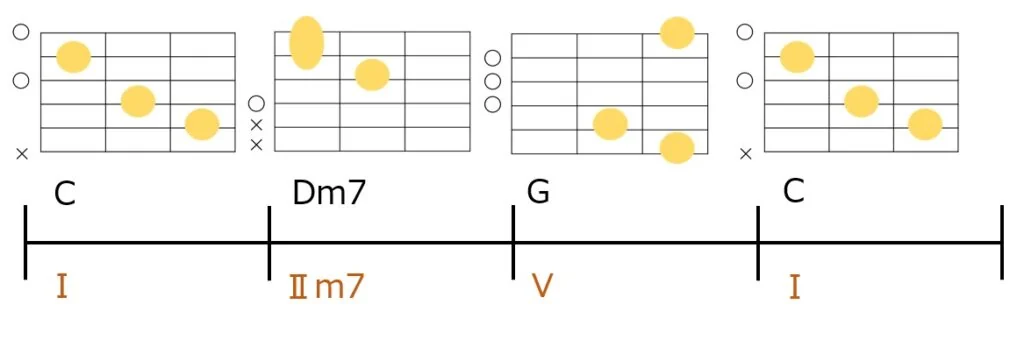

C→Dm7→G→C

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ、アウトロ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

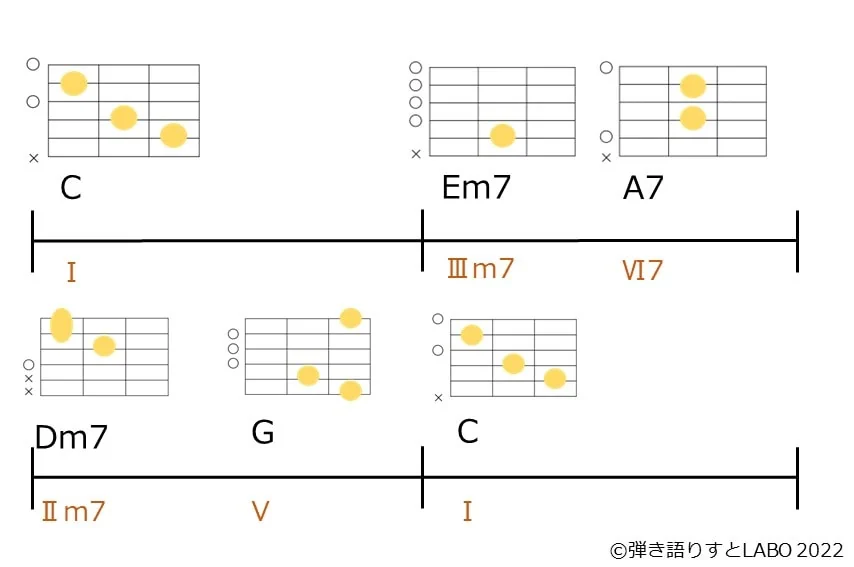

いわゆるツーファイブワンと呼ばれるコード進行。

セクションの終わりや展開の繋ぎなどに良く使われます。

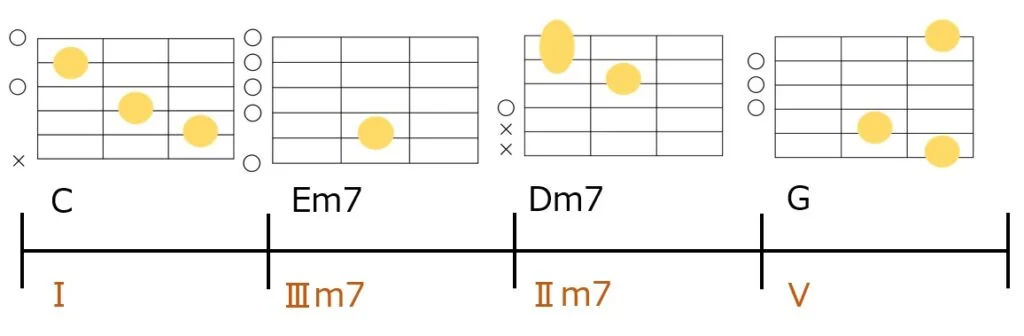

C→Em7→Dm7→G

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

定番で便利なコード進行。

どのセクションでもハマりやすく、メロディーも載せやすいですね。

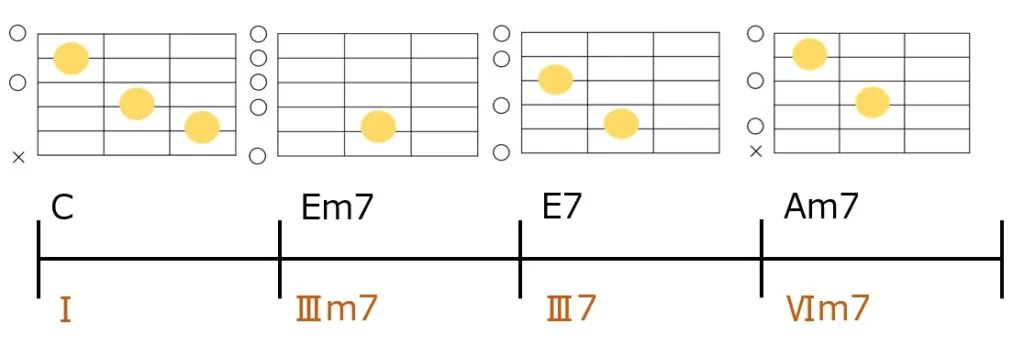

C→Em7→E7→Am7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

セカンダリードミナントを使った定番パターン。

m7→7という流れは自然な形でノンダイアトニックに移行するので、変化を付けたいときに有効です。

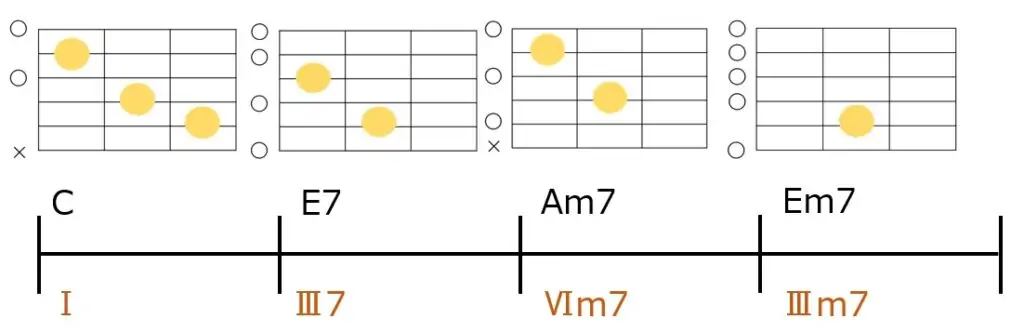

C→E7→Am7→Em7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ、Bメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

セカンダリードミナントを使った定番パターン。

Ⅲ7を使ったコード進行はエモいメロディになりやすく、数多くのヒット曲で使われています。

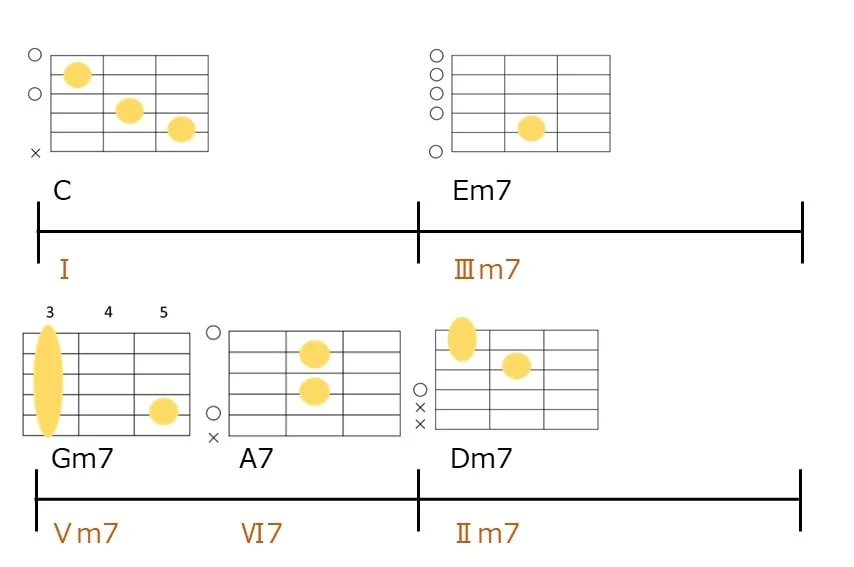

C→Em7→Gm7→A7→Dm7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ、Bメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | バラード |

| 頻出度 |

セカンダリードミナントを使った、切ない雰囲気を演出するコード進行です。

「オリビアを聴きながら」のAメロで使われていることで有名なコード進行です。

ちなみにⅤm7はⅢm7-5の代理コードですが、僕はⅢm7-5を使うことが多いです。

このコード進行はアコギよりはピアノが合いますね。

C→Em7→A7→Dm7→G→C

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

またまた、セカンダリードミナントを使った定番パターンです。

セカンダリードミナントの中でもⅥ7は比較的、意外性が出るコードなので、アクセントとして使うと良いですね。

C→F→G→C

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

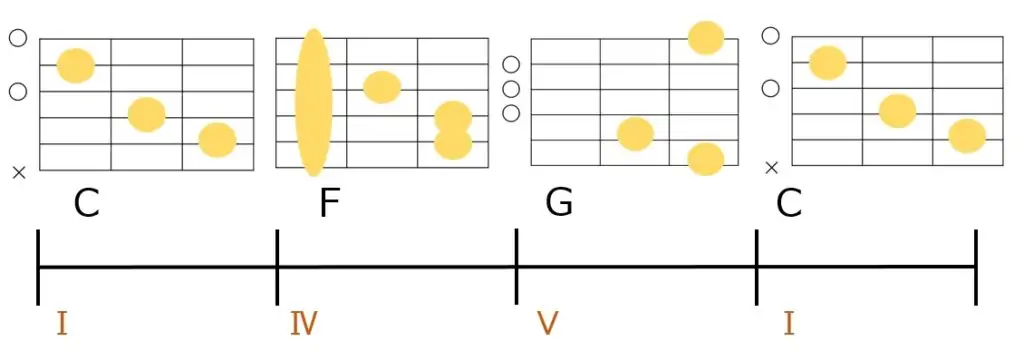

スリーコードで構成されたシンプルなコード進行。

ロックなどではスリーコードだけの曲もよくありますね。

C→F→G→Em7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

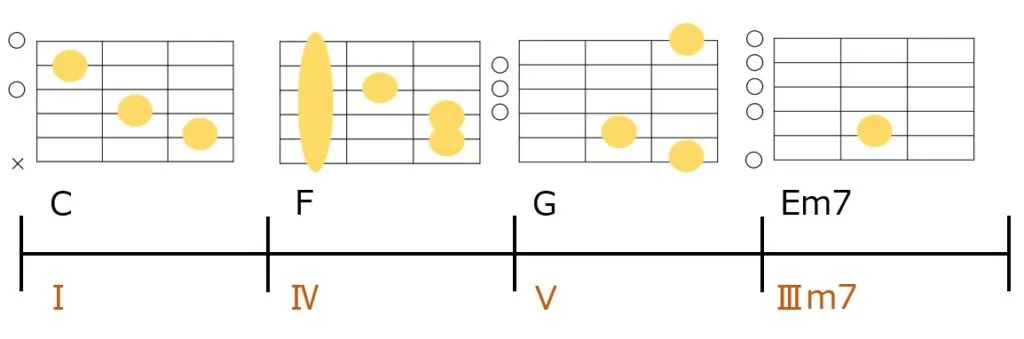

ⅤのあとにⅠが来ると思わせて、代理コードであるⅢm7にしたパターン。

C→G→Am→G→F→C→Dm→G

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

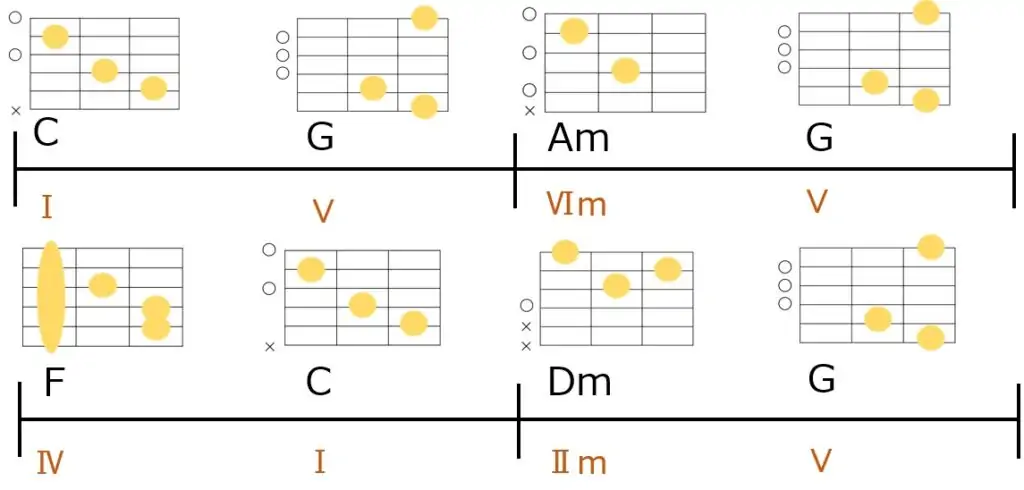

カノン進行の一種。

自然に流れるようなコード進行なので、明るいポップスからバラードまで幅広く使われています。

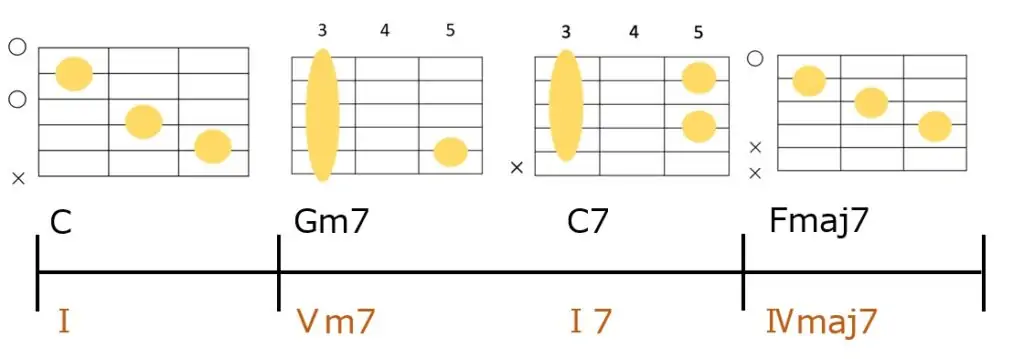

C→Gm7→C7→Fmaj7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

数々の名曲で使われている、セカンダリードミナントの定番パターンです。

Aメロでも使われますが、キラーフレーズなので温存されてサビで使われていることが多いですね。

また、1番は温存されて2番だけとかラストのサビだけ使われるパターンもあります。

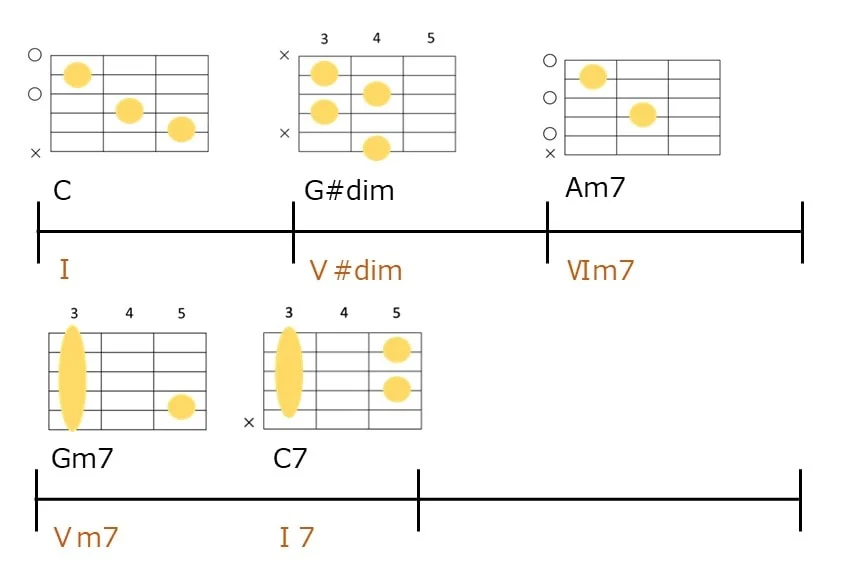

C→G#dim→Am7→Gm7→C7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | エモい曲 |

| 頻出度 |

Ⅴ#dimが印象的なパッシングディミニッシュと呼ばれる手法です。

RADWIMPSやSaucy Dogなどの楽曲で使用されています。

なお、Ⅵm7のあとは色んな選択肢がありますが、ここではⅤ7-Ⅰを採用してみました。

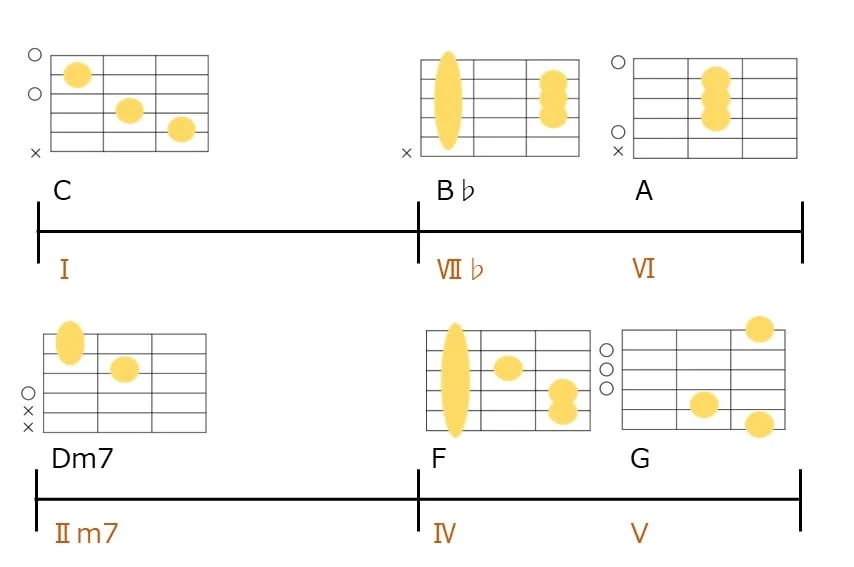

C→B♭→A→Dm7→F→G

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | サビ |

| 相性の良い曲調 | エモい曲、失恋系の曲 |

| 頻出度 |

♭Ⅶを使ったエモいコード進行です。

♭Ⅶ→Ⅵのコード進行がドラマチックな雰囲気を演出してくれます。

なお、最後のⅤをⅣmにすることもありますね。

エモい曲作る人は♭Ⅶや♭Ⅵあたりの使い方が上手いなと良く感じますね。

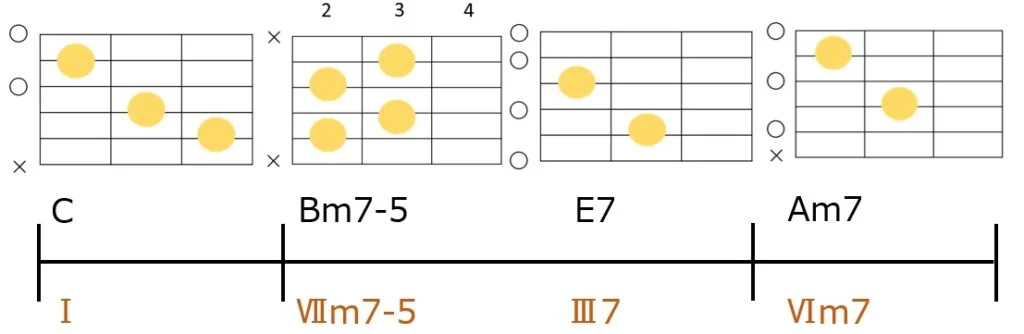

C→Bm7-5→E7→Am7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

ハーフディミニッシュ(m7-5)とセカンダリードミナントを絡めた定番パターン。

最近のアーティストだとKing GnuやOfficial髭男dismの曲で良く使われています。

King Gunの白日の冒頭がこのコード進行です。

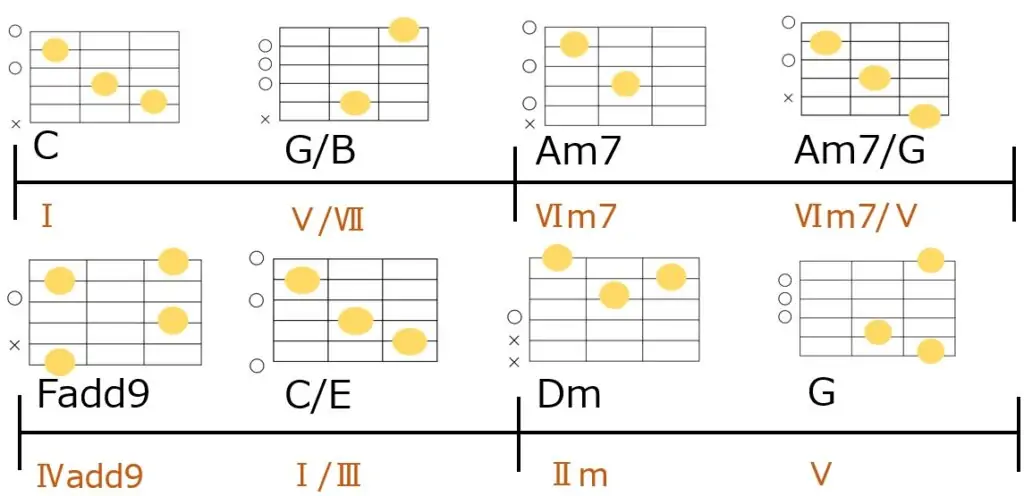

C→G/B→Am7→Am7/G→Fadd9→C/E→Dm→G

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

カノン進行の一種。

分数コードを用いて、ベースラインを階段上にして滑らかにしています。

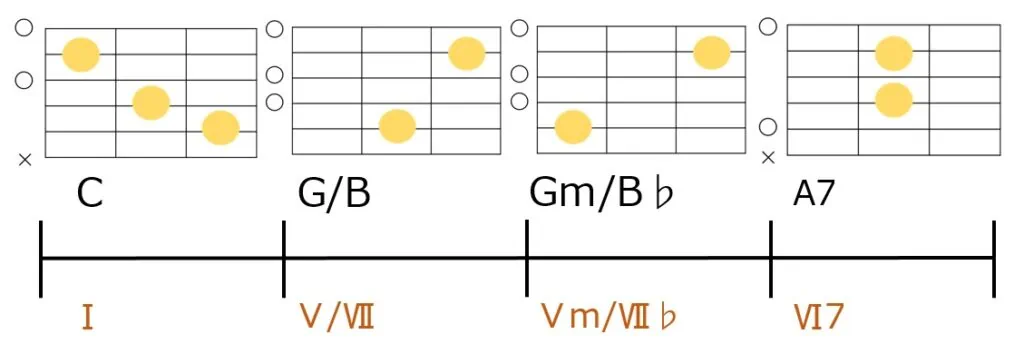

C→G/B→Gm/B♭→A7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

ベースラインが下がっていく定番のコード進行。

アコギ弾き語りだと、Gメジャーキーで演奏されることが多いですね。

このパターンは森山直太朗さんのバラード曲で良く使われています。

また、バンド曲でも使われていることがあり、その場合はDメジャーキーのⅣとして使われていますね。

良い感じのメロディーを載せやすいので、知っておくと便利なコード進行ですね。

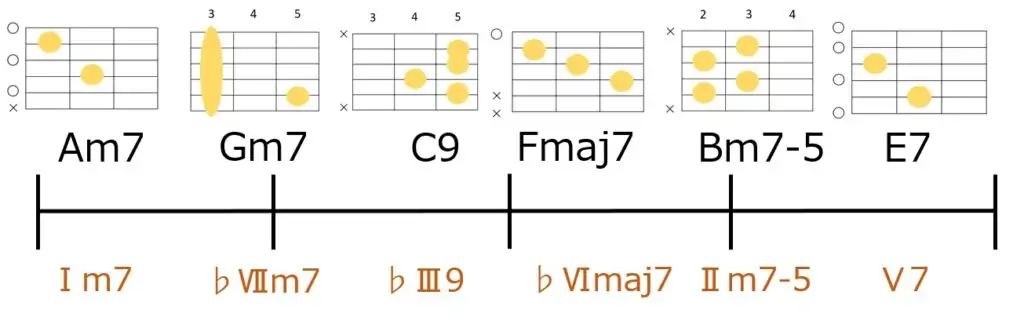

Am7→Gm7→C9→Fmaj7→Bm7-5→E7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

セッションでの定番曲であるSunnyという楽曲で用いられるコード進行です。

Aマイナーキーでセカンダリードミナントを上手く組み込んでます。

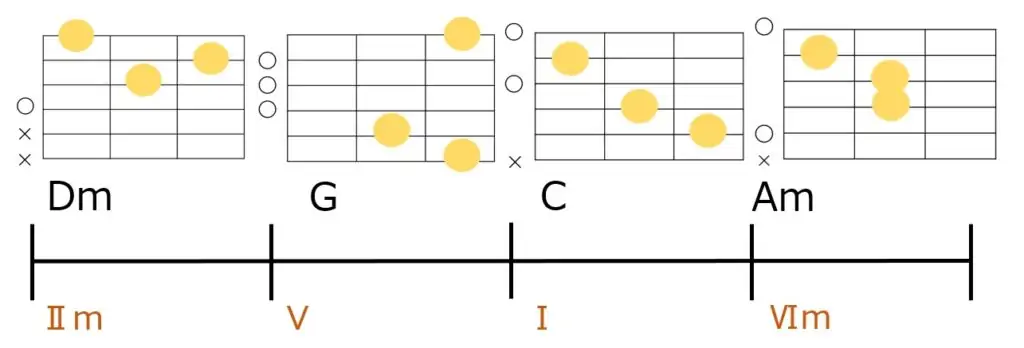

Dm(2)から始まるコード進行

続いてはⅡ(CキーだとDm)から始まるコード進行です。

Ⅱスタートのコード進行は各セクションの途中で登場することが多いですね。

自然に流すコード進行を使うことが多いですが、アクセントを入れるポイントでもあります。

地味に引き出しの多さが問われるコード進行とも言えます。

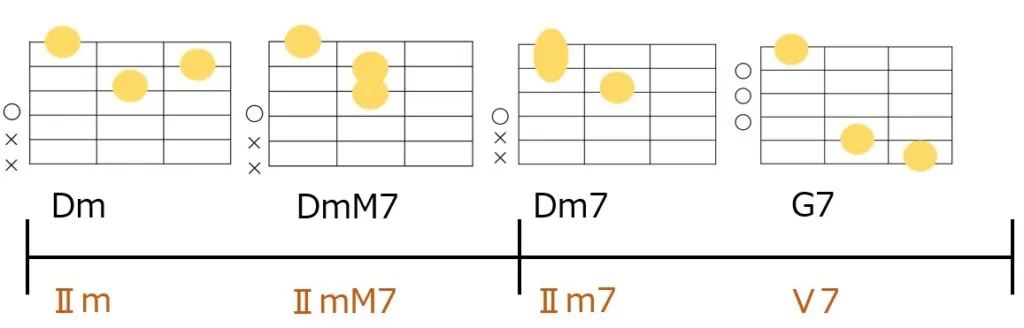

Dm→DmM7→Dm7→G7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Bメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

コード内の特定の音が半音ずつ変化するクリシェです。

Ⅱを使ったクリシェは使用頻度も比較的高いです。

アコギではCメジャーキー、Dメジャーキー、Gメジャーキーと色んなキーで、このパターンを使いますね。

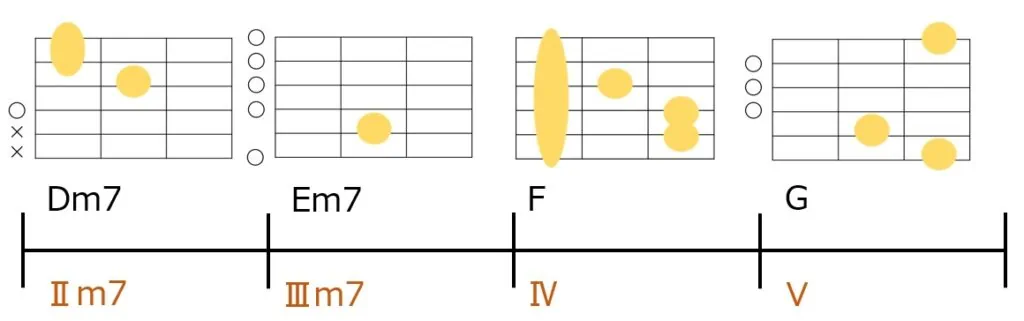

Dm7→Em7→F→G

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Bメロ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

コードが上昇していき、最終的にドミナント(Ⅴ)に行くパターンです。

Bメロからサビへの繋ぎなどで、良く使われます。

なお、Ⅲm7がⅠ/Ⅲに変わるパターンも多いですね。

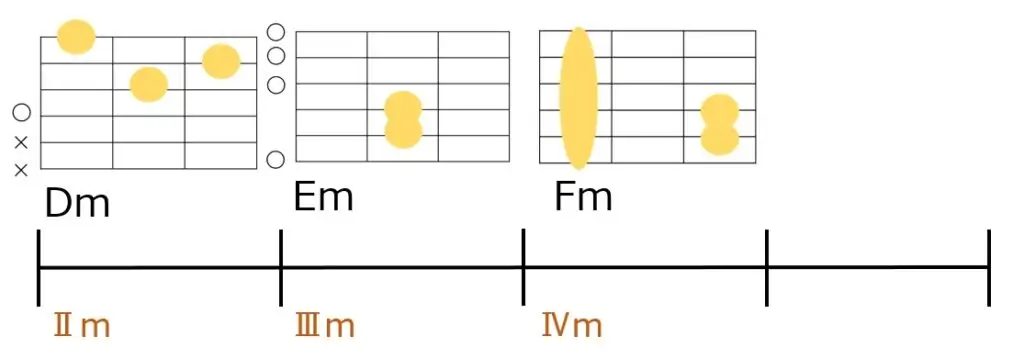

Dm→Em→Fm

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ、Bメロ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

コードが上昇していく進行で、最後をサブドミナントマイナーにしたパターンです。

比較的、どこでもよく出てきます。藤井風さんはこの進行をAメロに使っていることが多いですね。

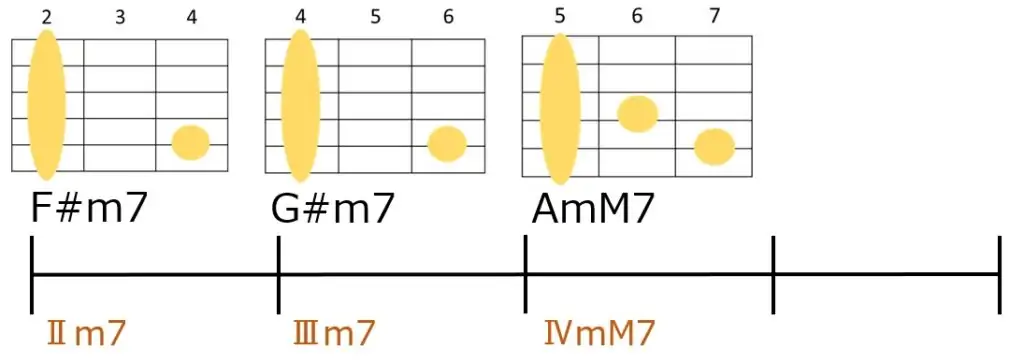

F#m7→G#m7→AmM7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Bメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

コードが上昇していく進行で、Ⅳm7をⅣmM7に置き換えたパターンです。

ⅣmM7はサブドミナントマイナーの関連コードという位置づけですね。

秦基博さんはこの進行をBメロからサビの繋ぎ、サビの締めなどでたまに使っています。

ちなみに秦さんの楽曲だと、Eメジャーキーで使用されることが多いです。

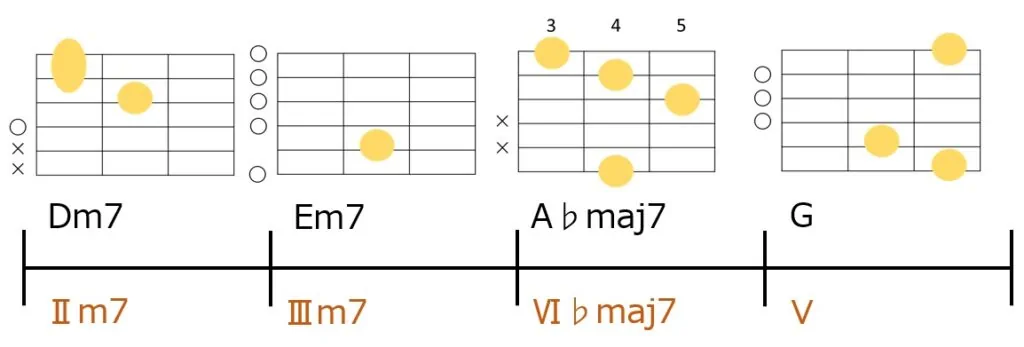

Dm7→Em7→A♭maj7→G

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Bメロ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

Ⅳの代わりに♭Ⅵmaj7を使ったコード進行です。

秦基博さんの楽曲でBメロの締めにたまに使われています。

なお、♭Ⅵmaj7ではなく、♭Ⅵが使われることも多いです。

メロディーラインは一緒でも、どのコードを選択するかで曲の雰囲気が大分変わりますね。

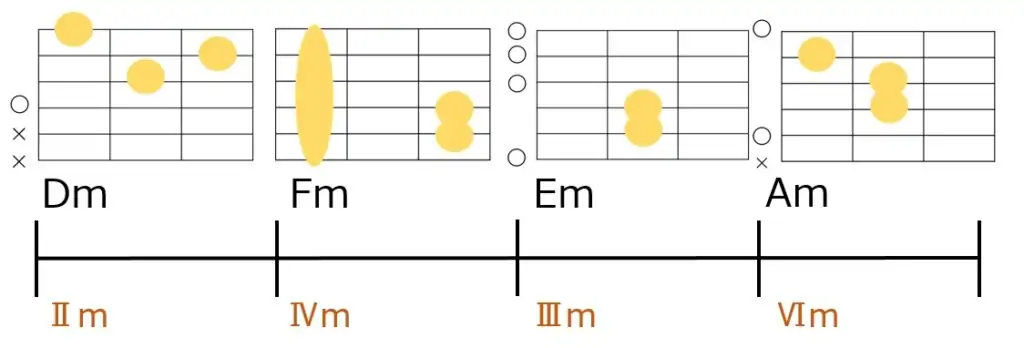

Dm→Fm→Em→Am

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

こちらもサブドミナントマイナー(Ⅳm)を使ったコード進行です。

Ⅱm→Ⅳmという流れの後は色んなパターンがありますが、ここではオーソドックスなパターンを選択しました。

Dm→G→C→Am

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Bメロ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

逆循環コードの定番パターンで「2516進行」とも呼ばれています。

実際の楽曲内では、このままの形で繰り返すよりは2巡目を少し変化させたりすることが多いです。

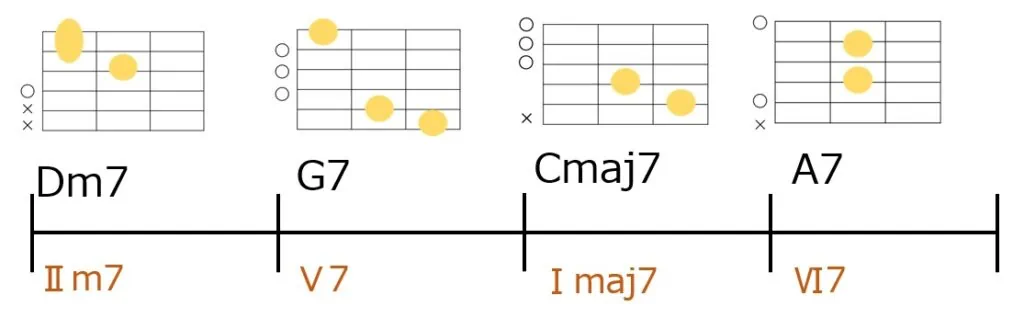

Dm7→G7→Cmaj7→A7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Bメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

2516進行の最後をセカンダリードミナントのⅥ7に変えたパターン。

Ⅵ7をⅥ7sus4→Ⅵ7とすることも多いですね。

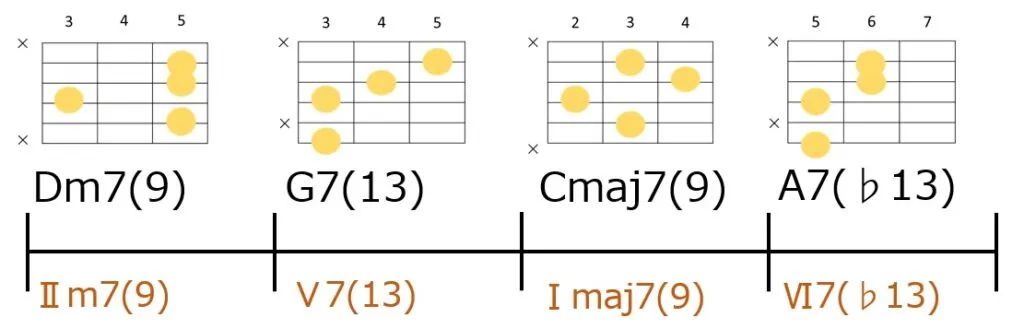

Dm7(9)→G7(13)→Cmaj7(9)→A7(♭13)

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | おしゃれ曲 |

| 頻出度 |

2516進行にテンションを加えたコード進行。

ジャズっぽい、おしゃれな楽曲で使われるパターンです。

Em(3)から始まるコード進行

Ⅲから始まるコード進行はⅠの代理コードとしてⅢm7を用いるパターンが多いです。

Ⅰスタートがどうしても多くなりがちなので、Ⅲm7をアクセントとして上手く使いましょう。

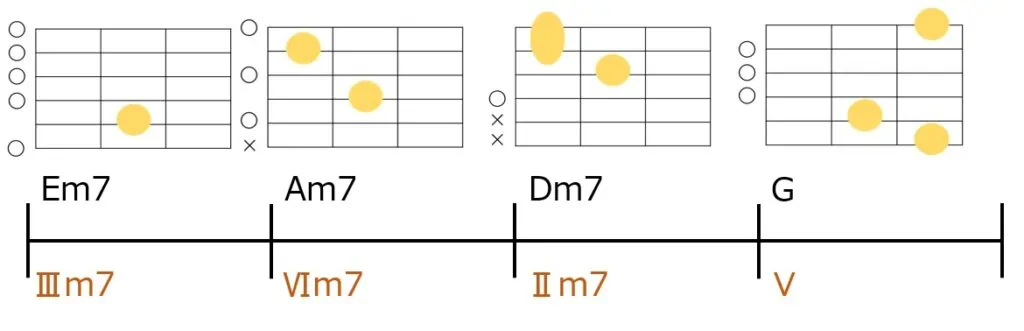

Em7→Am7→Dm7→G

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Bメロ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

Ⅰスタートの定番パターンをⅢm7に置き換えたコード進行。

色んな場面で使える定番パターンです。

なお、Ⅱm7-Ⅴを1小節でまとめて、4小節目はⅠ-Ⅰ7にするパターンも多いです。

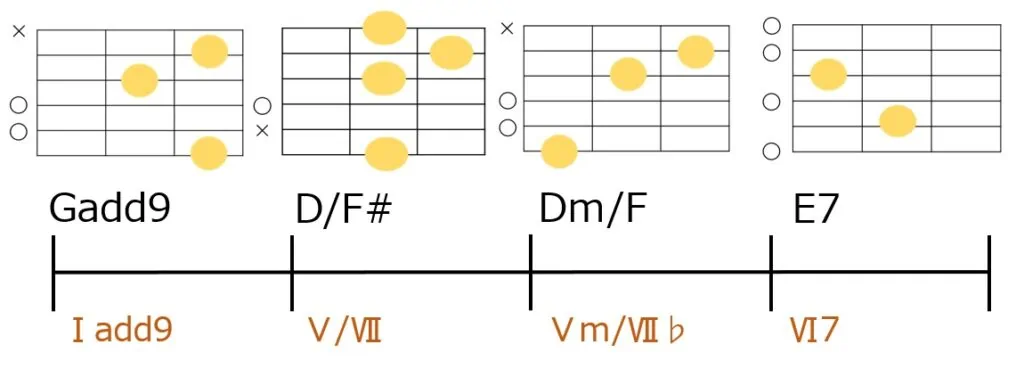

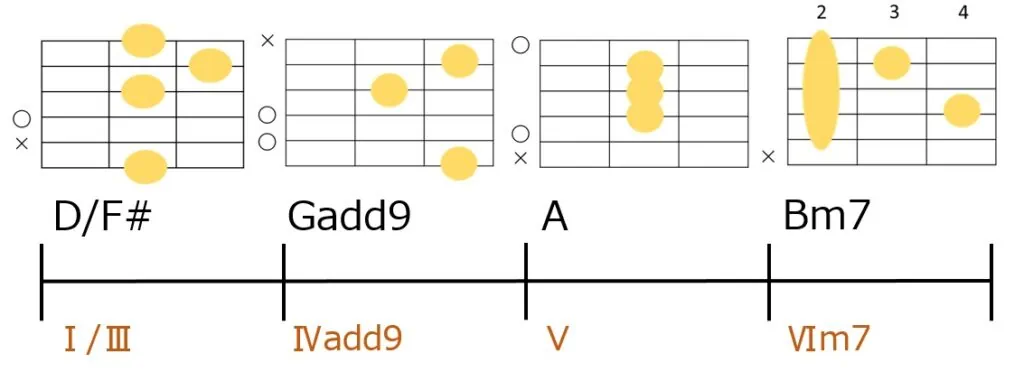

D/F#→Gadd9→A→Bm7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

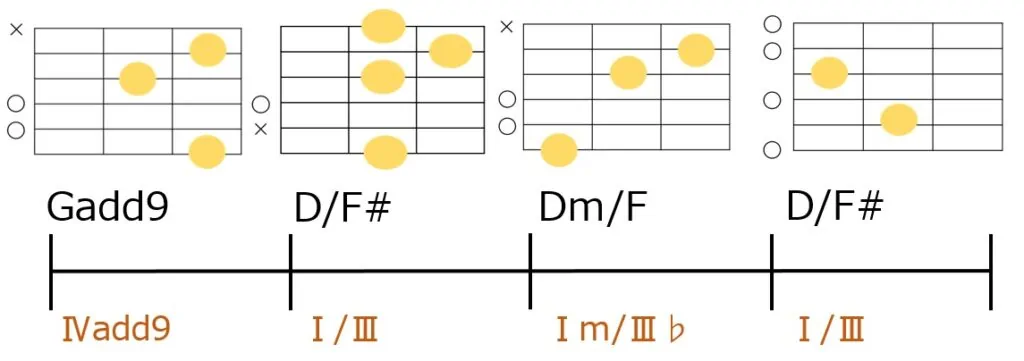

分数コードであるⅠ/Ⅲからベースラインが上がっていくパターンです。

ギター弾き語りではDメジャーキーもしくはGメジャーキーで弾くことが多いですね。

最近の楽曲では優里さんのベテルギウスのAメロで使われています。

F(4)から始まるコード進行

Ⅳから始まるコード進行も、非常に良く使われます。

おしゃれな楽曲では、Ⅳスタートのセクションが比較的多いですね。

また、シティポップやネオソウルでは終始同じコード進行を繰り返す「ループ曲」が多いですが、Ⅳスタートのものが比較的多いです。

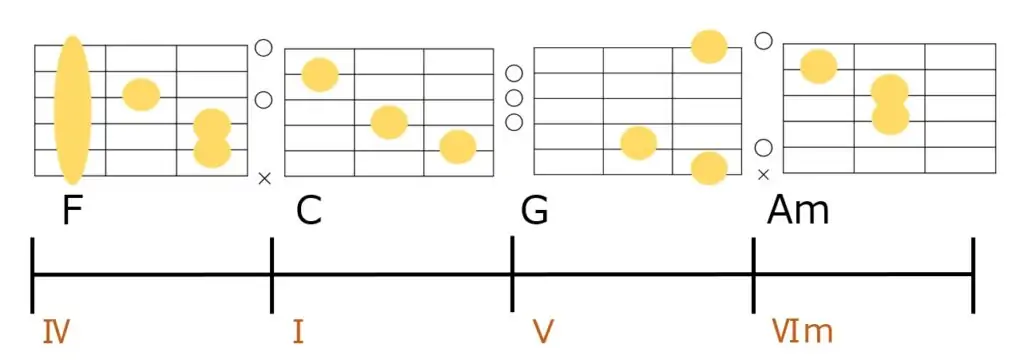

F→C→G→Am

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

Ⅳスタートで定番の逆循環コードです。

ずっとループできるコード進行ですが、楽曲内では2週目は変化を付けることが多いですね。

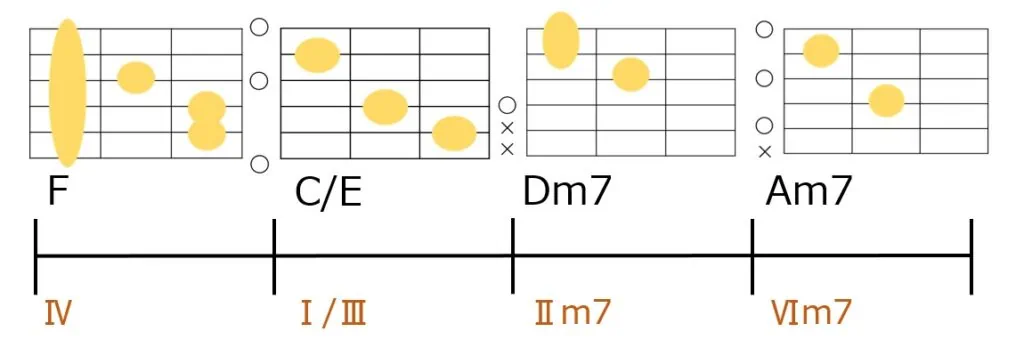

F→C/E→Dm7→Am7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

偽終止と呼ばれるコードパターンです。

ツーファイブワンがくると思わせて、最後をⅠではなくⅥm7にすることで意外性を演出します。

1番のサビを偽終止で〆て、最後のサビは気持ちよくⅠで終わらせるという手法が定番ですね。

このパターンを使った代表例はback numberのオールドファッションです。

オールドファッション/back number(YouTube)

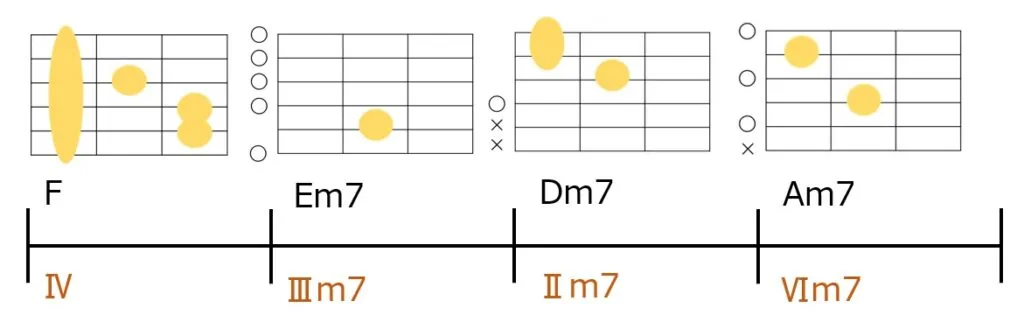

F→Em7→Dm7→Am7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Bメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

Ⅳスタートの逆循環コードです。

2周させてもよいですし、2周目は変化をつけるのも良いですね。

ちなみにセッションで定番のFeel Like Makin’ LoveのBセクションもこのパターンですが、2周目はⅡm7が♭Ⅶ7に変わります。

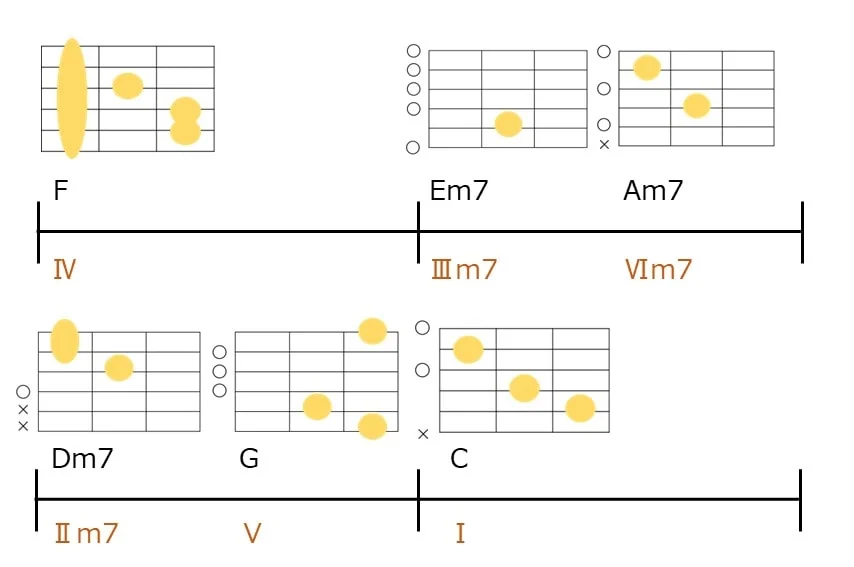

F→Em7→Am7→Dm7→G→C

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

Ⅳスタートの定番コード進行。

メロディーも載せやすく、色んな場面で使い回せます。

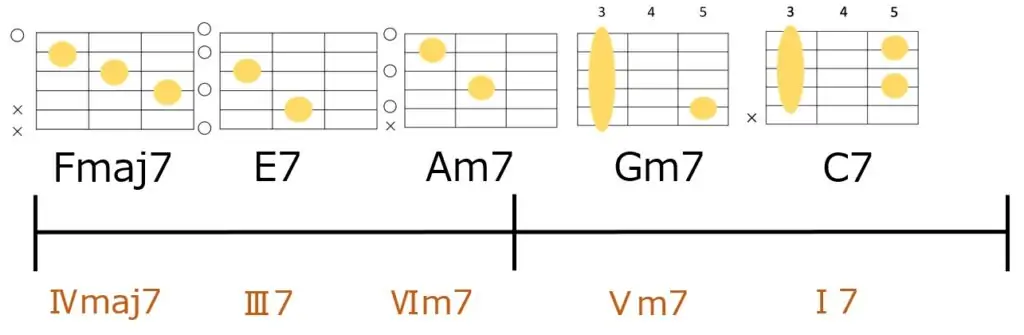

Fmaj7→E7→Am7→Gm7→C7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

超有名なパターン、通称「Just the Two of Us進行」ですね。

椎名林檎さんの丸の内サディスティックで使われていることから、「丸サ進行」とも呼ばれています。

ちなみに少し形を変えたパターンも様々な楽曲で使われています。

例えば、Vaundyの東京フラッシュは最後の「Ⅴm7→Ⅰ7」を「♭Ⅶmaj7」に変えたパターンを終始ループさせています。

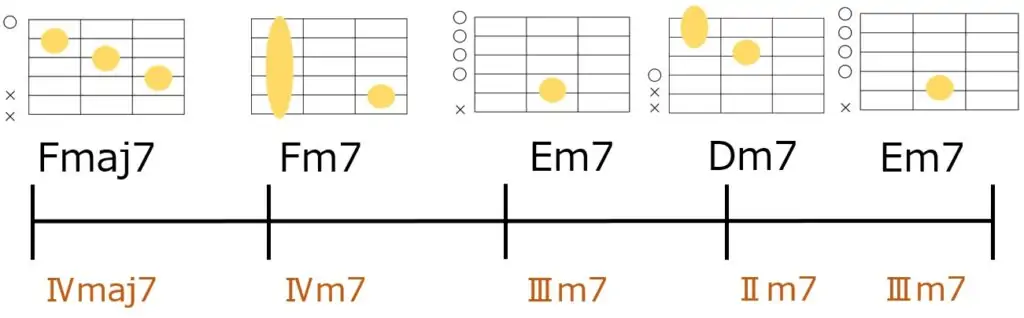

Fmaj7→Fm7→Em7→Dm7→Em7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Bメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

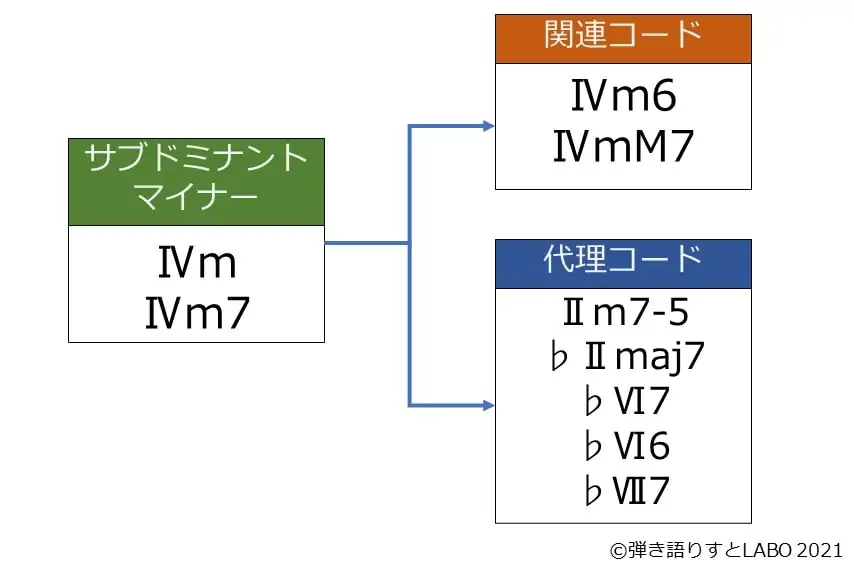

サブドミナントマイナー(Ⅳm7)を使った定番のパターンです。

4小節目は色んなパターンがありますが、ここではⅡm7-Ⅲm7を採用しました。

このコード進行は譜割を変更したパターンなども色々あり、様々な楽曲で使われています。

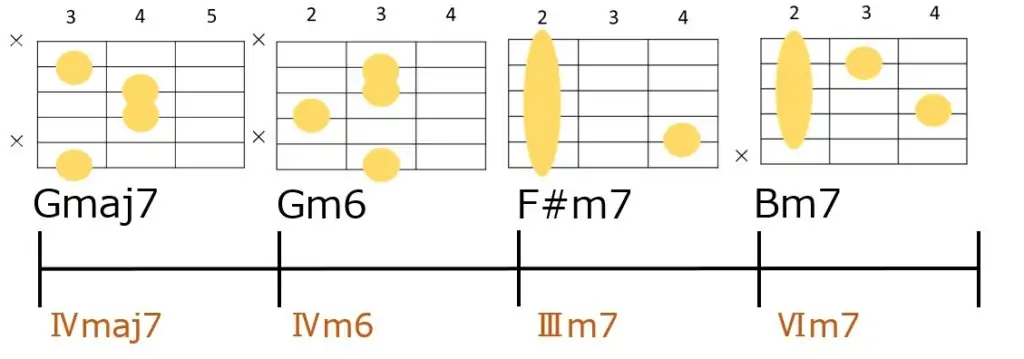

Gmaj7→Gm6→F#m7→Bm7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Bメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | 大人っぽい曲 |

| 頻出度 |

サブドミナントマイナー(Ⅳm)をⅣm6に変えたパターンです。

Ⅳmに比べると、グッと大人な雰囲気が出ます。

ちなみに僕はこのパターンのm6は6弦ルートを使うようにしています。

好みの問題とは思いますが、5弦ルートだと響きがイマイチに感じてしまうんですよね。

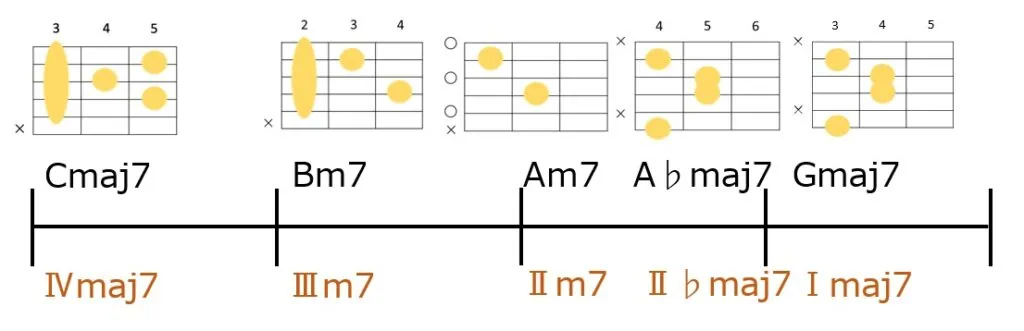

Cmaj7→Bm7→Am7→A♭maj7→Gmaj7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

サブドミナントマイナー(Ⅳm)を代理コードの♭Ⅱmaj7に置き換えたパターンです。

サブドミナントマイナーは非常に良く使うので、代理コードで変化をつけるとバリエーションが出て良いですね。

その中でもⅡm7-5と♭Ⅱmaj7は良く使われるので、覚えておくと色々便利です。

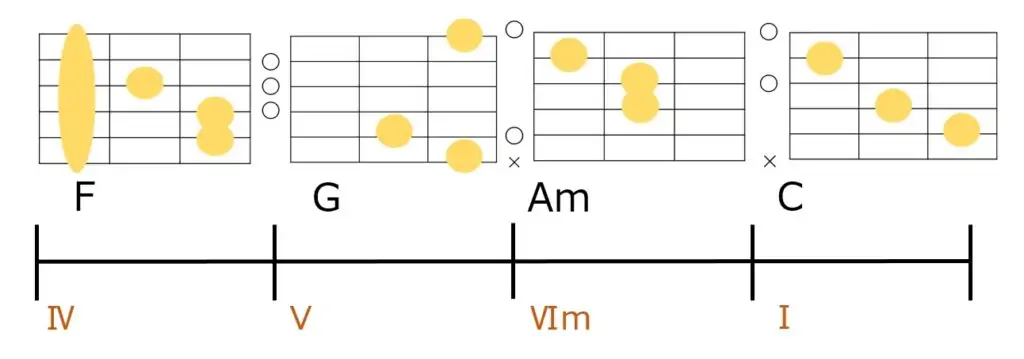

F→G→C→Am

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ、Bメロ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

Ⅳスタートの逆循環コードです。

Ⅴのあとは色んな選択肢があるため、同じパターンを繰り返すよりは他パターンと組み合わせることが多いです。

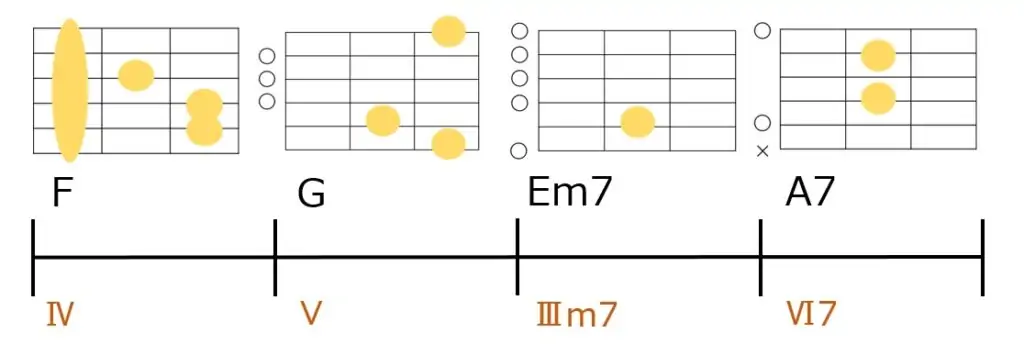

F→G→Em7→A7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

逆循環コードの定番「Ⅳ-Ⅴ-Ⅲm7-Ⅵm7」から最後セカンダリードミナントのⅥ7に変えたパターンです。

メロディーのアクセントとして、使い勝手の良いコード進行です。

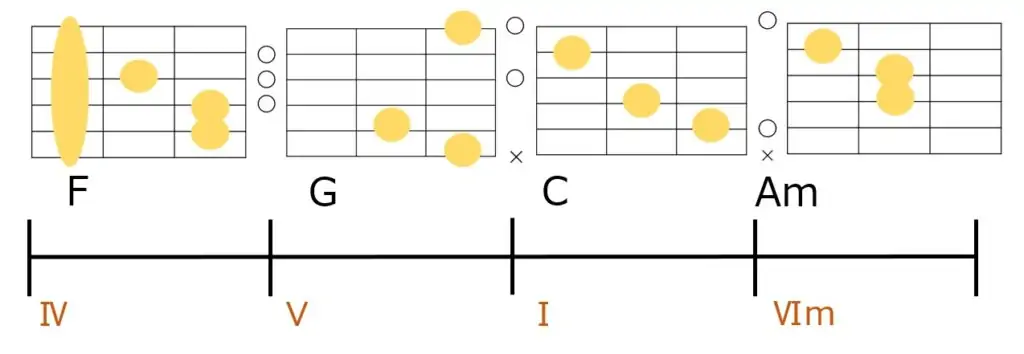

Ⅳ-Ⅴ-Ⅵm-Ⅰ

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Bメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

Ⅳスタートの逆循環コードです。

前出のパターンと比べると、マイナーっぽい流れになりますね。

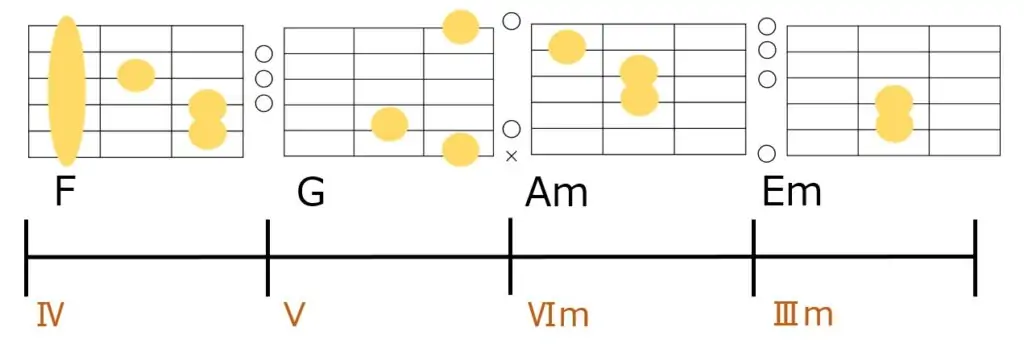

F→G→Am→Em

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Bメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

Ⅳスタートの逆循環コードです。

ひとつ前のⅣ-Ⅴ-Ⅵm-Ⅰの最後をⅢmに変えただけですが、雰囲気は大分変わりますね。

Am(6)から始まるコード進行

Ⅵで始まるコード進行は種類はそこまで多くないものの、登場頻度は多いです。

Ⅵm7はⅠの代理コードにあたるため、Ⅰの代わりにⅥm7を使ってみるとバリエーションが増えますね。

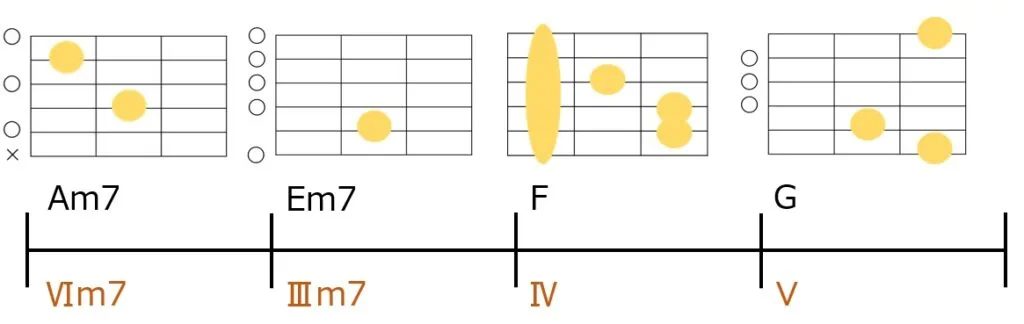

Am7→Em7→F→G

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Aメロ、サビ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

色んな所で使える滑らかなコード進行です。

ⅣをⅡm7に変えたパターンも良く使いますね。

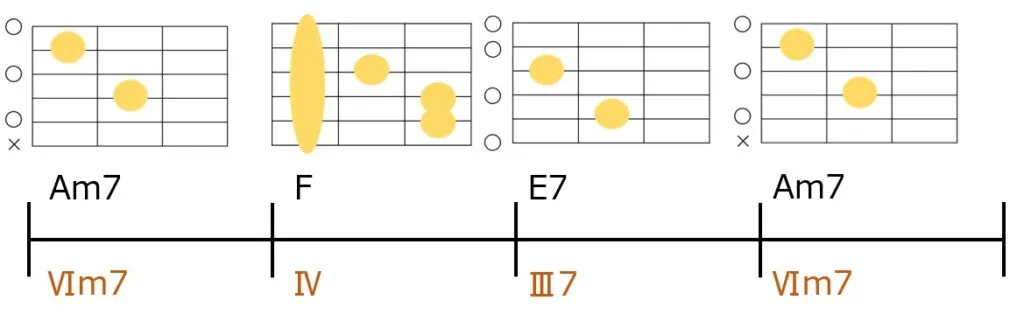

Am7→F→E7→Am7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Bメロ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

セカンダリードミナントであるⅢ7を絡めたコード進行です。

この後の「Ⅵm7-Ⅳ-Ⅴ-Ⅰ」を繰り返し使う際のアクセントとして使用されることが多いですね。

優里さんのドライフラワーのBメロが正にそのパターンになっています。

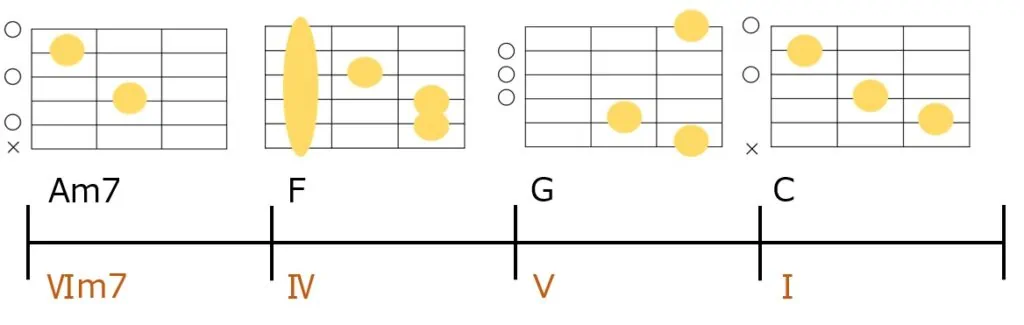

Am7→F→G→C

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | Bメロ |

| 相性の良い曲調 | 全般 |

| 頻出度 |

心地よい流れのシンプルなコード進行です。

ⅣとⅤの位置を逆にした「Ⅵm7-Ⅴ-Ⅳ-Ⅰ」のパターンも良く使います。

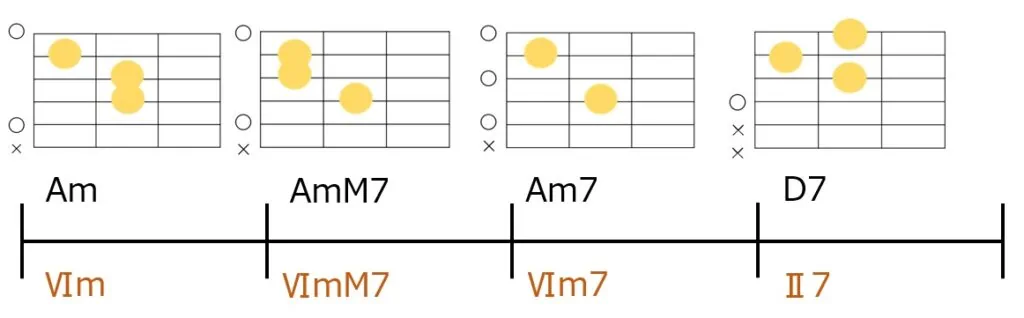

Am→AmM7→Am7→D7

| 項目 | 内容 |

| よく使う箇所 | サビ |

| 相性の良い曲調 | バラード系 |

| 頻出度 |

コード内の特定の音が半音ずつ変化するクリシェです。

Ⅵを使ったクリシェもバラード曲などで定番のパターンですね。

〆のコードはⅡ7もしくは#Ⅳm7-5がよく用いられます。

第1章 音や楽譜の読み方を覚えよう

第2章 キーやスケールを理解しよう

第3章 コード進行のバリエーション

第4章 ノンダイアトニックコードの導入

第5章 応用的な音楽理論の活用

音楽理論に関するコラム

よく読まれている記事

初心者が覚えるべき ギターコード 10個を練習用の譜例付きで解説

男性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。音域チェックできる音源付き

コンデンサーマイク おすすめランキングベスト10【2024年版】 〜プロアーティスト使用マイクも紹介〜

初心者向けアコースティックギター おすすめ6選。購入するギターの選び方を107名のアンケート調査付きで解説

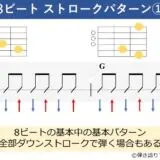

ギターのストロークパターンを練習しよう。弾き語りでよく使う譜例 10パターンで解説

ギターのカポタストでキー変更するための上げ方、下げ方を役立つ早見表と合わせて解説

SYNCROOM(シンクルーム)の使い方、設定、遅延対策を解説。無料で自宅セッションを楽しもう!

ギター初心者も弾ける簡単な曲 おすすめ50選。練習時のポイント解説付き

アコギ メーカー11社を解説。ブランドごとの特徴やおすすめのギターを紹介

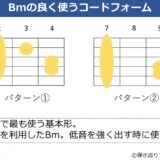

Bmコード(ビーマイナー)の押さえ方。ギターでキレイに鳴らすためのコツや良く使うコードフォームを解説