ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

読みたい場所をクリック!

平行調とは

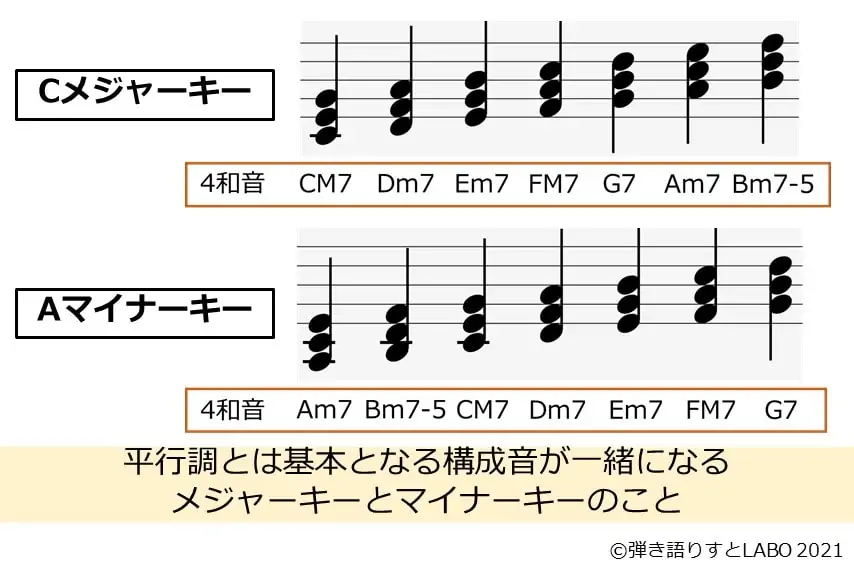

平行調とは基本となる構成音が一緒になるメジャーキーとマイナーキーの関係を指します。

上図で出しているCメジャーキーとAマイナーキーは基となるスケールで構成される7つの音は一緒になります。

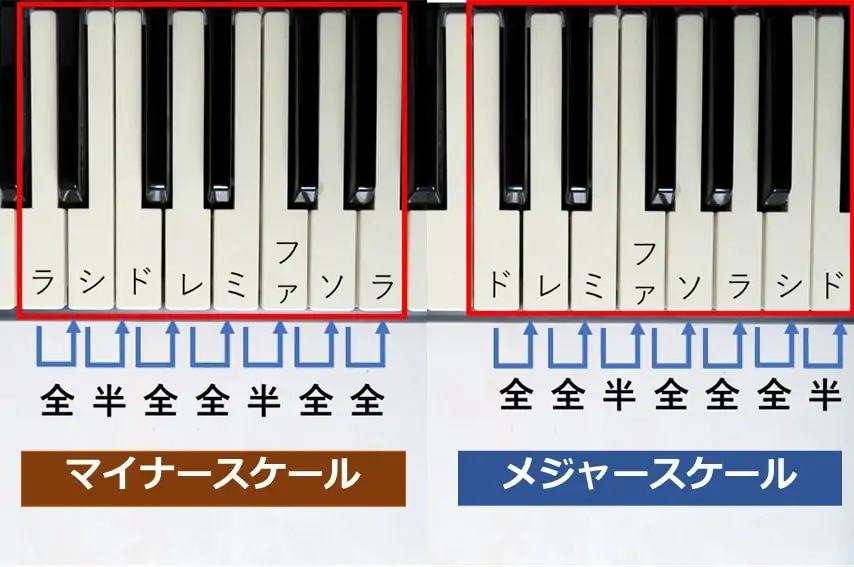

一方でCメジャーキーとAマイナーキーは基となるスケールの形が異なります。

- Cメジャーキー→メジャースケール

- Aマイナーキー→マイナースケール

メジャースケールとマイナースケールで並べ方は異なりますが、結果として構成音が同じになるキーが平行調なわけですね。

同じ構成音ではありますが、この音の並べ方の違いによってCメジャーキーは明るい雰囲気、Aマイナーキーは少し暗めの雰囲気とキャラクターが違うキーになります。

平行調がなぜギターに役立つのか

さて、平行調の概要をお伝えしたところで本題です。

平行調を理解することが、どのようにギターで役立つのか?という話ですね。

平行調がギターに役立つ理由として、「ギターソロやフレーズはマイナーペンタトニックスケールで構成されることがめちゃくちゃ多い」からです。

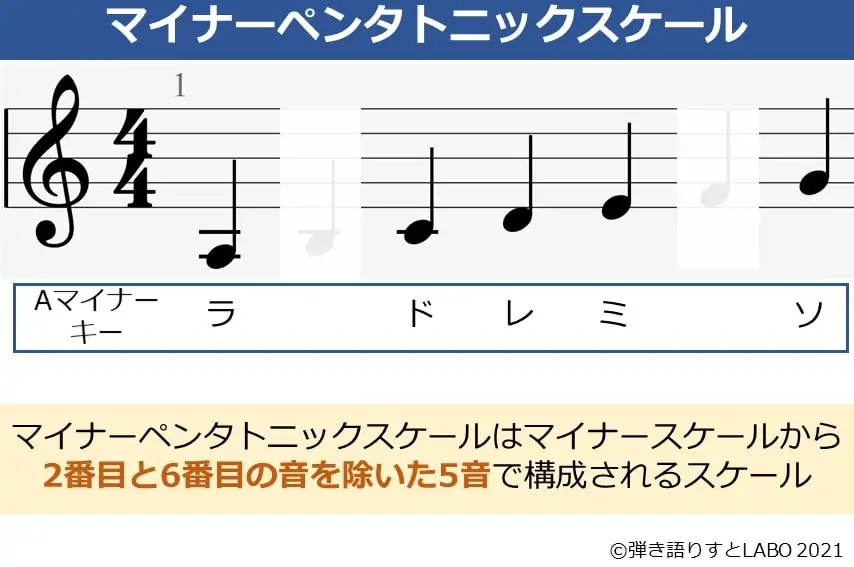

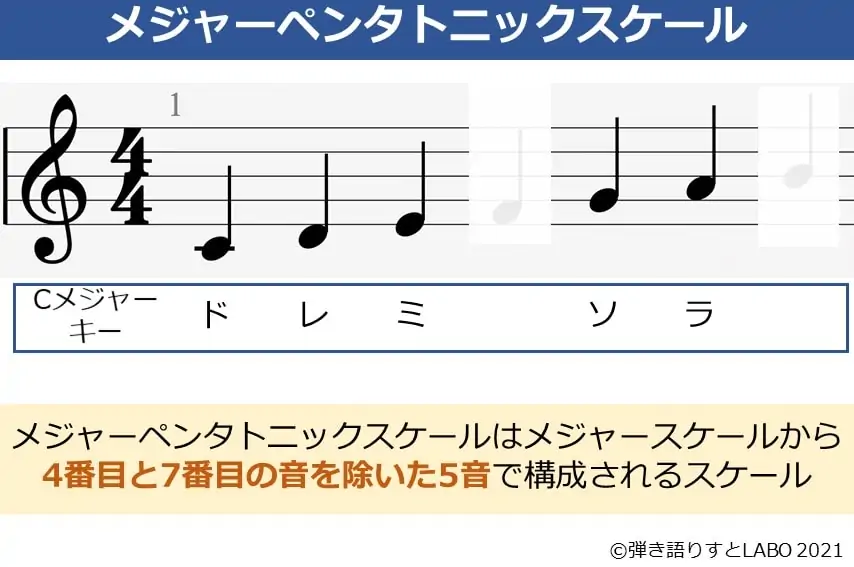

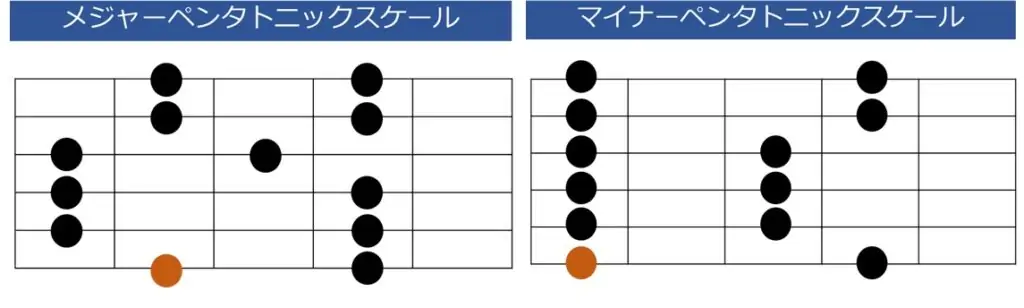

このマイナーペンタトニックスケールですが、平行調のメジャーペンタトニックスケールと構成音は一緒になるんですよね。

なので、Cメジャーキーの曲でもAマイナーペンタトニックスケールを弾いてれば、メロディーラインは成立するわけです。

そして、弾いてみるとわかるんですが、マイナーペンタトニックスケールのほうが断然弾きやすいんですよね。

そのため、メジャーペンタとマイナーペンタを使い分けるよりは平行調を活かして、全てマイナーペンタトニックスケールを土台に演奏している方が多いです。

だから、ギタリストの方はメジャーキーを言われてパッと平行調のマイナーキーを言えたり、パッと平行調のマイナーペンタのポジションを取れる人が多いですね。

まずは試しにCメジャーキーのコード進行に合わせて、適当にAマイナーペンタトニックスケールでメロディーを弾いてみましょう。

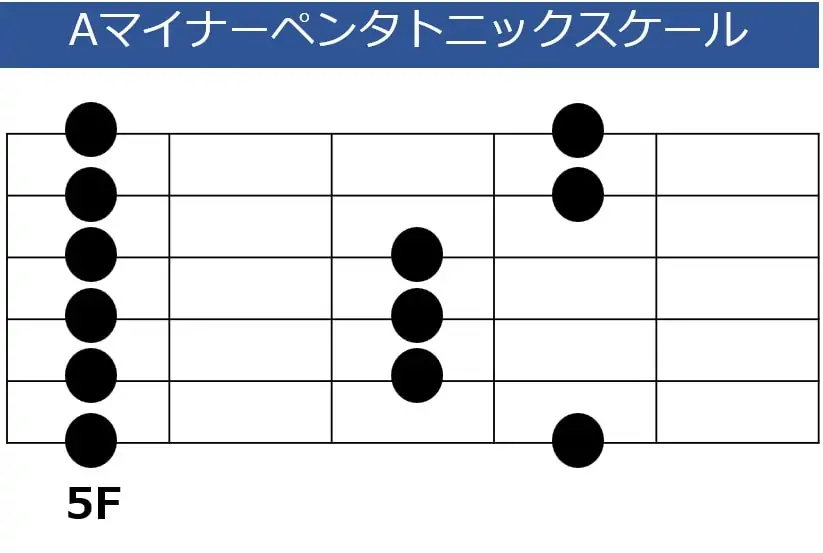

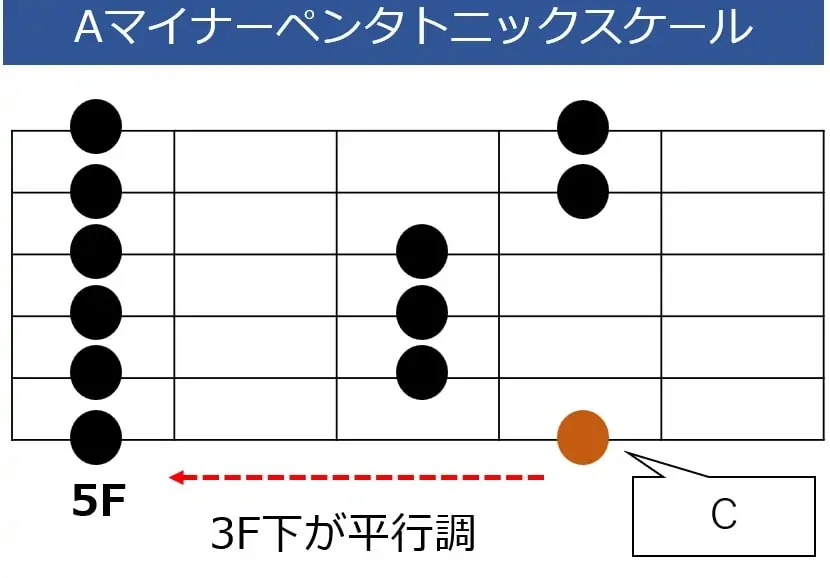

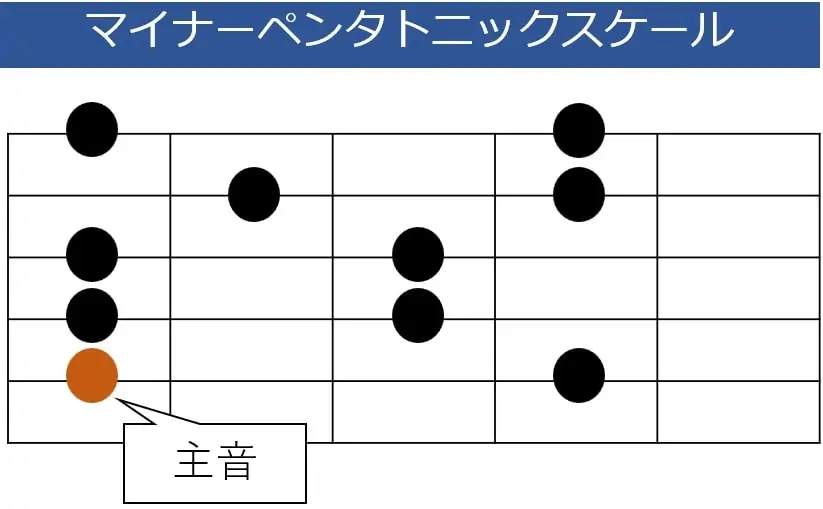

Aマイナーペンタトニックスケールの基本ポジションはこちら。

Cメジャーキーの定番コード進行「C-F-G-C」を2ループさせた音源を用意したので、音源に合わせて適当にAマイナーペンタトニックスケールをなぞってみましょう。

良い感じ…とならずとも、何週かチャレンジしてみたら伴奏に合わせて適当なメロディーを弾けたんじゃないでしょうか?

僕自身もギターソロ取るのは苦手なんですが、上手いギタリストの方はマイナーペンタだけですげーカッコいい演奏されるので感心しっぱなしです…(笑)。

弾き語りをやってても、宅録でアコギ2本構成の伴奏作ったりすると思うんですよね。

その際に2本目のアコギで何かフレーズ入れたいなーってときはマイナーペンタトニックスケールから考えると良いですね。

ゼロからフレーズ考えるよりはよっぽど楽なので活用してみてください。

平行調の探し方

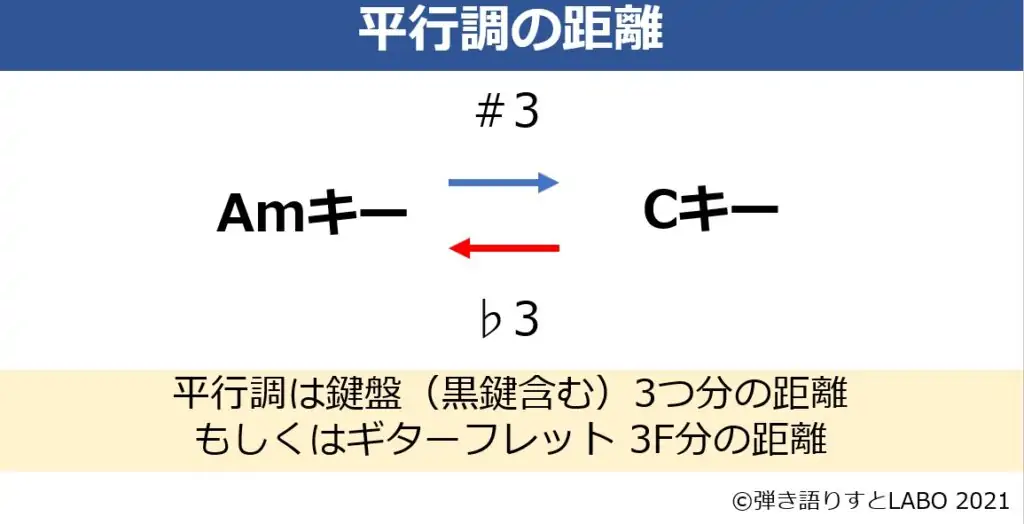

平行調の割り出し方は色々ありますが、僕は上図の考え方が一番楽でした。

特にポップスの場合はメジャーキーが多いので、基のメジャーキーから主音を♭3下げたところが平行調と覚えとくと楽ですね。

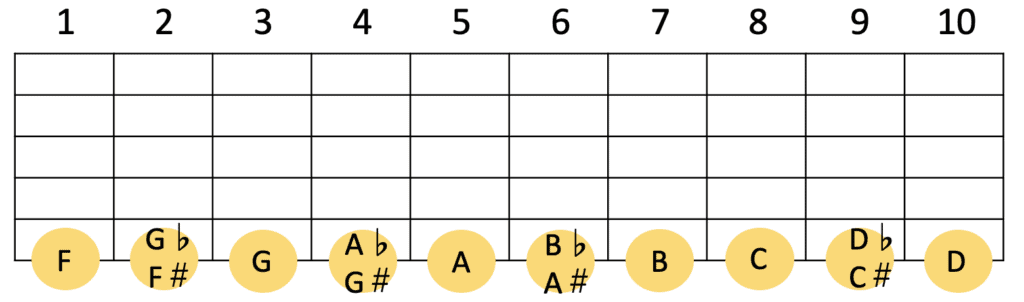

6弦の各フレットの音を覚えておいて、曲のキーの主音から3F下で始まるマイナーペンタトニックスケールが使えると覚えておくと応用が効きます。

6弦の各フレットの音

※Cメジャーキーの曲なら3F下のAマイナーペンタトニックスケールが使える

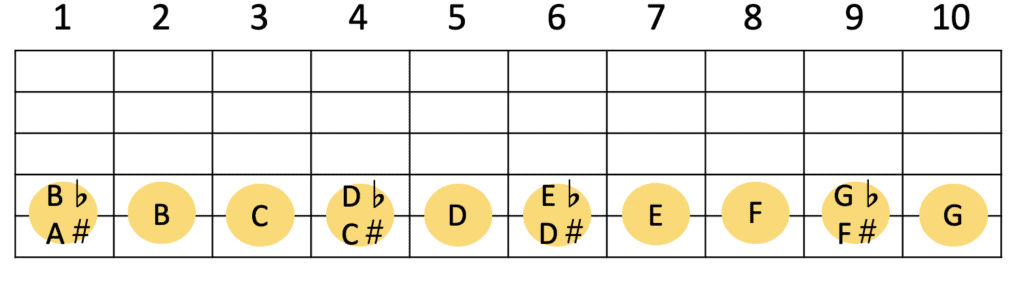

6弦に慣れたら、5弦のパターンも覚えると良いですね。

5弦のフレットの音とマイナーペンタトニックスケールの形はこちら。

正直なところ、弾き語りやってる分にはペンタトニックスケール自体、使うことはあんまりないです。

僕もそんなに使ってこなかったので、今でも苦手ですから(苦笑)。

ただ、最近のYouTubeなどにあがってる弾き語り系動画って、アコースティックギター2本編成が多いじゃないですか。

アコギ2本編成の伴奏をクオリティ高く作ろうと思うと、2本目のギターでこういった知識が必要になってくるんですよね。

だから、年々アコギ弾き語りのシンガーソングライターにもギタリスト的な知識や演奏スキルが必要になってきてるのかなと感じてます。

平行調 まとめ

- 平行調は基本となる音の構成が一緒になるメジャーキーとマイナーキーのこと

- 構成音は一緒だが、作られる基のスケールがメジャースケールとマイナースケールで異なる

- ギターソロやフレーズを入れる際に平行調のペンタトニックスケールが役に立つ

ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

平行調についての解説でした!

弾き語りの人向け…という内容ではなかったかもしれませんね。

一方で、YouTubeなどでアコースティックカバー的な動画を作るときに役立つ知識ではあります。

リードギターの知識や演奏テクニックもある程度抑えておくと演奏の幅が広がるので、ギタリストほどまではいかなくてもチャレンジしたいところですね。

第1章 音や楽譜の読み方を覚えよう

第2章 キーやスケールを理解しよう

第3章 コード進行のバリエーション

第4章 ノンダイアトニックコードの導入

第5章 応用的な音楽理論の活用

音楽理論に関するコラム

よく読まれている記事

初心者が覚えるべき ギターコード 10個を練習用の譜例付きで解説

男性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。音域チェックできる音源付き

コンデンサーマイク おすすめランキングベスト10【2024年版】 〜プロアーティスト使用マイクも紹介〜

初心者向けアコースティックギター おすすめ6選。購入するギターの選び方を107名のアンケート調査付きで解説

ギターのストロークパターンを練習しよう。弾き語りでよく使う譜例 10パターンで解説

ギターのカポタストでキー変更するための上げ方、下げ方を役立つ早見表と合わせて解説

SYNCROOM(シンクルーム)の使い方、設定、遅延対策を解説。無料で自宅セッションを楽しもう!

ギター初心者も弾ける簡単な曲 おすすめ50選。練習時のポイント解説付き

アコギ メーカー11社を解説。ブランドごとの特徴やおすすめのギターを紹介

Bmコード(ビーマイナー)の押さえ方。ギターでキレイに鳴らすためのコツや良く使うコードフォームを解説