ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

最初に本記事の結論を言うと音楽理論は必ずしも勉強する必要はありません。

高いレベルで曲を作ったり、演奏するために必要なことは既存の楽曲をたくさん聞いて分析し、実践することです。

その楽曲の分析を「独学でゼロからやるか、音楽理論という名の参考書を使ってやるか」というだけです。

ゲームを自力でクリアするか、攻略本買ってクリアするか?みたいな話でしかありません。

その点を理解してもらって本記事を読んでもらえると、あなたが今やるべきことが整理できると思います。

読みたい場所をクリック!

音楽理論がいらないと言われる理由

たけしゃん

たけしゃん

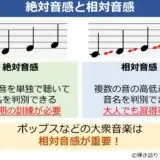

ポップスにおける音楽理論とは「よく使うパターンや手法を整理して明文化したもの」でしかありません。

なので、音楽理論を学ばないとできない作曲、編曲、演奏というものは存在しません。

「音楽理論なんか知らなくても作曲はできる」

「音楽理論なんか知らなくてもアドリブでギターソロは弾ける」

まさにその通りなんです。

音楽理論を学ばないとできない音楽など存在しない。

これが音楽理論がいらないと言われる理由です。

音楽理論を勉強するより演奏して身に着けたほうが早いが…

英語を覚えるときに勉強するより、日頃から英語を使う環境に行ったほうが覚えるのは早い…とよく言いますよね。

音楽も同じで理論を勉強するより、様々な音楽を演奏したほうが音楽の方程式を早く理解できます。

コードやスケールを勉強して、たくさん覚えたところでアドリブはできるようにはなりません。

アドリブができるようになるにはアドリブソロを何回もやってみることが重要です。

実践することこそ、何にも勝る勉強だということですね。

しかし…やることが複雑になって、時間をかけて作るようなものになると頭の中だけで解決していくのは難しくなっていきます。

英語の例えで言うなら、話すまでは感性・経験で身に付けられるものの英文を書く…となると文法を勉強せずには対応できません。

音楽も同じで楽譜を書くのはもちろん、作曲・編曲で工夫を凝らすにも頭の中だけでやるには限界があります。

人間の頭の容量など、たかが知れています。

自然と活用するパターンが固定されてきて、ワンパターン化してしまいがちなんですよね。

音楽理論は知識・経験を整理するためのもの

改めてですが、ポップスにおける音楽理論とは「よく使うパターンや手法を明文化したもの」です。

なので、演奏経験が豊富な人が音楽理論を勉強すると既に知っていることばかりです。

しかし、明文化されているというのはすごいことなんです。

物事に名称がついていたり、図解になっていたりするだけで記憶できる量は圧倒的に多くなります。

久々に使う知識でうろ覚えになっても「あれって、確か〇〇ページに書いてあったよな…」と本を調べれば良くなります。

また、自分がまだ経験したことない理論に出会うことも多いので引き出しを増やすことにもつながります。

すると、自身のこれまで身に着けてきた知識や経験と組み合わせることができます。

音楽理論を学ぶことで何かができるようになる…というよりはこれまでの自分の知識・経験をフル活用するためにこそ音楽理論は存在するものです。

音楽理論を勉強するタイミング

たけしゃん

たけしゃん

音楽理論を勉強するタイミングは自身が音楽理論を必要と感じたタイミングがベストです。

なぜなら、音楽理論だけ勉強しても身につかないからです。

演奏や作編曲の実践とのセットでやる必要があります。

ただし、あなたが今ぶつかっている壁が音楽理論で解決できるものかどうか?はちゃんと考えたほうが良いです。

巷で言われるほど、音楽理論で解決できる範囲は広くはないです。

項目タップで解説に飛びます

初心者に音楽理論はあまり意味がない

例えば、作曲ができないから音楽理論を勉強する…というのはよくある動機ですが、音楽理論を勉強しただけでは作曲自体ができるようにはなりません。

作曲自体が出来ない場合は下手でも模倣でもいいので、地道に試行錯誤して完成まで辿り着くしかありません。

作曲がある程度、出来るようになった後にバリエーションを増やしたい…という人には音楽理論は役に立ちます。

ポップスにおける音楽理論とは「よく使うパターンや手法を明文化したもの」ですからね。

なので、音楽理論を勉強するタイミングとしては、早くても0から1(作曲でいえば1曲作る)は乗り越えた後が良いですね。

感覚を知識に落とし込むのが理想

音楽理論を学ぶときの理想形は

「あ、この手法ってこんな名前だったんだ」…と感覚でやっていたものを知識に落とし込んでいくパターンです。

覚えるのも早いですし、実践への活用範囲も広がります。

この理想パターンで音楽理論を学ぶためには日頃からたくさんの曲を聴いて、演奏なり、作曲なりをこなしていることが重要です。

日頃から色々とやってみて、自身が行き詰ったときに音楽理論を勉強すると理想パターンになりやすいです。

作曲に理論はいらない?

音楽理論といえば、作曲ですが作曲すること自体に音楽理論は必要ありません。

特に曲作りを始めた頃は音楽理論を学んでも何の役にも立たないことが大半なんです。

ただ、音楽理論を学ぶと曲作りの幅を広げることができます。

そして、音楽理論を学ぶ動機として良いのが「曲を結構な数作ったけど、毎回同じような曲になる」という状況です。

音楽理論がなくても作曲はできますが、音楽理論を学んだほうが自分の中にないテーマで曲を作れるんですよね。

例えば、下記のようなテーマで作曲してみましょう。

- 特定のコード進行を必ず入れる

- 必ず、どこかで転調する

- マイナーキーで曲を作る

- サビの始まりの音は9thにする

こんな感じでお題を設けて曲を作ると、毎回同じような曲ができる症状から抜け出せます。

たけしゃん

たけしゃん

ただ、上記のようにお題を決めて曲を作るのは最初は難しいので、10曲くらいは好き勝手作ってみてからチャレンジしましょう。

音楽理論を学ぶだけで作曲が上手くなることはないですが、音楽理論を取り入れて作曲することでカラーを増やすことができます。

音楽理論の勉強は何からやるべき?

ここまで音楽理論を勉強する必要性などを解説してきましたが、音楽理論を勉強するとして何から勉強するべきか?というお話に触れておきましょう。

僕がおすすめしたいのはまず下記の5項目を勉強することです。

楽曲を分析するのに必要な知識

あとはひたすら既存の楽曲を聴いて分析するだけでオッケーです。

分析する際に上記の5項目を理解しているかどうかで、パターンの覚えやすさが全然変わってきます。

楽曲をひたすら分析する際は下記の2パターンに分かれます。

- 自分で好きな曲を選んで独学で良く使われている手法を覚える

- 体系だった音楽理論講座を通して手法を覚える

自分が勉強する気になる方法を選べばいいと思いますが、弾き語りすとLABOの音楽理論講座を使うのがおすすめです。

無料で全部読めますし、最近の曲を中心に参考楽曲をたくさん出しているのでヒット曲を聴きながら勉強できるようになってます。

専門家のアドバイスと素人の感想を聞くべし

最後に音楽を頑張っている人に絶対に知ってほしい言葉にも触れておきます。

それが「専門家のアドバイス、素人の感想を聞くべし」です。

逆に言うと「専門家の感想と素人のアドバイス」は聞く必要がありません。

この格言は色んな業界で使われていますが、理由としては以下の通りなんですよね。

- 専門家のアドバイスは経験則によるもので価値が高い。逆に感想は感覚が一般人と異なるのであまり役に立たない

- 素人のアドバイスは経験がないので価値が低い。逆に感想は貴重なお客さまの声なので価値がある

音楽で一番気を付けるべきなのは「素人の作り手側に立った意見」です。

例えばですが、あいみょんがコードや音楽理論を全く知らずに曲を作っているという話が一時期話題になりました。

あの話題を見て「才能がある人間は音楽理論に頼らない」と言ってる人はほぼ全員素人の方だと思うんですよね。

専門家ならあいみょんのアルバムを聴けば、そんな風には考えないと思います。

ただ、そこは個人の意見なので自由だし、批判しているわけでもありません。

僕が言いたいことは作り手の人間が作り手と受取り手の意見を同じテーブルにあげて考えてはいけないということです。

音楽理論が必要かどうかといったお題は一般リスナーの意見を聞いても意味がないので、専門的な作り手の意見を聞くようにしたほうが良いと思います。

音楽理論がいらないと言われる理由 まとめ

- 音楽理論がいらないと言われる理由は感覚だけで、できない音楽は存在しないから

- しかし、複雑になったり、じっくり練り上げるものほど感覚だけでは対応できない

- 自身の知識や経験をフル活用するために必要となるのが音楽理論

ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

音楽理論がいらないと言われる理由についての解説でした!

必須ではないけど、身に着けると必ず役に立つのが音楽理論です。

ただし、作曲や演奏の実践が音楽理論を習得する基礎となるので日頃から音楽に触れることがポイント。

色んな楽曲をたくさんコピーして、たくさん曲を作ってみて…。

その繰り返しの中でたまに音楽理論を勉強して頭の中を整理する時間を作ると非常に効果的です。

第1章 音や楽譜の読み方を覚えよう

第2章 キーやスケールを理解しよう

第3章 コード進行のバリエーション

第4章 ノンダイアトニックコードの導入

第5章 応用的な音楽理論の活用

音楽理論に関するコラム

よく読まれている記事

初心者が覚えるべき ギターコード 10個を練習用の譜例付きで解説

男性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。音域チェックできる音源付き

コンデンサーマイク おすすめランキングベスト10【2024年版】 〜プロアーティスト使用マイクも紹介〜

初心者向けアコースティックギター おすすめ6選。購入するギターの選び方を107名のアンケート調査付きで解説

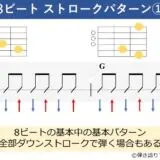

ギターのストロークパターンを練習しよう。弾き語りでよく使う譜例 10パターンで解説

ギターのカポタストでキー変更するための上げ方、下げ方を役立つ早見表と合わせて解説

SYNCROOM(シンクルーム)の使い方、設定、遅延対策を解説。無料で自宅セッションを楽しもう!

ギター初心者も弾ける簡単な曲 おすすめ50選。練習時のポイント解説付き

アコギ メーカー11社を解説。ブランドごとの特徴やおすすめのギターを紹介

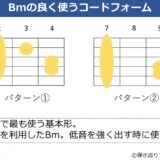

Bmコード(ビーマイナー)の押さえ方。ギターでキレイに鳴らすためのコツや良く使うコードフォームを解説