ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

読みたい場所をクリック!

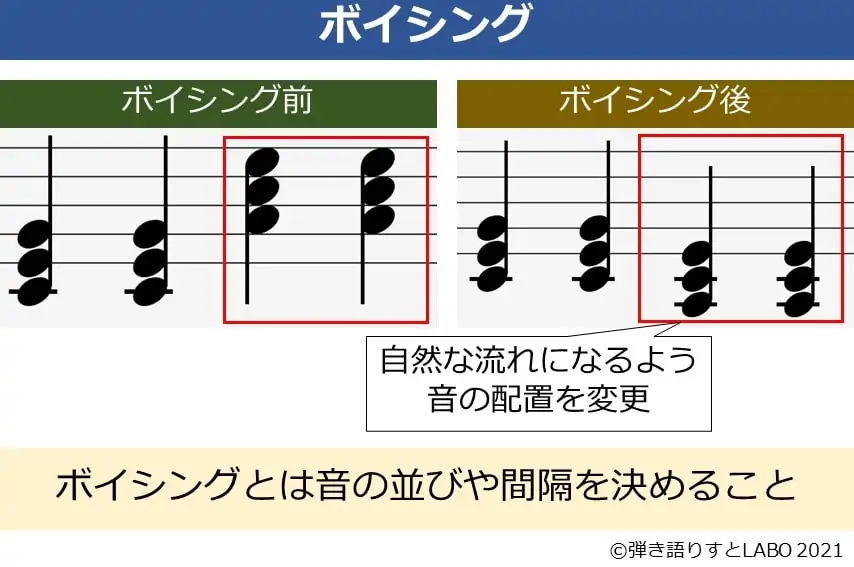

ボイシングとは

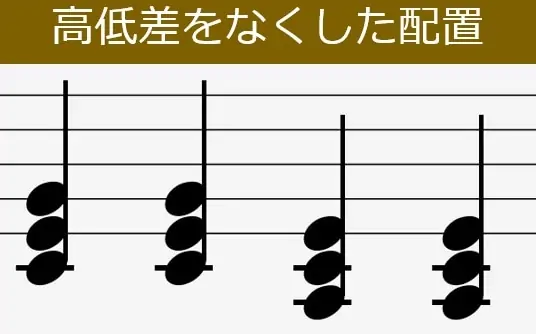

ボイシングとはコードにおける音の並びや間隔を決めることです。

例えば、Aメロでは落ち着いた雰囲気で進めたいのでコードの音程差が激しいと雰囲気が合わないんですよね。

そこで、コードの構成音の配置を変更して調整するわけですね。

結構違いますよね。Aメロなど落ち着いた雰囲気だと明らかに後者が良いです。

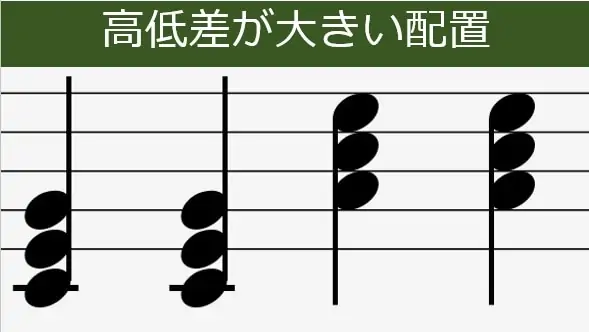

一方で雰囲気をガラッと切り替えるときはあえて跳躍感の出るボイシングを選択したりもします。

このように同じコードでも構成音をどういった配置にするかは伴奏アレンジでは非常に重要なのです。

クローズドボイシングとオープンボイシング

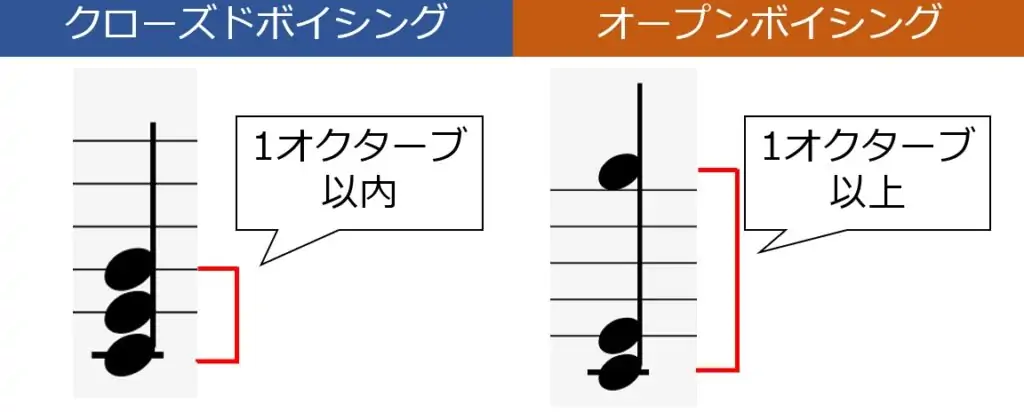

| クローズドボイシング | 音の配置が1オクターブ以内に収まる |

| オープンボイシング | 音の配置が1オクターブ以上に広がっている |

ボイシングには大きくオープンボイシングとクローズドボイシングの2種類に分かれます。

ギターに関しては、6つの弦を鳴らすこともあり、ほぼオープンボイシングですね。

6弦と1弦で2オクターブの音域差があるため、普通にコードを弾くと勝手に最低音と最高音で1オクターブ以上の配置になるからです。

ギター弾き語りにおいてはクローズド、オープンなど意識することは基本ないので知識として知っておくだけで十分ですね。

配置される音の名称

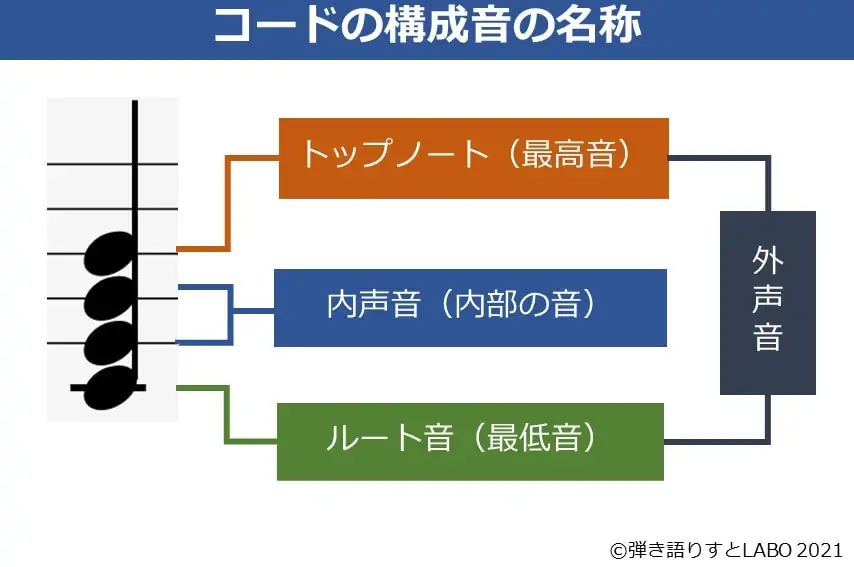

| トップノート | 最高音のこと |

| 内声音 | トップノートとルート音以外のこと |

| ルート音 | 最低音のこと |

| 外声音 | トップノートとルート音のこと |

コードの構成音にはそれぞれ名称がつけられています。

複数人でボイシングを検討する際などに名称でやり取りすることが多いので覚えておきましょう。

ギター弾き語りでのボイシングにおいてはトップノート、ルート音にこだわってコードフォームの選択をすることが多いです。

ギター弾き語りにおけるボイシング

さて、ここからはギター弾き語りに焦点を絞って実戦的なボイシング手法を解説していきます。

弾き語りにおいてはボイシングについて考えることはものすごく大事です。

そして、プロとアマチュアのギター弾き語りで、僕が一番差を感じているのがボイシングなんですよね。

弾き語りにおいては難しいテクニックや複雑な演奏をするわけでないので、伴奏で一番差が出やすいのはボイシングのセンスなんです。

今は無料のコードサイトに大半の曲のコード譜が落ちてるし、YouTubeでは動画でコード譜載せてる人がたくさんいます。

しかし、コードサイトもYouTubeに上がってる動画もボイシングについては全く意識されてないフォーム選択が大半なのです。

たけしゃん

たけしゃん

多くの人がボイシング意識ゼロのコード譜をそのままコピーするので、最も重要であるボイシングの技術が全く向上しないんですよね…。

本章ではここを気を付けるだけで、大分違う…!というところを3点解説していきます。

また、ボイシングにはコードフォームの引き出しが欠かせません。

弾き語りすとLABOでは弾き語りすと向けのギターコード一覧ページを用意してるので、合わせて活用ください。

ルート音のオクターブを意識しよう

ボイシングで意識すべき点、1つめはルート音のオクターブです。

ギターという楽器の特性上、意識しないとルート音の高さがデコボコになりがちなんですよね。

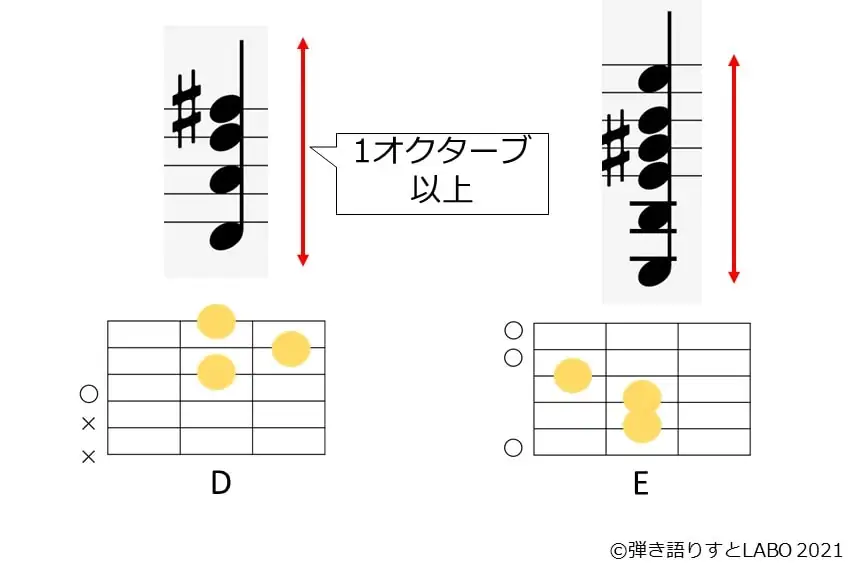

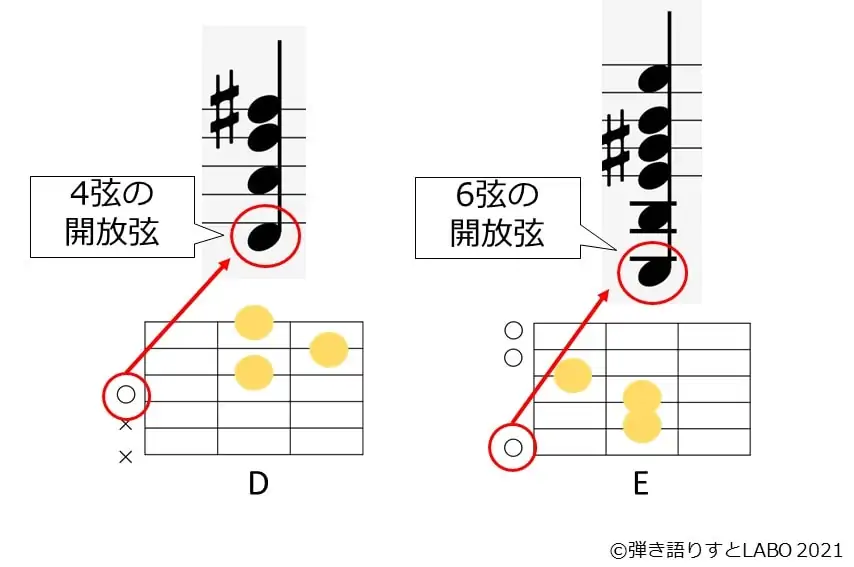

例えば、4弦の開放弦の「レ」と6弦の開放弦の「ミ」は隣の音と思いきや、1オクターブ近く離れてます。

ピアノだと1オクターブとなると距離が大分離れるので、ボイシングに大きく影響することは一瞬でわかります。

しかし、ギターだと弦が変わるだけでフレットのポジションは一緒なので、あんまり意識しないんですよね。

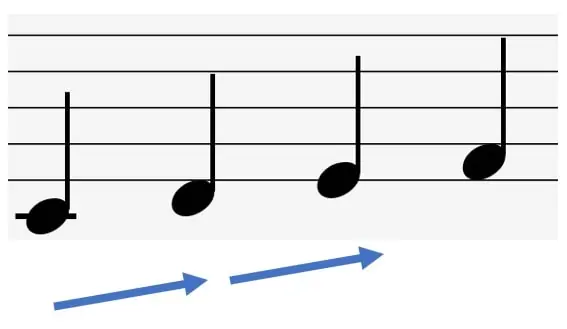

主にルート音の高さを意識すべき場面はルート音が半音もしくは全音でキレイに繋がってるケースです。

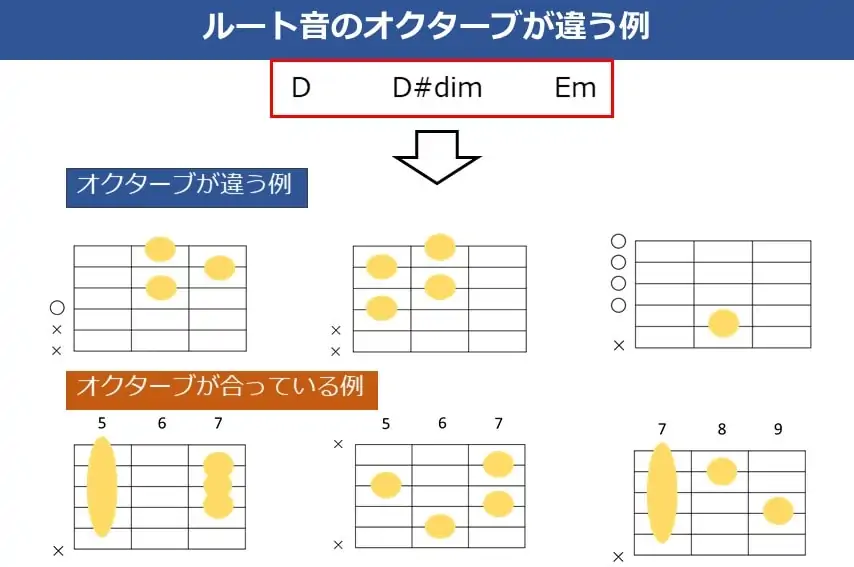

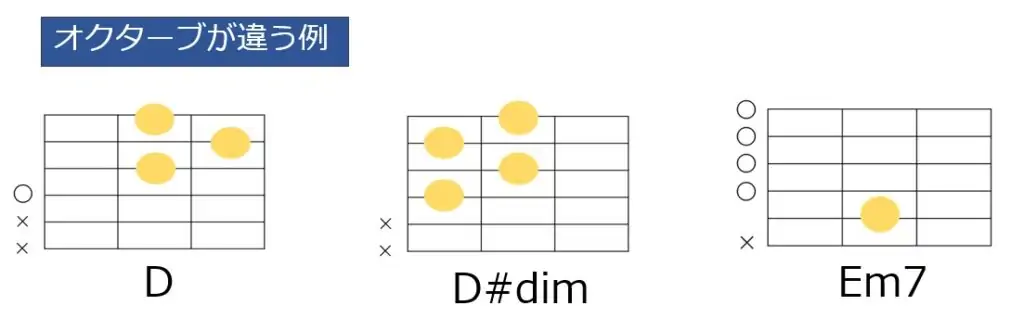

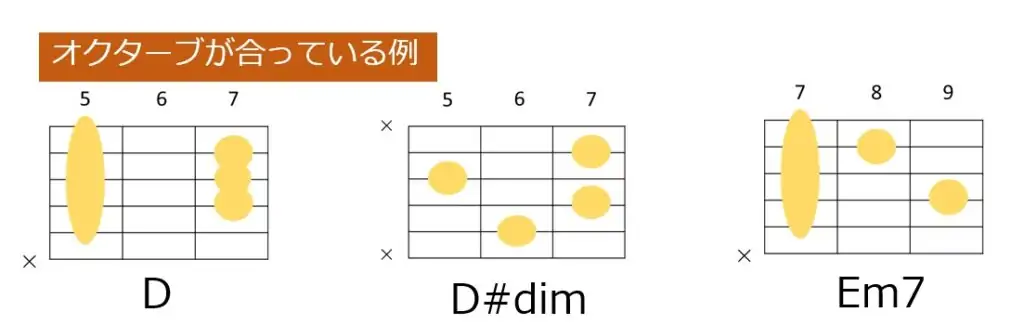

よくあるコード進行例では「D→D#dim→Em7」という、いわゆるパッシングディミニッシュと呼ばれるコード進行があります。

DとEm7の間にD#dimを入れることでルート音が半音上行していく流れができます。

このときにローコードのフォームで構成すると、Em7で急にルート音がオクターブ下になってしまいます。

これをルート音がキレイに半音上行になるようにボイシングを変えると、下記のフォームになります。

音を聴き比べると、ルート音のオクターブが揃っている後者のほうがコードの解決感があって心地いいですよね。

オクターブがあってない例でもコード進行として問題はないですが、音の違いは理解した上でどっちを選ぶか考えるのが重要です。

例えば、星野源さんはパッシングディミニッシュでのルート音は徹底して揃えてますね。

コードを転回してルート音を滑らかにする

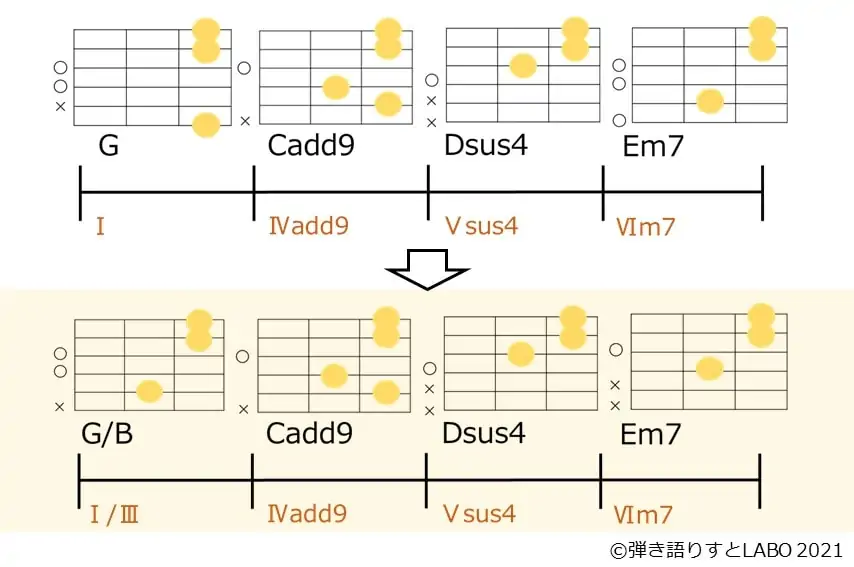

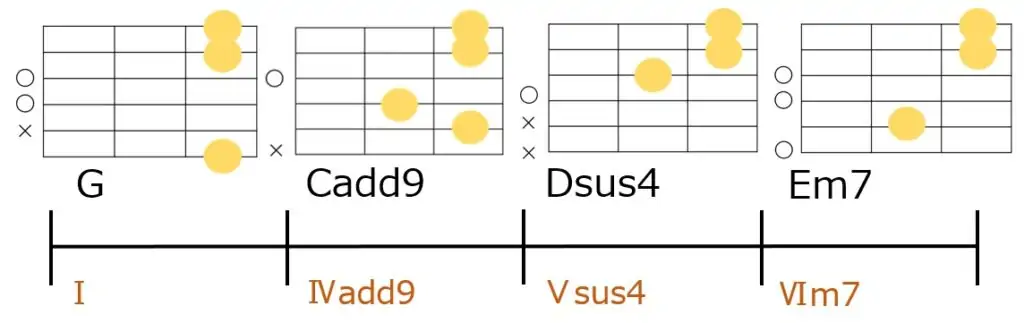

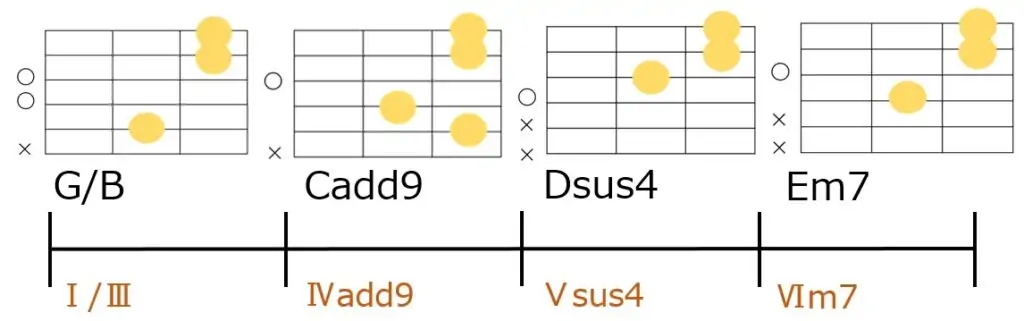

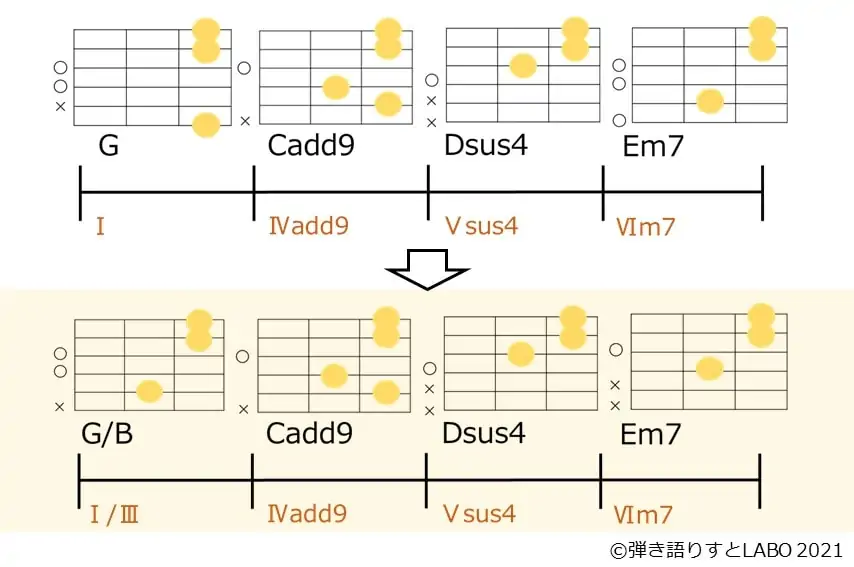

続いてはコードの構成音は変えずにコードを転回させることでルート音を滑らかにする手法です。

上図の題材では冒頭のGを転回してG/Bに変化させています。

GをG/Bに変えることでコード進行のルート音が「B→C→D→E」と階段式で上がっていく流れが作られます。

音の違いを聞き比べてみましょう。

結構雰囲気変わりますよね。G/Bに変えると滑らかな感じが出ます。

また、この紹介例ではEm7のルート音の高さを変えています。Gから始まる前者は6弦ルート。

G/Bから始まる後者は4弦ルートにしています。

これは前段で解説したルート音のオクターブを揃える手法ですね。

しっとりといく場合はルート音の高さは揃えたほうが滑らかなのでEm7を4弦ルートにすると効果的です。

石崎ひゅーいさんがTHE FIRST TAKEで花瓶の花を演奏されてる動画では、上図のコード進行(4カポ)でEm7は4弦ルートを選んでましたね。

花瓶の花(THE FIRST TAKE)/石崎ひゅーい(YouTube)

しっとりといく楽曲だとルート音の高さが大きく変わると、悪目立ちしたりします。

こういった細かいところでの音の配慮が弾き語りだと大きな差になってくるんですよね。

トップノートを滑らかにする

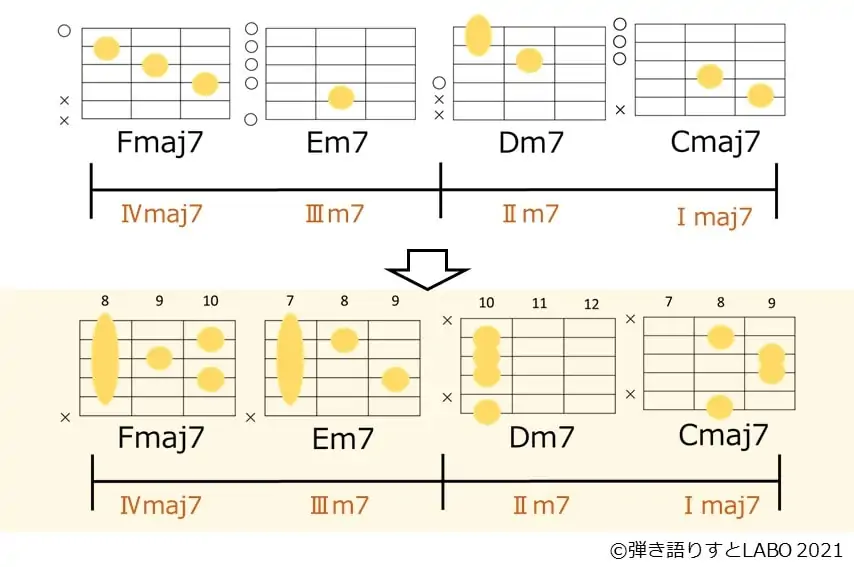

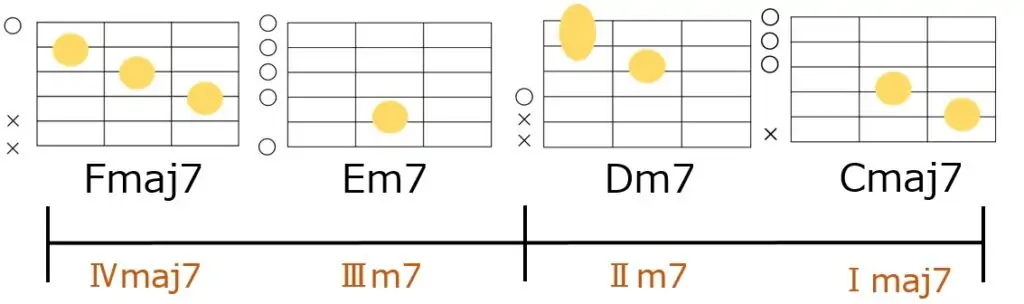

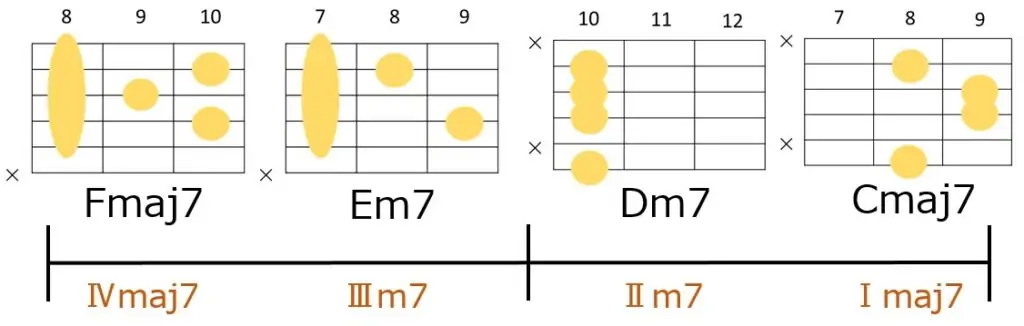

最後はトップノートを滑らかにするボイシングですね。

トップノートの調整も弾き語りでは、ものすごく重要です。

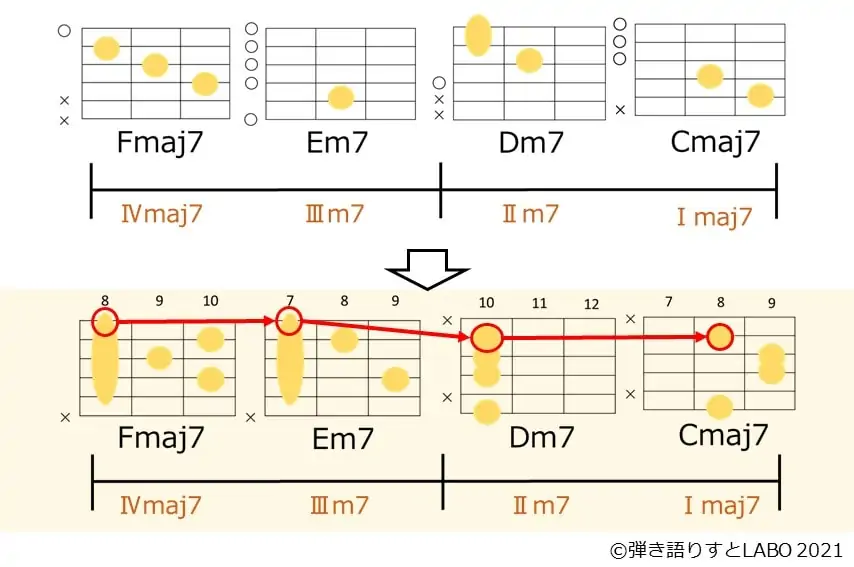

下の例ではハイコードに変えたボイシングのトップノートはキレイに下降するラインが作れています。

ちなみにルート音もローコードはガタガタですが、ボイシングを変えたハイコードではキレイな下降ラインになっています。演奏音で聴き比べてみましょう。

大分、印象変わりますよね。

ハイコードで構成された音声はコードがキレイに下降しているので滑らかで聴きやすいです。

特にシティポップなどの循環コードをひたすらループする楽曲だと、こういったボイシングの選択が伴奏のクオリティを決定づける要因となるので気を付けましょう。

ちなみにハイコードはルート音やトップノートの調整がしやすいのでボイシングでは重宝します。

バレーコードが増えて苦手意識が強いと思いますが、やはり必要なので徐々に慣れていきましょう。

ボイシング まとめ

- ボイシングとはコードの配置や音の間隔を決めること

- 弾き語りにおいてはボイシングのセンスが伴奏のクオリティを決める大きな要因となる

- まずはルート音とトップノートを意識してみよう

ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

ボイシングについての解説でした!

ギター弾き語りにおいてはめちゃくちゃ大事な要素です。

しかし、その割には軽視されがちなんですよね…。悲しい。

なお、ボイシングの勉強をするにはプロアーティスト本人が監修しているギタースコアを買って完コピするのが有効です。

僕のおすすめは秦基博さんの「evergreen」ですね。

ちなみに秦さん本人もデビュー初期はあまり意識してなかったけど、弾き語りツアーをやるようになってからはものすごく考えるようになったとインタビューで仰ってました。

第1章 音や楽譜の読み方を覚えよう

第2章 キーやスケールを理解しよう

第3章 コード進行のバリエーション

第4章 ノンダイアトニックコードの導入

第5章 応用的な音楽理論の活用

音楽理論に関するコラム

よく読まれている記事

初心者が覚えるべき ギターコード 10個を練習用の譜例付きで解説

男性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。音域チェックできる音源付き

コンデンサーマイク おすすめランキングベスト10【2024年版】 〜プロアーティスト使用マイクも紹介〜

初心者向けアコースティックギター おすすめ6選。購入するギターの選び方を107名のアンケート調査付きで解説

ギターのストロークパターンを練習しよう。弾き語りでよく使う譜例 10パターンで解説

ギターのカポタストでキー変更するための上げ方、下げ方を役立つ早見表と合わせて解説

SYNCROOM(シンクルーム)の使い方、設定、遅延対策を解説。無料で自宅セッションを楽しもう!

ギター初心者も弾ける簡単な曲 おすすめ50選。練習時のポイント解説付き

アコギ メーカー11社を解説。ブランドごとの特徴やおすすめのギターを紹介

Bmコード(ビーマイナー)の押さえ方。ギターでキレイに鳴らすためのコツや良く使うコードフォームを解説