ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

知っておくと耳コピのとき便利だよ

本記事はダイアトニックコードにおける主要三和音の解説です。

ダイアトニックコードが分からないという方は下記の記事を先に参照ください。

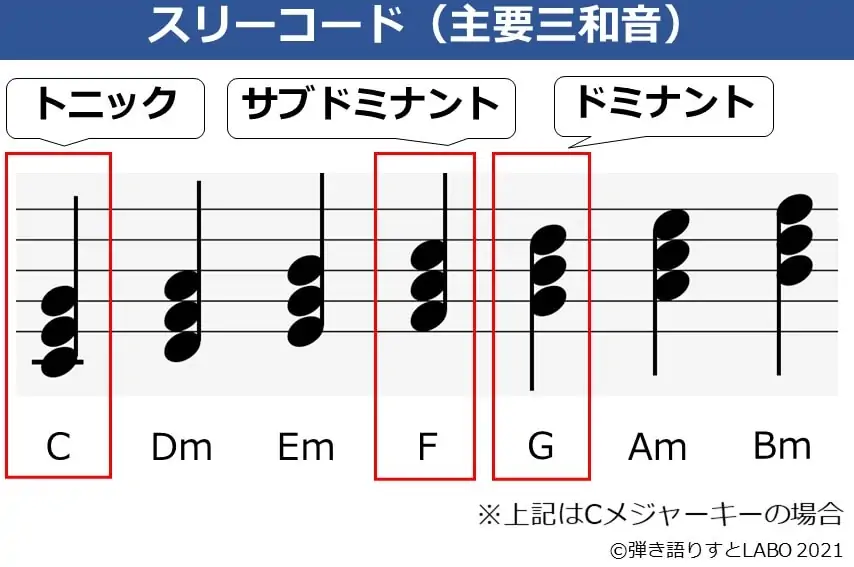

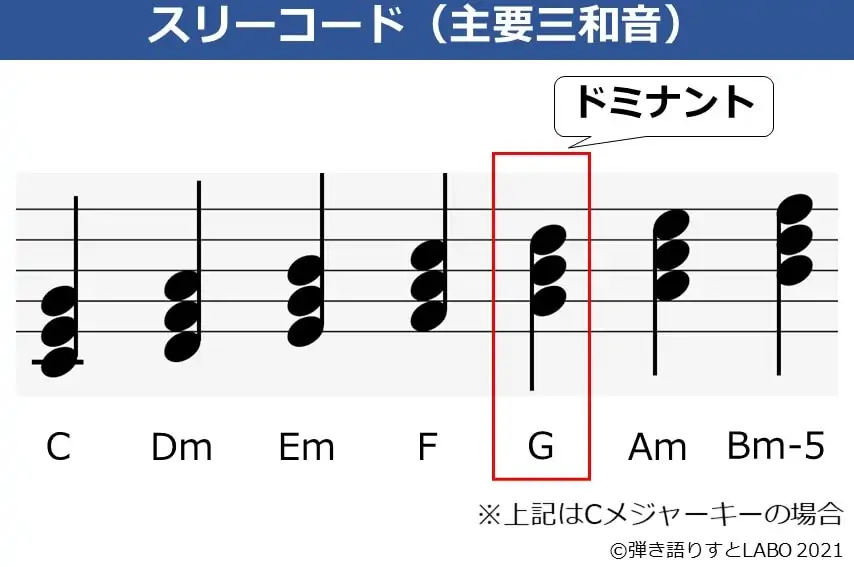

スリーコード(主要三和音)とは

スリーコード(主要三和音)とはダイアトニックコードの中で主要となる3つのコードのこと。

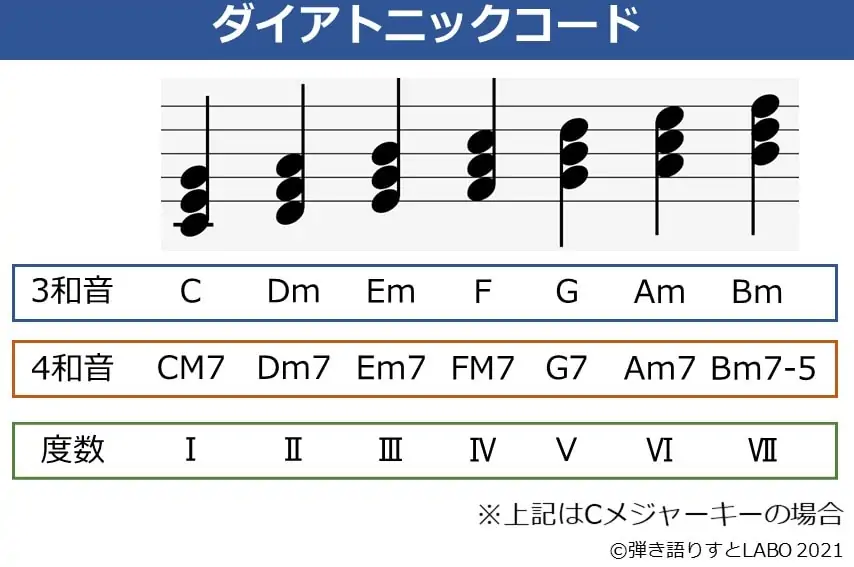

ダイアトニックコードとは、メジャースケールを基に作られた7つ和音のことです。

その中でも主要となるスリーコードにはそれぞれ名前がついているわけですね。

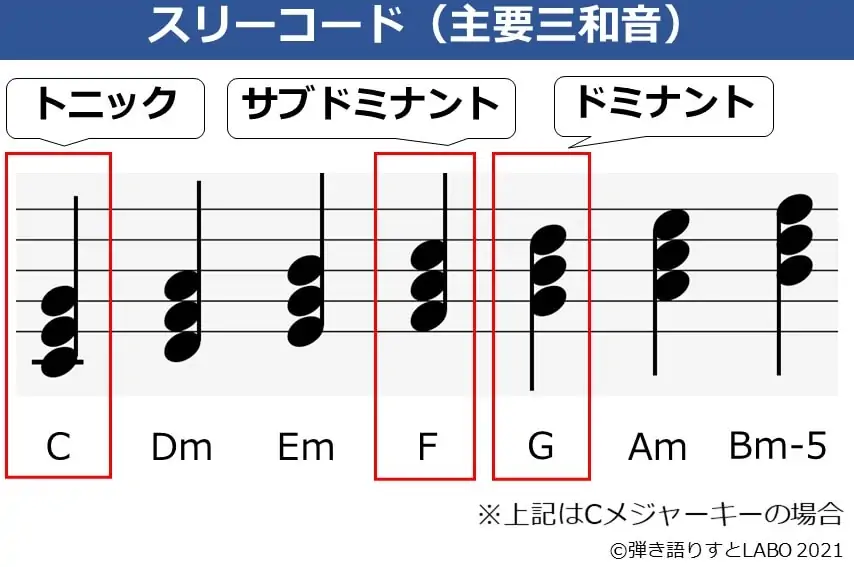

スリーコードの名称と特徴

| 度数 | 名称 | 特徴 |

| Ⅰ(C) | トニック | 安定して落ち着いた響き |

| Ⅳ(F) | サブドミナント | やや不安定な響き |

| Ⅴ(G) | ドミナント | 不安定な響きでトニックに行きたがる |

このスリーコードだけで作られた名曲というのは、洋楽中心に結構多いです。

また、色んなコードが使われた曲をスリーコードだけで演奏することも可能だったりします。

たけしゃん

たけしゃん

そんなわけで、作曲をやってみたいという人に最初はスリーコードだけで曲を作ってみてもらう…というのはよくある手法ですね。

次章ではもう少し、スリーコードのそれぞれの特徴を解説していきます。

スリーコードの目次

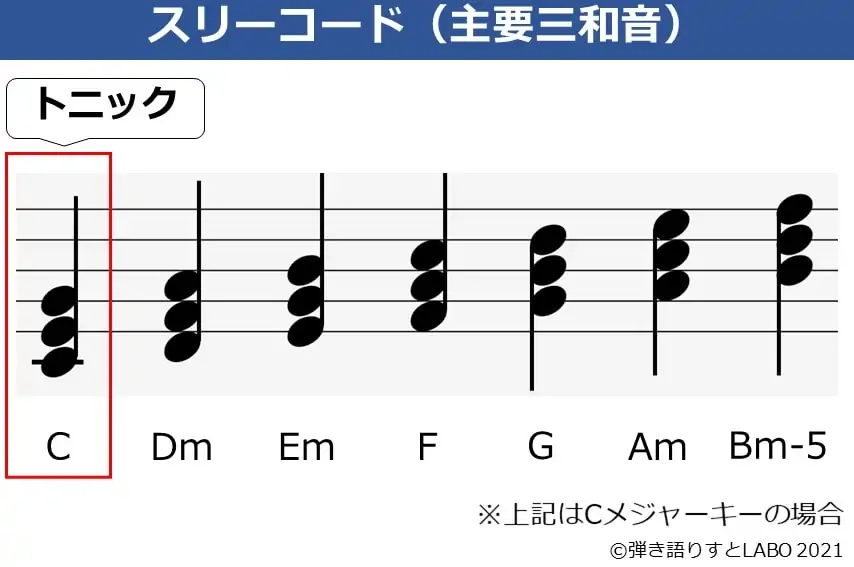

トニック(Ⅰ)

スリーコードの中でも登場頻度が高いトニック。

ダイアトニックコードのⅠ度の音を指しており、安定した安心感のある音が鳴ります。

トニックは曲の始まり、曲の終わりに使われることが多いです。

また、Aメロやサビの始まりでも良く使われる主要コードで曲の柱になる和音ですね。

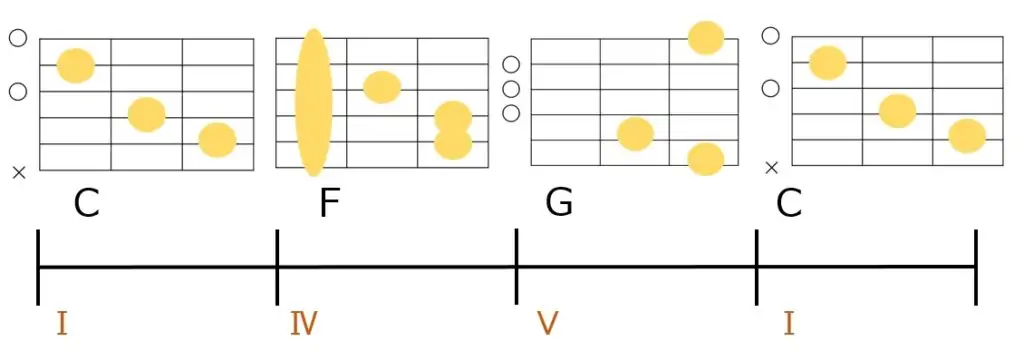

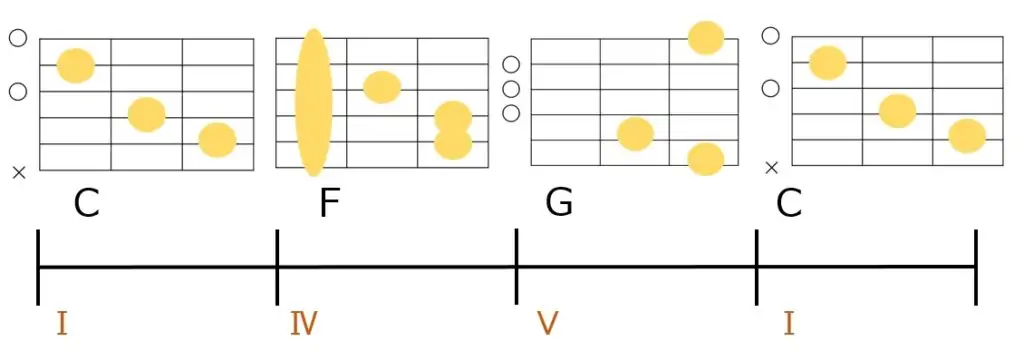

演奏例(C→F→G→C)

鼻歌などでメロディーを作っていると、大抵はトニックに始まり、トニックで終わる曲ができます。

そのため、あえてトニックで始まらない、トニックで終わらせないといった手法も良く使われます。

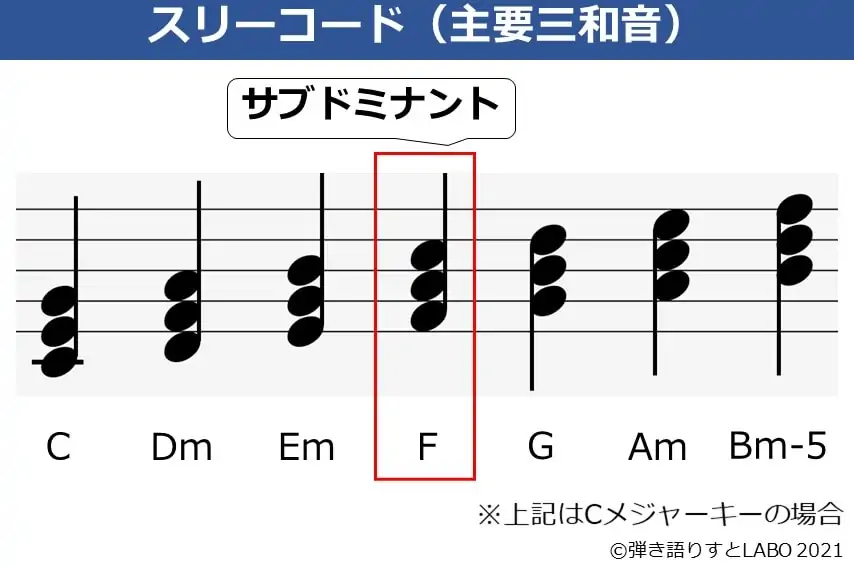

サブドミナント(Ⅳ)

サブドミナントはやや不安定な感じの響きを出す主要和音です。

メロウな雰囲気や哀愁漂う楽曲ではAメロやサビの始まりがトニックではなく、サブドミナントだったりする場合が多いですね。

また、Aメロがトニックでスタートして、Bメロでサブドミナントでスタート、サビはまたトニックスタート…という流れは定番ですね。

トニックが直球だとすると、サブドミナントはカーブ的なもので楽曲に変化を付けてくれるコードです。

ドミナント(Ⅴ)

ドミナントは不安定な響きを奏でるコードです。

その不安定さから安定したコードであるトニックに進みたがる傾向があり、ドミナント→トニックという流れをドミナントモーションと呼びます(CキーならG→C)。

曲中では、トニックへのつなぎとして登場することが多いです。

特にBメロの最後がドミナントでサビの始まりがトニックというドミナントモーションは非常に多いです。

なので耳コピしていて、曲のキーが分からないときはまずはドミナントモーションを探す…というのは有効な手段です。

また、セッションなどで終わるタイミングがよくわからなくなるとドミナントモーションで終わっとけば間違いないので、Ⅴ→Ⅰの雰囲気を理解しておくことは重要です。

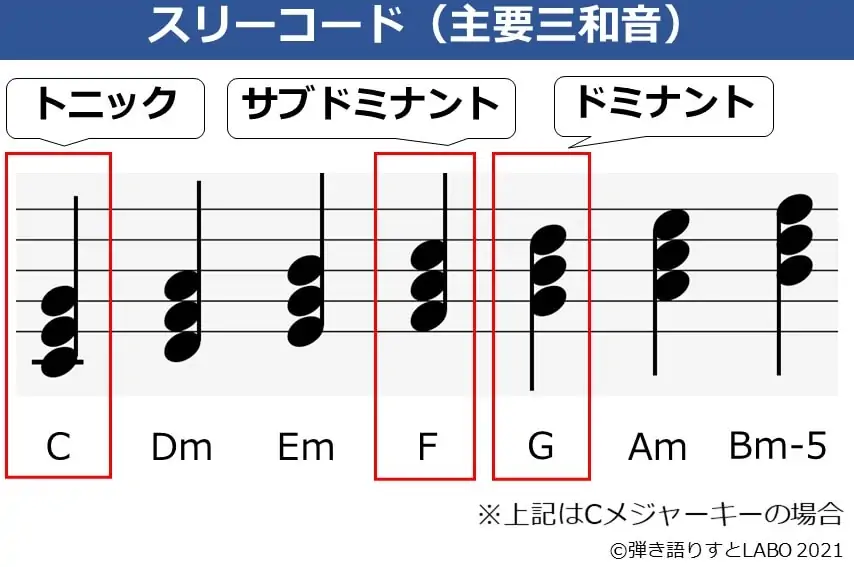

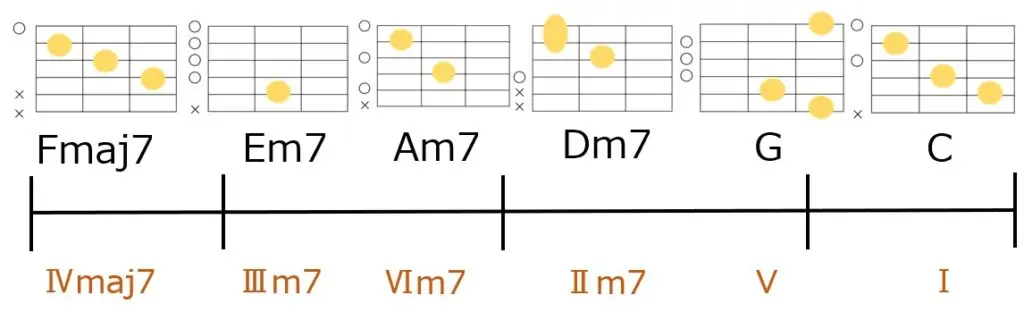

キー別のスリーコード一覧表(4和音)

上図はメジャーキーのダイアトニックコード一覧ですが、スリーコードを赤枠で囲ってあります。

この一覧表が役に立つのは曲を耳コピするときです。

コードの耳コピは全部の音を正確に聴き取るわけではなく、実際は曲のキーを突き止めて後は推測がメインです。

たけしゃん

たけしゃん

そして、コードを推測するためには曲のキーを確定させる必要があり、キーを確定させる際に調べるのがスリーコードなわけです。

具体的にはドミナント→トニックのドミナントモーションを見つけて、一覧表のドミナントと一致したところがその曲のキーです。

キーが確定すれば、曲中の大半のコードがダイアトニックコードなので一覧表を見ながら推測することが可能になります。

正直、作曲ではいちいち、スリーコードをどうこう考えることってないかなと思うので、主に役に立つのは耳コピのときですね。

慣れてくればパッとコードが出てきますが、最初は一覧表などを手に探り当てていくのがいいです。

スリーコード まとめ

- スリーコードとはダイアトニックコードのⅠ・Ⅳ・Ⅴのコード

- スリーコードとはトニック、サブドミナント、ドミナントの3つのこと

- スリーコードは耳コピに使える。作曲や演奏であれこれ考えることは実際ほとんどない

ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

ただ、知らないと音楽理論勉強するときに不便だから知ってた方がいいよ

スリーコード(主要三和音)の解説でした。

直接的に役立つ知識というよりは、音楽理論を勉強するのに便宜上知っておいた方が用語って感じです。

既に楽器演奏している人は当たり前のように弾いてるコードたちですしね。

また、スリーコードを利用して耳コピを何曲かやってみるとコード進行の響きが感覚的に理解できるようになります。

この感覚的な理解は演奏する上でも作曲する上でも、ものすごく大事なのでスリーコードを利用した耳コピはぜひチャレンジしてみてほしいです。

第1章 音や楽譜の読み方を覚えよう

第2章 キーやスケールを理解しよう

第3章 コード進行のバリエーション

第4章 ノンダイアトニックコードの導入

第5章 応用的な音楽理論の活用

音楽理論に関するコラム

よく読まれている記事

初心者が覚えるべき ギターコード 10個を練習用の譜例付きで解説

男性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。音域チェックできる音源付き

コンデンサーマイク おすすめランキングベスト10【2024年版】 〜プロアーティスト使用マイクも紹介〜

初心者向けアコースティックギター おすすめ6選。購入するギターの選び方を107名のアンケート調査付きで解説

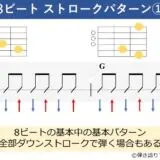

ギターのストロークパターンを練習しよう。弾き語りでよく使う譜例 10パターンで解説

ギターのカポタストでキー変更するための上げ方、下げ方を役立つ早見表と合わせて解説

SYNCROOM(シンクルーム)の使い方、設定、遅延対策を解説。無料で自宅セッションを楽しもう!

ギター初心者も弾ける簡単な曲 おすすめ50選。練習時のポイント解説付き

アコギ メーカー11社を解説。ブランドごとの特徴やおすすめのギターを紹介

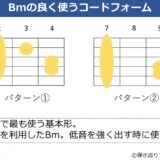

Bmコード(ビーマイナー)の押さえ方。ギターでキレイに鳴らすためのコツや良く使うコードフォームを解説