ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

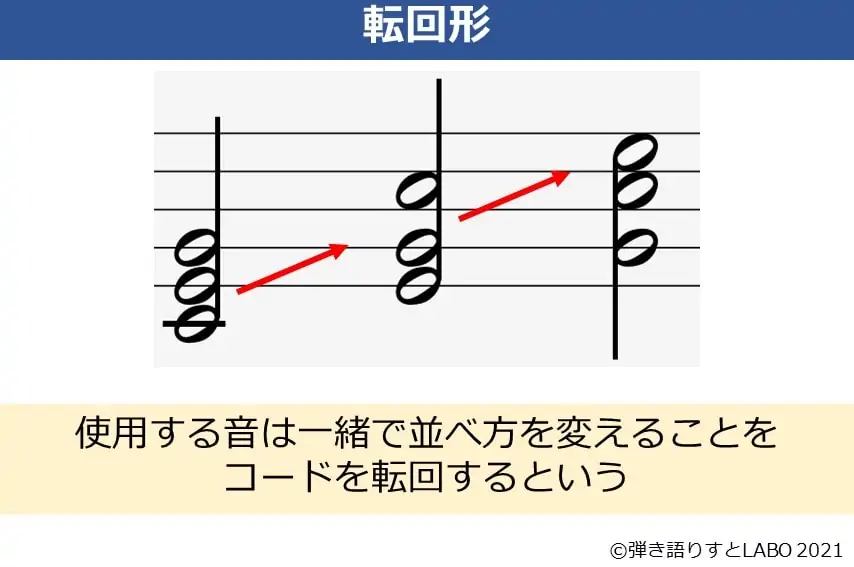

転回形とは

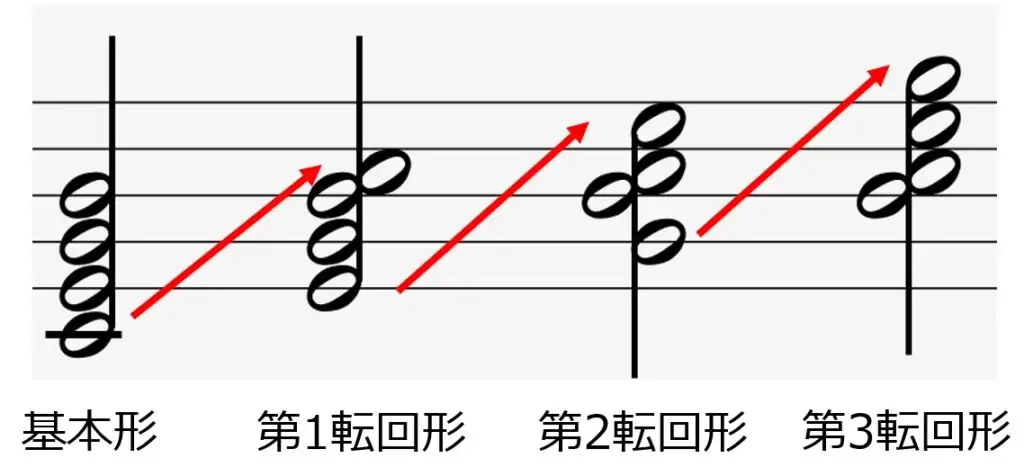

転回形とは構成音は一緒で音の並べ方を変えたコードを指します。

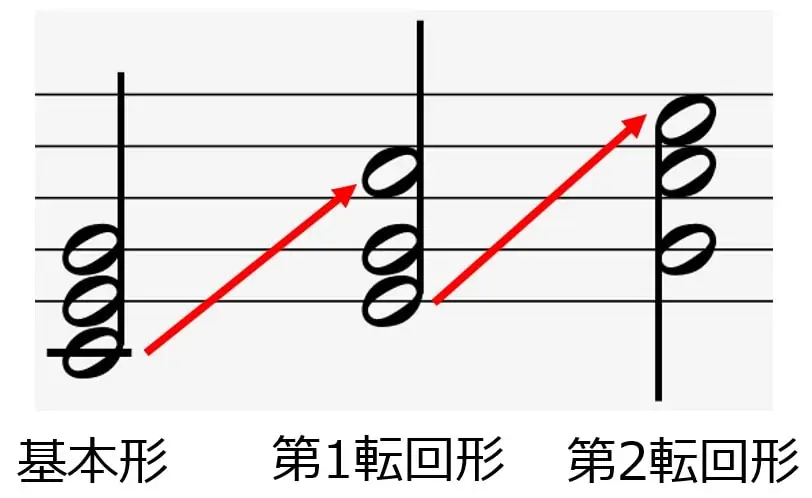

転回形は下の音を上に持ってくる流れで第1転回形、第2転回形と名前が付けられます。

3和音であれば構成音が3つなので、第2転回形まで。

4和音であれば構成音が4つなので、第3転回形まで作れます。

つまりは何の音がルート音(最低音)になっているか?が基準となっています。

最低音と転回形の関係を表にすると以下の通りになります。

| 名称 | 最低音 |

| 基本形 | 1度(ド) |

| 第1転回形 | 3度(ミ) |

| 第2転回形 | 5度(ソ) |

| 第3転回形 | 7度(シ) |

仕組みは割とシンプルですよね。転回形は何か?というとこれだけの話なんです。

続いては転回形とごっちゃになりやすい、「分数コード」「ボイシング」との違いを解説していきます。

転回形と分数コード

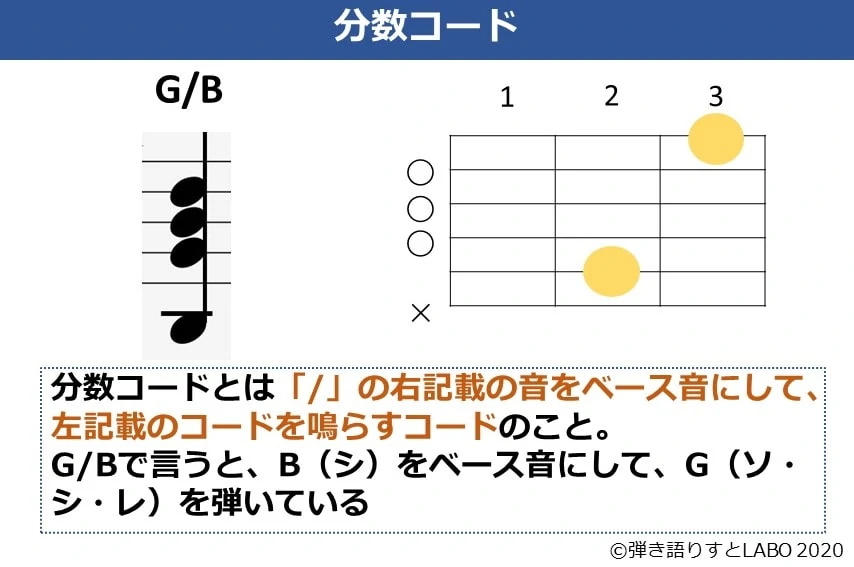

分数コードとは/(スラッシュ)を使って、右側にベース音を指定するコードのことです。

別名でオンコードやスラッシュコードとも呼ばれます。

そして、転回形というのは分数コードの一種なんですね。

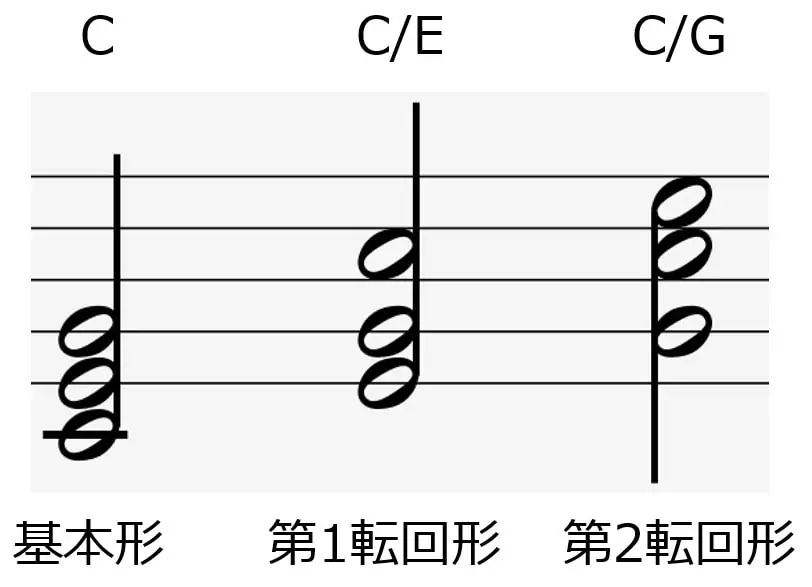

先ほど、例に出したCの転回形についても、全部分数コードで表記可能です。

※転回形の考え方だと上記3つは全てCになる

ポップスにおいては転回形がどうこうと考えるより、分数コードで表記されていることが大半です。

たけしゃん

たけしゃん

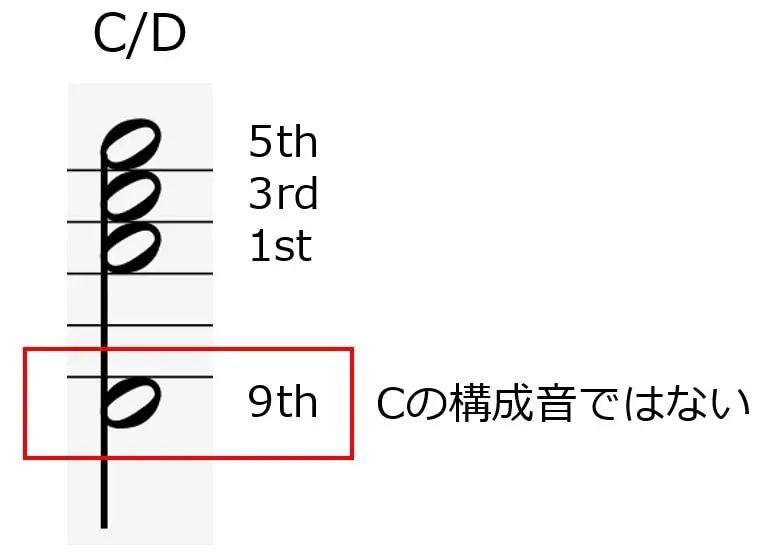

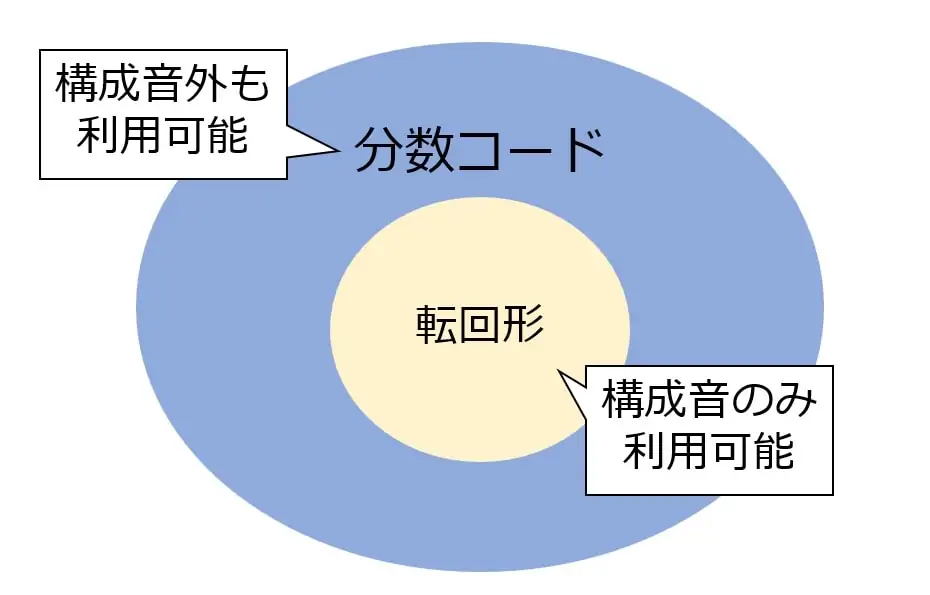

また、分数コードは転回形よりも広義で使われます。

転回形はあくまで構成音の中でグルグル回してるだけですが、分数コードの場合はルート音に構成音以外を指定できます。

例えば、「C/D」という分数コードですが、Dは9thなのでCの構成音ではありません。

そのため、C/DはCの転回形ではありません。

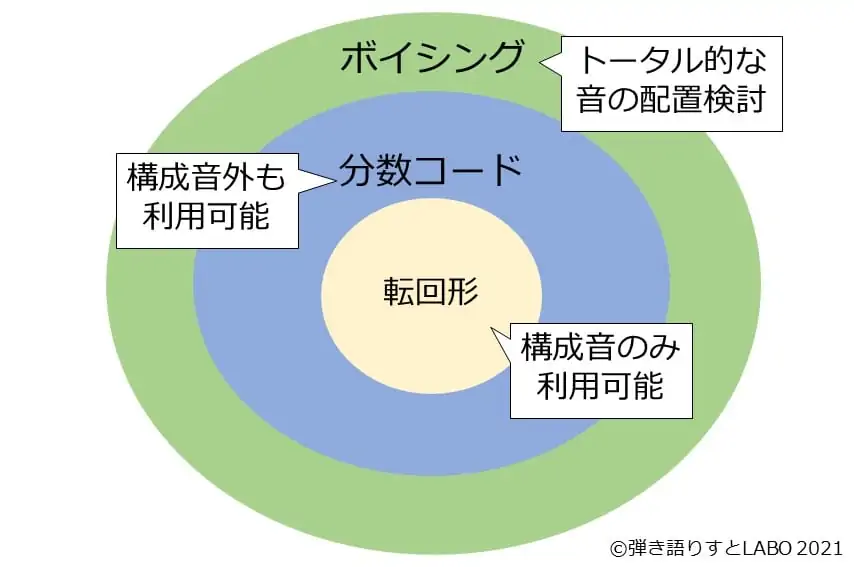

このように分数コードは転回形よりも範囲が広く、転回形は分数コードの一部という解釈が成立します。

ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

転回形とボイシング

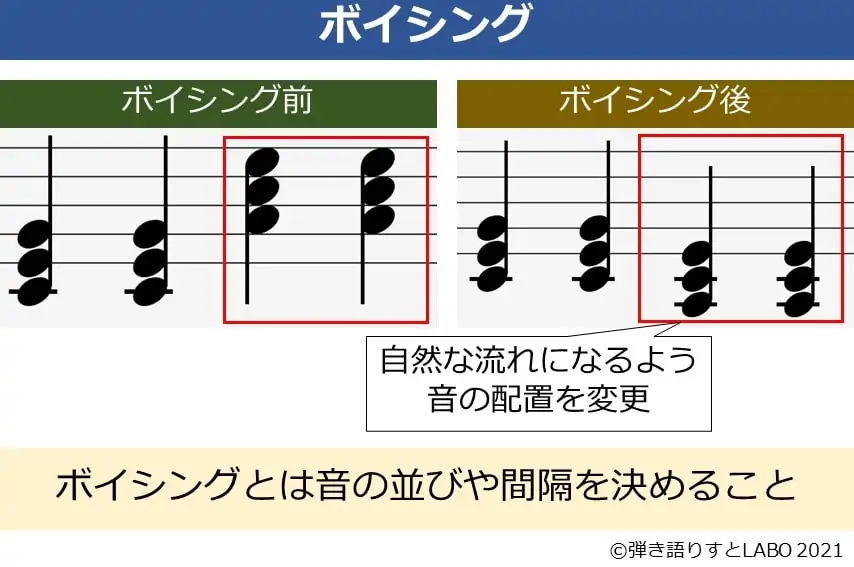

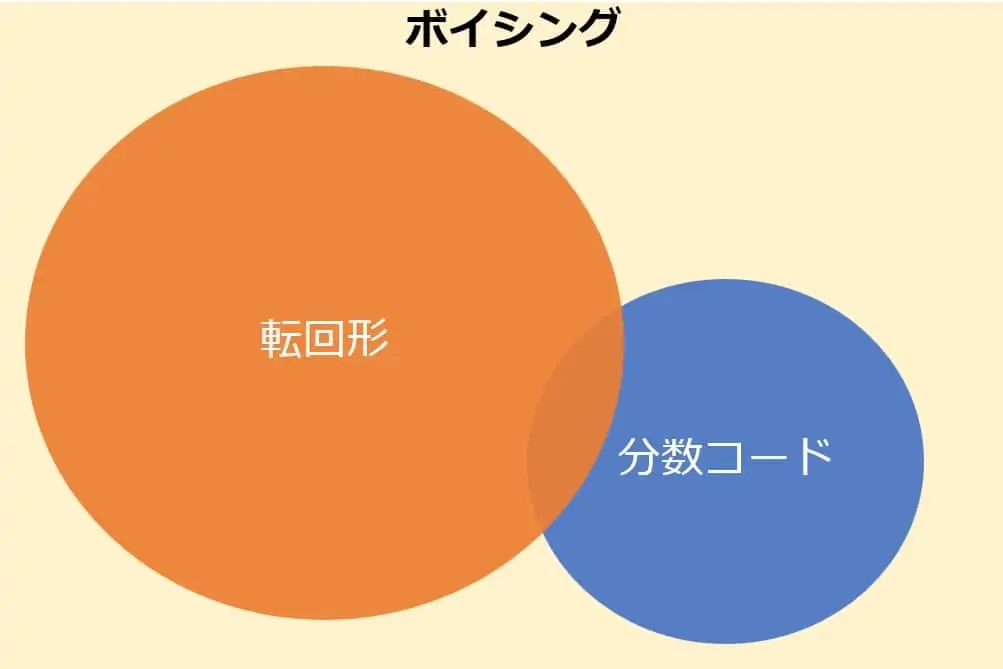

転回形とごっちゃになる、もう一つの用語がボイシングです。

ボイシングは音の並びや間隔を決めることを指します。また、複数楽器編成の場合はどの楽器がどの音を鳴らすかを決めることも含まれます。

なので、転回形はボイシングの選択肢の1つです。

ボイシングはありとあらゆる和音の配置選択を指すので、分数コードもボイシングの選択肢の1つとなります。

ボイシングにしろ、分数コードにしろ転回形も一部を担っているため、ごっちゃになっちゃうのもわかりますね。

以上で転回形の説明自体は終わりです。

ここまで読んでみて、ギターを弾いてる人は「転回形って、結局よくわからない」と感じた人も多いはず。

それもそのはずで、転回形って音楽理論的な話だとピアノの観点で説明されていて、ギター弾きからすると「??」となることが多いんですよね。

そんなわけで、次章ではギター弾きの観点から見た転回形について活用方法も含めて説明していきます。

ギターにおける転回形

まず、最初に認識しておくと良いのはギタリストの言う転回形はボイシングに限りなく近いということです。

これはギターという楽器の特性上、ピアノみたいに構成音の配置を任意に変えることが難しいからです。

※ギターは片手、ピアノは両手で音を抑えるので自由度が違う

ギターにおいては左手で抑えられる音の構成に大分縛りがあります。

転回形とは?ボイシングとは?とか細かく定義したところで、その通りに実演しないため意味がないんですよね。

なので、ギタリストが使い分けてる定義やイメージは大体こんな感じだと思います。

| 分数コード | 特定の音をルートに指定したコード |

| 転回形 | 構成音の並びが異なるフォーム全般。ルートが省略されるケースも多い |

ギターでいう転回形は指板上で可能な範囲では構成音の並べ方は自由ですし、構成音自体が省略されてるケースも多いです。

特にバンドやユニットだと他の楽器がコードやルート音を弾いてくれるので、コード音全部を鳴らす必要はないんですよね。

そんなわけで、ギタリストにおける転回形では構成音の並びよりは、どの音をどの高さで鳴らすか?のほうが焦点になります。このへんはほんとに奥が深いです。

たけしゃん

たけしゃん

シンガーソングライターにおける転回形の活用

さて、本サイトの主軸になる弾き語りにおいての転回形についてです。

まず、結論から言うと弾き語りしている分にはギタリストで言うところの転回形はほとんど必要ありません。

5弦・6弦ルートのコードフォームを数種類ずつ押さえておくのと、主要な分数コードを押さえておけば、基本的に演奏で困ることはありません。

ギター弾き語りのシンガーソングライターで転回形が必要となるのは、主にアコギ 2本構成の伴奏を作るときです。

弾き語り系アーティストのカバー動画では定番のアコギ2本構成ですが、役割的には下記のように分かれます。

| アコギ 1 | バッキングギター。コード弾きを担当 |

| アコギ 2 | リードギター。メロディーやフレーズ、装飾音を担当 |

アコギ 1は弾き語りの延長線上ですが、アコギ 2のアレンジで転回形の引き出しがめちゃくちゃ重要になってきます。

というのも、アコギ 2がアコギ 1と同じ音程や音の並びで弾いてしまうと2本の意味がないからです。

アコギ 2では主にミドル~ハイフレットの転回形を活用して、音の高さと配置の両面でアコギ 1との違いを作る必要があります。

たけしゃん

たけしゃん

次章では転回形の定番フォームやサンプル音源をいくつか見ていきましょう。

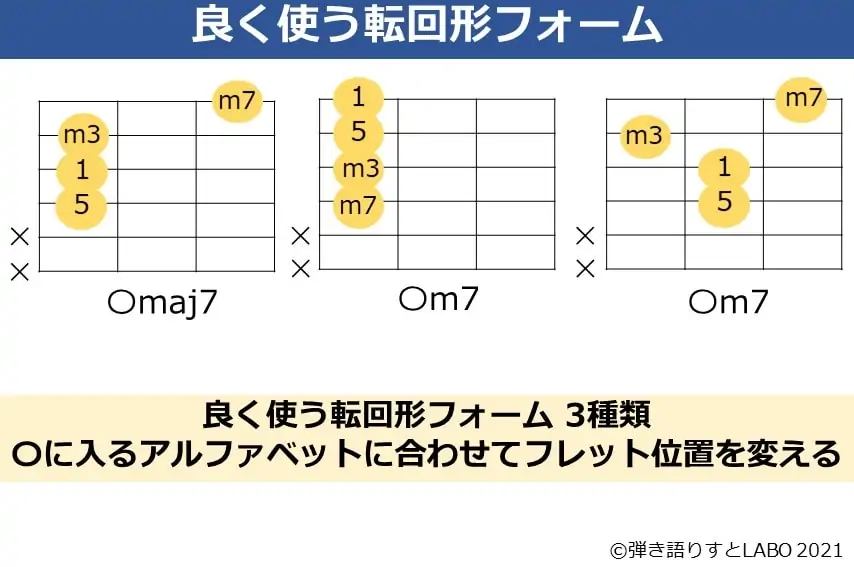

定番の転回形フォーム

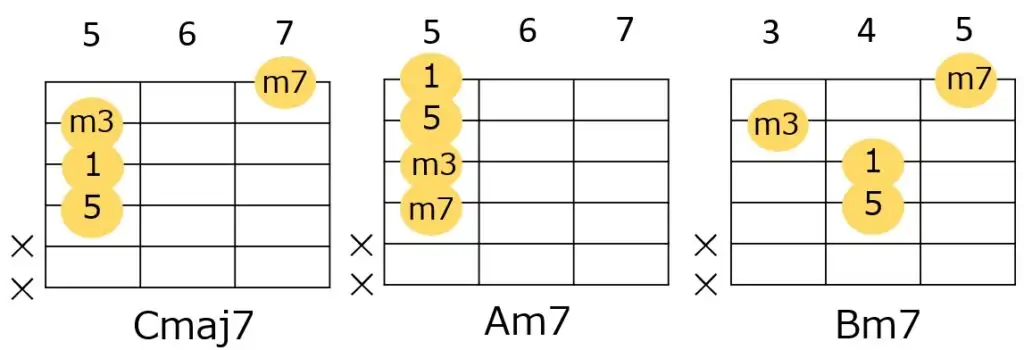

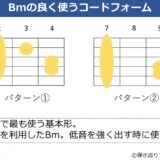

転回形のフォームはたくさんありますが、比較的良く使うのは上記3種類。

上記の形をコードに合わせて平行移動させます。ギター弾き語りでよくあるGメジャーキーで使うコードは下記の位置ですね。

アコギ2本でストロークに被せてアルペジオを弾くにしても、普通のフォームと転回形で大分印象が変わります。

普通のフォーム

転回形

普通のフォームだとストロークとアルペジオの音の高さが一緒なので、悪くはないものの地味な感じ。

対して、転回形の場合はアルペジオの音が高いのでストロークとの分離が良く、切ない感じも色濃く出てます。

もう1パターン、音源を聞いてみましょう。

下の音源は僕が以前にアコギ2本構成で作ったものです。

1本目はローコードのストロークで2本目は転回形のコードで装飾音を鳴らす作りになってます。

nana-music.com2本目のアコギはシンプルなアルペジオや白玉でジャラーンと鳴らしてるだけですが、1本目とは音域が違うので効果的に入ってますよね。

こういったシンプルなアコースティック伴奏を作るのに転回形の引き出しって欠かせないんですよね。

また、こういったアコギ 2本構成の伴奏を作れると1本構成よりはウケがいいので、YouTube・nana・TikTokなどでの活動においてはかなり重要なスキルになってきてます。

たけしゃん

たけしゃん

転回形について まとめ

- 転回形とは構成音は変えずに音の並びを変えたコード

- 転回形は分数コードの一部で、ポップスでは分数コードで丸めて表記されていることが大半

- ギタリストが言う転回形は音楽理論で言われてるものより広義でボイシングに近い

ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

転回形についての解説でした!

ギター弾き語りだと不要な知識と思われがちですが、最近はシンガーソングライターにもかなり重要な知識だと思うので理解していきたいところですね。

色んな転回形やボイシングを勉強するときにおすすめなのが、山口和也さんの「ギター・コード・ボイシング完全攻略!」です。

1弦~6弦からすべてのルート位置でのフォームが記載されてます。

ある程度、音楽理論がわかってないと理解できない内容ですが、転回形のバリエーションを増やしたい人には良いですよ。僕も読んでます。

第1章 音や楽譜の読み方を覚えよう

第2章 キーやスケールを理解しよう

第3章 コード進行のバリエーション

第4章 ノンダイアトニックコードの導入

第5章 応用的な音楽理論の活用

音楽理論に関するコラム

よく読まれている記事

初心者が覚えるべき ギターコード 10個を練習用の譜例付きで解説

男性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。音域チェックできる音源付き

コンデンサーマイク おすすめランキングベスト10【2024年版】 〜プロアーティスト使用マイクも紹介〜

初心者向けアコースティックギター おすすめ6選。購入するギターの選び方を107名のアンケート調査付きで解説

ギターのストロークパターンを練習しよう。弾き語りでよく使う譜例 10パターンで解説

ギターのカポタストでキー変更するための上げ方、下げ方を役立つ早見表と合わせて解説

SYNCROOM(シンクルーム)の使い方、設定、遅延対策を解説。無料で自宅セッションを楽しもう!

ギター初心者も弾ける簡単な曲 おすすめ50選。練習時のポイント解説付き

アコギ メーカー11社を解説。ブランドごとの特徴やおすすめのギターを紹介

Bmコード(ビーマイナー)の押さえ方。ギターでキレイに鳴らすためのコツや良く使うコードフォームを解説