ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

本記事ではギター弾き語りの録音方法、使用する機材について解説していきます。

僕自身も歌とアコギでYouTubeに動画を投稿しています。

こういった動画の音声をどうやって録っているのかを本記事では詳しく解説していきます。

なお、本記事では音録りの話だけで動画制作の話は触れません。

動画制作の手順やソフトの使い方は「カバー動画制作講座」を参照ください。

気になるところへ読み飛ばす

読みたい場所をクリック!

弾き語りのレコーディング方法

| 録音方法 | 概要 |

| 一発録り | ボーカル・ギターを同時に録音 マイクは1本もしくは2本使用 |

| 別録り | ギターを録ったあとにボーカルを録音 マイクは1本で問題なし |

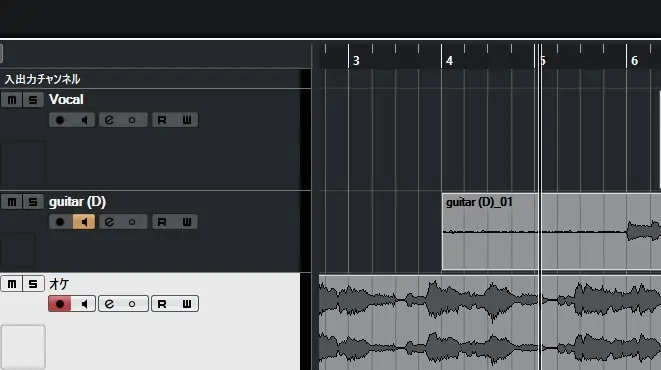

弾き語りのレコーディング方法は一発録りと別録りに分かれます。

YouTubeなどのカバー動画では別録りが主流です。

別録りのほうが音の調整もしやすく、部分的に録りなおせるのでクオリティは高めやすいですからね。

一方で別録りは覚えることがそれなりにたくさんあり、一発録りより手間がかかります。

また、一発録りに比べてリズムなど細かいところを正確にやらないと歌とギターが合わなくてグダグダになります。

そんなわけでラフに録るなら、一発録りのほうが断然楽です。

たけしゃん

たけしゃん

ベストなのは状況に応じて使い分けることですね。

ライブ音源では一発録り、作品として制作する場合は別録りにするのが良いです。

本記事ではそれぞれの録り方について、細かく解説していきます。

弾き語りレコーディングで必要な機材

| アイテム | 予算 | 備考 |

外部マイク | 5,000円~ | USBマイクより XLRマイク推奨 |

オーディオ インターフェイス | 5,000円~ | Androidは厳しい |

マイクケーブル | 1,000円~ | とくになし |

マイクスタンド | 2,000円~ | マイクアームも含む |

ポップガード | 1,000円~ | なくても良いが あったほうが良い |

ヘッドホン | 4,000円~ | 密閉型を選ぶべし |

弾き語りレコーディングで必要なアイテムは以上の6点です。

ライブ配信をやる人はレコーディング・配信を兼用できるアイテムを選ぶことがポイントですね。

それぞれのアイテムで選ぶポイント、おすすめ製品を解説していきます。

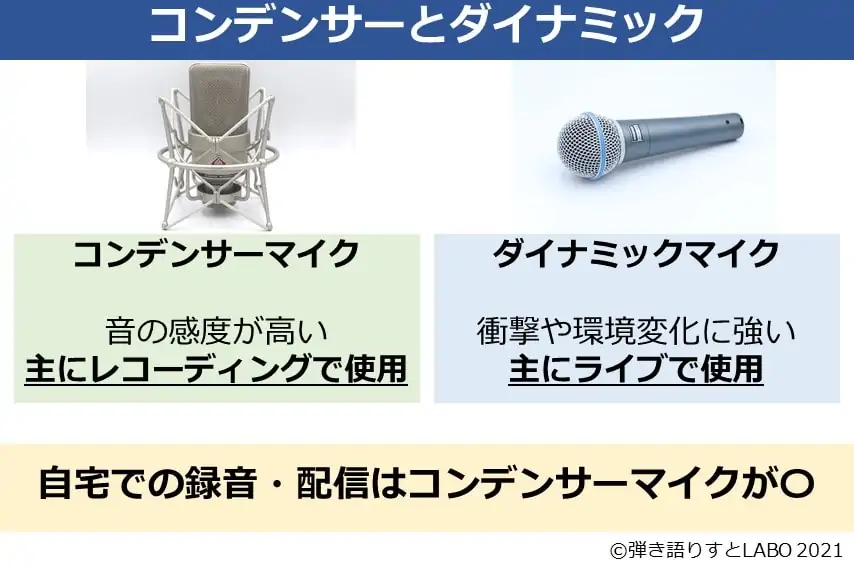

マイク

まずはマイクですね。

レコーディングで使う場合は音が鮮明に録れるコンデンサーマイクがおすすめです。

ライブハウスやスタジオでも使いたい人はダイナミックマイクも検討しましょう。

購入する本数ですが、別録りする人は1本で大丈夫です。

アコギを録音した後に同じマイクでボーカルを録音しましょう。

弾き語りを一発録りする人はできれば、ボーカル用・アコギ用で2本用意しましょう。

マイク1本でボーカル・アコギを同時に録ることも可能ですが、2本に比べると音が被ってぼやけます。

たけしゃん

たけしゃん

なお、アコギの録音はできるだけマイク録りをおすすめします。

エレアコだとピックアップを使って録音することも可能ですが、マイクと比べて大分劣ります。

ライブではピックアップが便利ですが、レコーディングではマイクで録ったほうが断然よいです。

おすすめの製品は低価格ならマランツプロ MPM-1000、中価格帯ならaudio technica AT4040です。

MPM-1000 |  AT4040 | |

| 指向性 | カーディオイド | カーディオイド |

| 本体機能 | なし | ローカット、PAD |

| 音質 | フラットで普通 | フラットで万能 |

| サイズ感 | 標準的 | 標準的 |

| 実売価格 | 6,000円程度 | 3.2万円程度 |

マランツプロ MPM-1000

ライトな環境でいくならMPM-1000 2本を買うのが良いですね。

付属品にマイクケーブルがついているので、コスパは非常に良いです。

音質的にも価格の割にはよくできています。

以下はMPM-1000でボーカル、アコギを別録りした動画です。

カバー動画制作やデモ制作であれば、十分なレベルと言えます。

audio technica AT4040

もう少しグレードを上げたい人にはaudio technica AT4040がおすすめです。

フラットな特性で、クリアで聴きやすい音が録れます。

音に物足りなさなどなく、情報量が充実しているのも良いですね。

YouTubeの演奏動画を見ていても、AT4040を使ってる人は多いですね。

ボーカル、アコギの両方と相性が良いので、シンガーソングライターには使いやすいマイクです。

オーディオインターフェイス

続いてはマイクとPC・スマホを接続するのに必要なオーディオインターフェイスです。

弾き語りのレコーディングで使う場合はまず入力端子に注意しましょう。

| XLR | 主にマイクを繋ぐ端子 |

| LINE | ギターなど楽器を繋ぐ端子 |

| コンボジャック | XLR・LINE両対応の端子 |

マイクを使うにはXLRもしくはコンボジャックが必要です。

マイク2本を使うなら、XLRかコンボジャックが2基ついている製品を選びましょう。

また、コンデンサーマイクを使う場合は接続端子がファンタム電源に対応している必要があります。

最近はほとんどの製品がファンタム電源対応ですが、安いものだと非対応もあるので注意しましょう。

オーディオインターフェイスも低価格で手が出しやすいものを2つ紹介します。

M-Track DUO |  UR22C | |

| 入力端子 | コンボジャック×2 | コンボジャック ×2 |

| ファンタム | 〇 | 〇 |

| ループバック | × | 〇 |

| 内蔵エフェクト | × | 〇 |

| 実売価格 | 6,000円程度 | 1.8万円程度 |

ライブ配信もやる人はUR22C、配信はやらない人ならM-Track DUOで大丈夫です。

M-Audio M-Track DUO

非常に安価ながらファンタム対応のコンボジャックが2基搭載のM-Track DUOです。

コンボジャック 2基だと1万円半ばくらいが多いので、6000円程度で買えるのは破格ですね。

音質はそれなりですが、カバー動画の制作などで使うなら問題ないです。

ASIOドライバもついているので、Windowsでも安定して動作するのも大きいですね。

付属でDAWのPro Tools(First M-Audio Edition)がついてくるので、レコーディングにそのまま使えます。

一方でループバック機能やエフェクト機能はありません。

そのため、ライブ配信での自由度は低いです。配信で使う場合はOBS STUDIOなどを利用してカバーしましょう。

Steinberg UR22C

DTM、ライブ配信で人気のSteinberg UR22Cです。

ファンタム電源対応のコンボジャックを2基備えており、弾き語りに使いやすいです。

定番機種だけあって、音質も良好です。

クリアで良い音が録れます。

また、PC・スマホそれぞれに専用アプリが用意されており、エフェクト調整可能です。

この機能はDTMで使うことはほとんどないですが、ライブ配信で重宝します。

UR22Cは弾き語りのライブ配信をやるには一番使い勝手の良い機種だと思います。

DAWは人気のCubase AIが付属しています。

なので、UR22Cを購入すればCubase AIを使って、すぐにでもレコーディングできる環境が整います。

Cubase AIを使ったレコーディング、ミックスについては下記記事を参照してください。

弾き語りでの制作とライブ配信、両方やっていく人にはおすすめの製品です。

特にスマホでのライブ配信においては、使い勝手が一番良い製品ですね。

たけしゃん

たけしゃん

マイクケーブル

マイクとオーディオインターフェイスを接続するマイクケーブル。

使用するのはXLR端子のオス-メスタイプです。

長さは自宅での利用の場合は3mがおすすめです。

| 長さ | 用途 |

| 1m | 短距離の接続に使う |

| 3m | 自宅で使うのにちょうどよい |

| 5m | スタジオなどで使いやすい |

| 7m | 業務用で使うことが多い |

ただし、部屋の都合で演奏場所とPCが離れる場合は5mも検討しましょう。

マイクケーブルは大手メーカーのものであれば、どれも質が良いので問題ないです。

僕のおすすめはaudio technica ATL458Aですね。

音もクリアでスッキリしていて、耐久性も高いです。

ATL458Aで録った動画

価格も手ごろでケーブルも柔らかいので、自宅での使い回しも楽で良いです。

マイクスタンド

マイクを設置するのに必要なマイクスタンド。

自宅での弾き語りレコーディングで使うスタンドは大きく2種類に分かれます。

| 種類 | 概要 |

マイクスタンド | 万能に使えるタイプ 自宅だと場所を取る |

マイクアーム | 机に取り付けるタイプ 省スペースで楽 |

使い勝手が良いのはマイクアームです。

PCデスクに取付できるので、省スペースでレコーディングできます。

一方でボーカル・ギターにそれぞれマイクを設置する場合はギター側はマイクスタンドが望ましいです。

1つの机にマイクアーム2つ設置は厳しいからです。

また、動画制作する場合は撮影においてもマイクスタンドが重宝します。

なので、できればマイクアーム、マイクスタンドを1本ずつ買っておくとよいですね。

マイクアームは低価格で付属品も多い、KTSOULがおすすめです。

マイクスタンドはスタジオなどで定番のKC MBCS02がおすすめです。

安くて頑丈な上に、折りたたんで収納袋に入れて置けるので携帯性にも優れています。

ポップガード

ボーカル録りにおいて、息の音によるノイズ発生を抑制するポップノイズです。

おすすめのポップガードは下の2つです。

| 製品名 |  GRANPRO |  PROSCREEN |

| 材質 | メッシュ | メタル製 |

| 外形 | 8cm | 12cm |

| 取付 | マイク取付式 | クランプ式 |

| ノイズ抑制 | (3.5 / 5.0) | (5 / 5.0) |

| 手軽さ | (4.5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) |

| 総合評価 | (4 / 5.0) | (5 / 5.0) |

| 実売価格 | 約1,800円 | 約6,500円 |

低予算であれば、マイクに直接取り付けるタイプのGRANPROが良いでしょう。

大きいマイクには取付できませんが、大体のマイクで使えます。

ポップノイズの抑制もちゃんとしてくれます。

音への影響を最大限まで押さえたい人はメタル製のPROSCREEN 101がおすすめです。

価格は高いものの、調整部分のグースネックが使いやすくて良好です。

プロアーティストで使用している人も多い人気製品ですね。

ヘッドホン

弾き語りレコーディングに必要なアイテム、最後はヘッドホンです。

録音時の演奏音をモニターするのに使用します。

レコーディングでは音漏れが少ない密閉型ヘッドホンを使いましょう。

普通のイヤホンなどではクリック音などが漏れて、マイクが拾ってしまいます。

価格が安めで普通に使えるのはaudio techina ATH-M20xです。

5,800円程度ですが、音漏れは防いでくれるし、音もフラットで正確に楽器の音をモニターできます。

弾き語りレコーディングの録り方

おすすめの機材も紹介したところで、録り方についても解説していきましょう。

まず、弾き語りのように音数が少ない演奏でのクオリティは録音でほとんどきまってしまいます。

録ったあとにミックスやエディットで何とかしようと思っても、やれることが少ないです。

なので、マイキングなどの調整は頑張りましょう。

あとからEQで何とかしようと思っても、かなり厳しいです。録音時点で入念に試しましょう。

たけしゃん

たけしゃん

目次

ボーカルレコーディングのポイント

- マイクの距離はこぶし1つ分

- 歌いながらマイクの距離を変える

- 少ないテイク数で済ませる

ボーカルレコーディングの基本的なポイントは上記3点です。

1つずつ、細かく解説していきます。

マイクはこぶし1つ分空ける

まずはマイクの距離はこぶし1つ分を目安に空けましょう。

マイクに近づきすぎると近接効果が強く出て音がこもります。

ただ、声質や歌い方によって、近づいたほうが良い場合もあります。

まずはこぶし1つ分空けてみて、そこから色々と調整してみるのが良いでしょう。

マイクの距離は歌いながら変える

レコーディング中のマイク距離は一定ではなく、声量に合わせて微妙に変えましょう。

変え方はシンプルで声を張るときはやや離れるだけです。

一方で抑えて歌うときに近づく必要はあまりありません。

近づきすぎると低音が強調されてしまうので、声を抑えるときもマイク距離は保ったほうが良いケースが多いです。

なお、極端に離れると音質が変わってしまうので、声を張るときにやや離れるのがポイントです。

歌の音量均一化はミックスの段階でやりますが、録りの時点でマイク距離を活かして微妙に均しておくと楽です。

少ないテイクで済ませる

ボーカル録りは少ないテイクで済ませたほうが良い結果になることが多いです。

とはいえ、気になるところは何度も録りなおしてOKです。

ここで言いたいことは「録り始める前にちゃんと練習しましょう」ということです。

ボーカルは生身なので、リテイクが増えるとどうしたって疲れます。

疲れてくると音に影響してくるので、無駄なリテイクはできるだけ減らしましょう。

ポイントとしては事前にちゃんと曲を聴きこむことです。

音程、リズムをしっかり理解して、ある程度は歌いこんでからレコーディングに臨みましょう。

アコギレコーディングのポイント

アコースティックギターのレコーディングはマイキングがとにかく重要です。

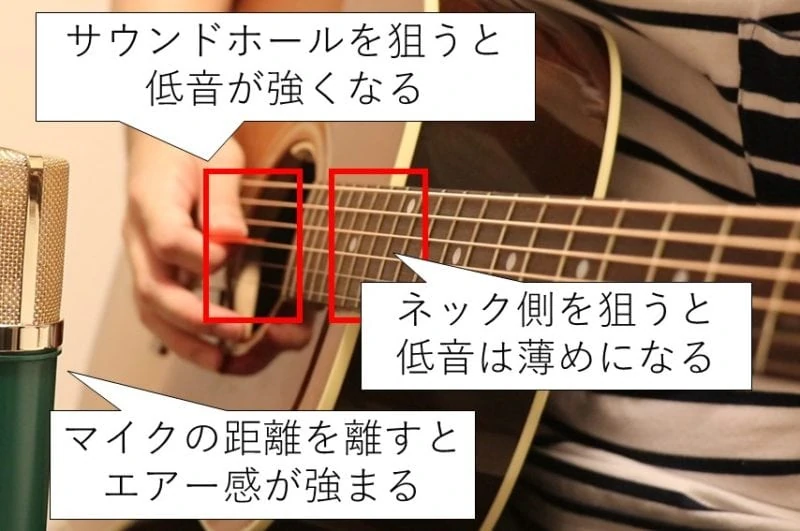

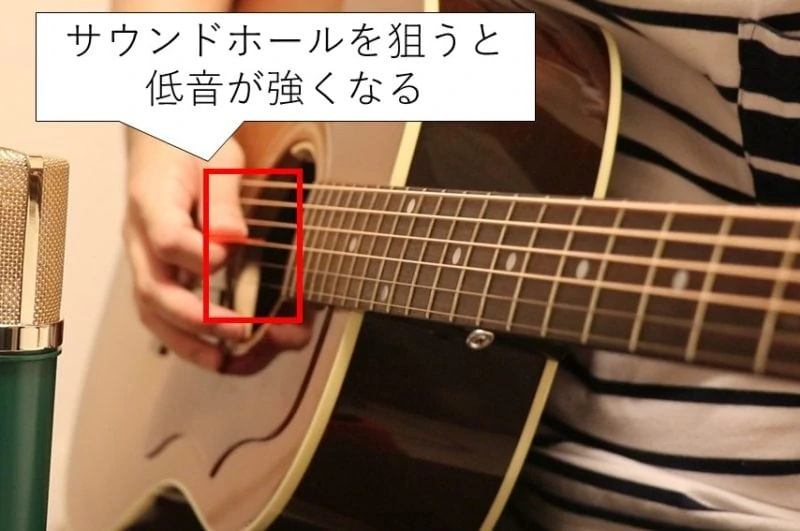

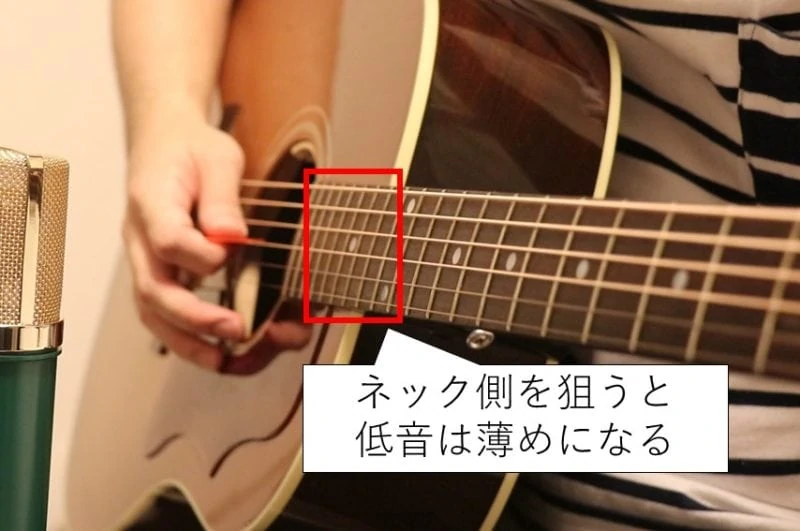

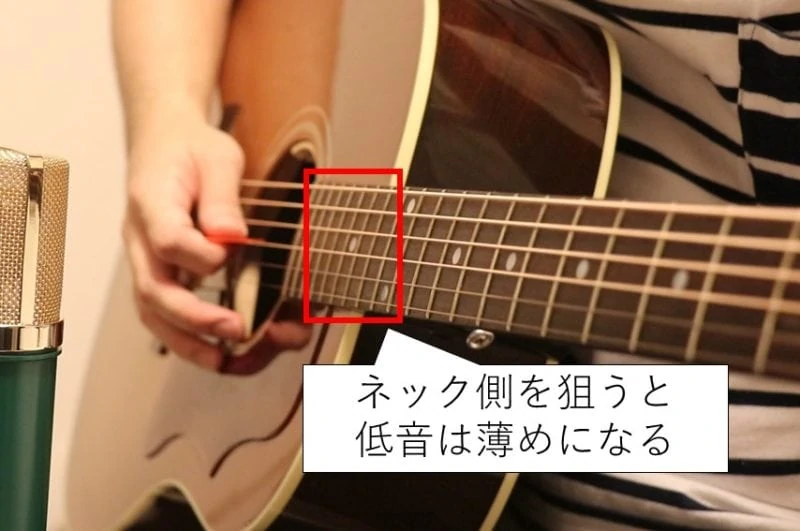

ギターのどのポジションを狙うかで音質が大きく変わります。主に下記の3種類に分かれます。

| マイク位置 | 特徴 |

| サウンドホール | 低音が強くなる |

| ネック寄り | 低音が薄くなってバランスが良い音 |

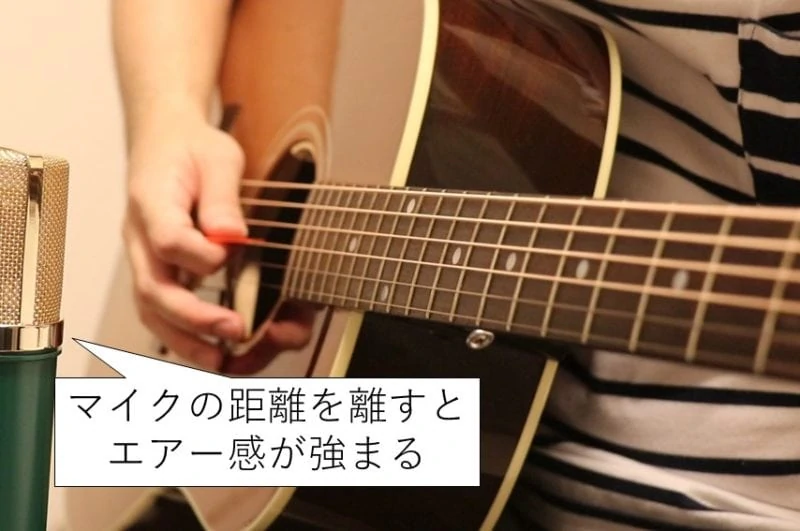

| オフマイク | 音が遠くなり、部屋鳴りも拾う |

僕はいつも、サウンドホールを少し外したネック寄りの音を録ってます。

3種類の音をサンプルで用意したので、聴き比べてみましょう。

サウンドホール

ネック寄り

オフマイク

マイクのポジションで大分音の印象が変わりますよね。

本格的なレコーディングでは色んなポジションに複数マイクを設置して録音します。

一方で自宅環境でのレコーディングなら、基本的にはネック寄りのポジションをメインに録りましょう。

また、マイクを2本立ててステレオで録ると音の広がりが出ます。

マイク1本で録音

マイク2本で録音

ステレオで録って、音を左右に振り分けると音に広がりが出ますね。

ギターの音が左右に振り分けられていると、真ん中が空くので歌が入りやすくなったりもします。

アコギ録音にこだわりたい人はステレオでの録音も検討しましょう。

たけしゃん

たけしゃん

一発録りのときのマイキング

最後は一発録りのマイキングについてです。

マイクの本数によっても話は変わりますが、ボーカル・アコギの音が被るのは避けようがないです。

なので、音が被ってもごちゃごちゃにならないようにポジションを工夫するのが大事ですね。

マイク1本で録る場合

マイク 1本で録る場合は声量にもよりますが、ボーカル寄りにマイクを設置してやや離れるのが有効です。

オンマイクで録ろうとすると、ボーカル・アコギのどっちかに偏ってしまいます。

なので、マイク距離を離して全体を録るイメージで設置しましょう。

ただ、マイクを離すので、どうしても音が遠くなってしまいます。

耳元に張り付くような臨場感ある音を録りたいなら、やはりマイクを2本設置するべきですね。

マイク 2本で録る場合

マイクが2本あれば、ボーカル・ギターそれぞれにマイクを設置できます。

設置する際は角度を付けて、狙った音以外を極力入らないように意識しましょう。

ギター側のマイクはやや上から下を狙うようにします。

こうすることでボーカルの音を拾いにくくなります。

ボーカルマイクは逆に下から上に狙うように設置するとアコギの音を拾いにくくなります。

上記のような設置例として、秦基博さんのレコーディング風景を見るとわかりやすいですね。

ただ、ボーカル側のマイクは目線とか歌いやすさにも影響してきます。

僕はボーカルマイクに関しては普通に正面設置してます。

このあたりも正解はないので、いろいろと試してみるのが良いでしょう。

なお、録った音を自分でミックスしてみると、マイキングを色々考えるようになります。

なので、少しずつでもミックス作業にもチャレンジしてみるのはおすすめです。

弾き語りのレコーディング まとめ

- 弾き語りは一発録りと別録りを使い分けるとよい

- レコーディングではアコギもマイクで録ったほうが良い

- 一発録りするときはマイクの設置角度を意識しよう

ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

弾き語りのレコーディングについての解説でした!

弾き語りだとやることはシンプルです。そして、シンプルだからこそ難しいところでもあります。

一方で自分で一通りやれるようになると、コンスタントにコンテンツを作れます。

シンガーソングライターをやっていると、何かと活動費がかさむので弾き語り音源くらいは自前で完結できると良いですね。

関連記事

宅録向けマイク おすすめ10選。自宅レコーディングで使いやすいマイクの選び方を解説

宅録向けマイク おすすめ10選。自宅レコーディングで使いやすいマイクの選び方を解説

宅録・レコーディングで必要な機材とは?歌の録音におすすめの製品を徹底解説

宅録・レコーディングで必要な機材とは?歌の録音におすすめの製品を徹底解説

初心者におすすめのDAW 4選 & スマホ用DAW 3選。歌ってみた・シンガーソングライター目線で解説

初心者におすすめのDAW 4選 & スマホ用DAW 3選。歌ってみた・シンガーソングライター目線で解説

【2024年】ダイナミックマイク おすすめランキングベスト10。ライブ、配信の両方で使える選び方を解説

【2024年】ダイナミックマイク おすすめランキングベスト10。ライブ、配信の両方で使える選び方を解説

弾き語り配信に必要な機材の選び方とおすすめ製品を解説

弾き語り配信に必要な機材の選び方とおすすめ製品を解説

よく読まれている記事

初心者が覚えるべき ギターコード 10個を練習用の譜例付きで解説

男性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。音域チェックできる音源付き

コンデンサーマイク おすすめランキングベスト10【2024年版】 〜プロアーティスト使用マイクも紹介〜

初心者向けアコースティックギター おすすめ6選。購入するギターの選び方を107名のアンケート調査付きで解説

ギターのストロークパターンを練習しよう。弾き語りでよく使う譜例 10パターンで解説

ギターのカポタストでキー変更するための上げ方、下げ方を役立つ早見表と合わせて解説

SYNCROOM(シンクルーム)の使い方、設定、遅延対策を解説。無料で自宅セッションを楽しもう!

ギター初心者も弾ける簡単な曲 おすすめ50選。練習時のポイント解説付き

アコギ メーカー11社を解説。ブランドごとの特徴やおすすめのギターを紹介

Bmコード(ビーマイナー)の押さえ方。ギターでキレイに鳴らすためのコツや良く使うコードフォームを解説