ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

m7-5はポップスでも多用されるから重要なコードなんだよね

本記事ではCm7-5という特定のコードについて掘り下げて解説をしていきます。

作曲や音楽理論におけるm7-5コード全般(ハーフディミニッシュ)の解説については下記記事を参照してください。

飛ばし読みガイド

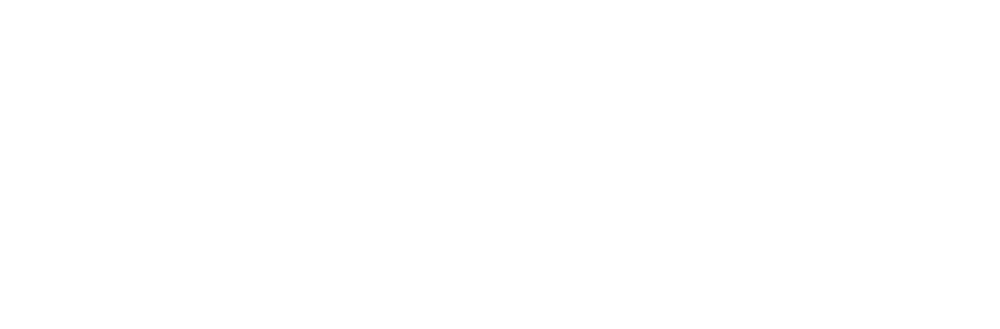

Cm7-5コード

Cm7-5の音

不安定な音を奏でるコード Cm7-5(シーマイナーセブンスフラットファイブ)。

譜面での表記としては、Cm7(♭5)と書かれている場合もあります。

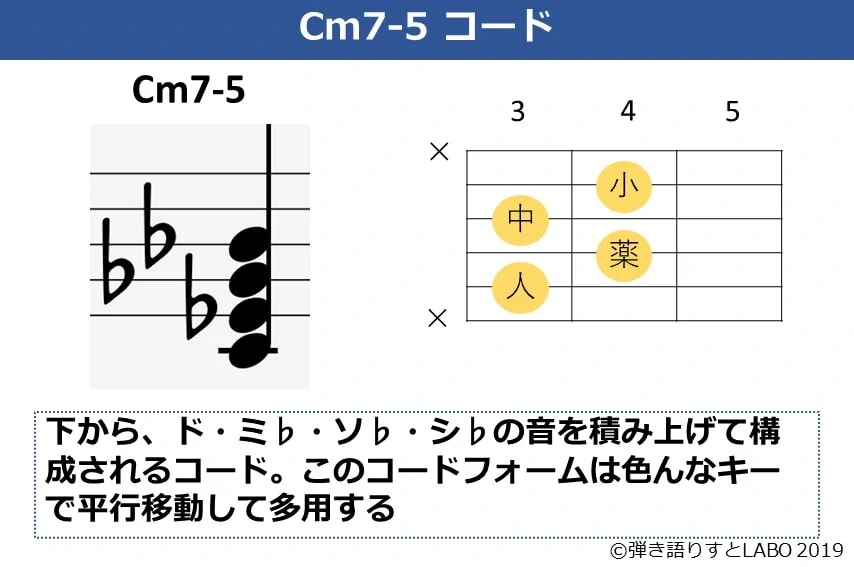

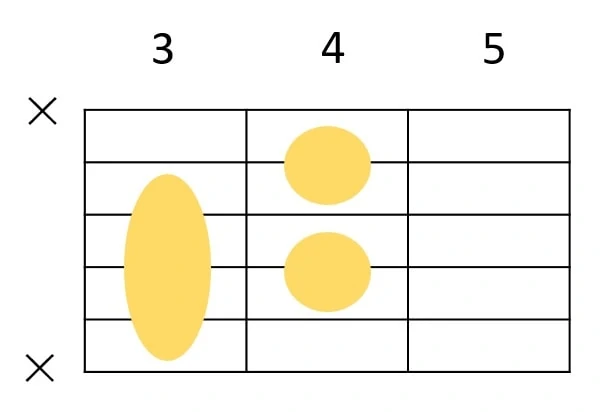

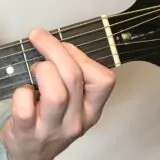

コードの押さえ方は4本の指を使って、各弦を押さえます。

または人差し指をセーハして、押さえる方法もあります。

指の配置はどちらでもOKです。

僕は指を4本使って各弦を押さえるスタイルですが、このスタイルだけで困ったことないので好きなほうを使えば良いかなと思います。

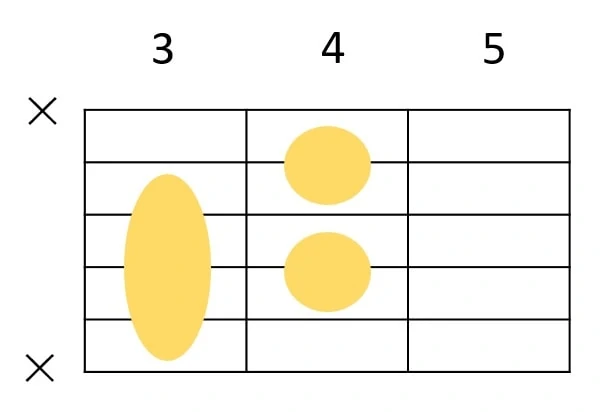

押さえるポイントとしては、各指をちゃんと立てることにつきます。

特に薬指をしっかり立てて押さえないと下の弦に触れてしまって、音をミュートしがちです。

一方で1弦の開放弦が鳴ると不協和音になってしまうため、小指はやや寝かせて1弦に軽く触れておくと良いです。

こういった平行移動させて、色んなキーで使いまわすコードフォームは初心者の段階で余計な音は鳴らさないことを徹底しましょう。

人差し指をセーハで押弦するパターンについても指を立てることはもちろん、1弦が鳴らないように気を付けましょう。

セーハしてる人差し指が自然と1弦を押弦して鳴ってしまいがちです。

人差し指をちゃんと反らせるか、小指でミュートするかしましょう。

Cm7-5は慣れるまで瞬時に押さえるのが難しいです。

ですが、このコードフォーム自体は平行移動して使うことが非常に多いので、時間をかけてしっかりマスターしましょう。

Cm7-5の押さえ方に関するポイントは以上です。

次章からは実際の楽曲におけるCm7-5の存在について解説をしていきます。

アコギ弾き語りにおけるCm7-5

まず、率直に言うとアコギ弾き語りにおいてはCm7-5はあまり登場しません。

理由はアコギ弾き語りだと、カポタストを使って弾きやすい演奏キーに調整するからです。

Cm7-5が登場する演奏キーはバレーコードが多く、弾きづらいのでカポタストを使ってキーを変えてしまうわけです。

ですが、曲中での部分的な転調(コードの借用)であったり、最後のサビだけ半音上に転調するといった事例でCm7-5が登場することはあります。

そのため、平行移動させて使うコードフォームで、どの位置がCm7-5になるのかを把握しておく必要はあります。

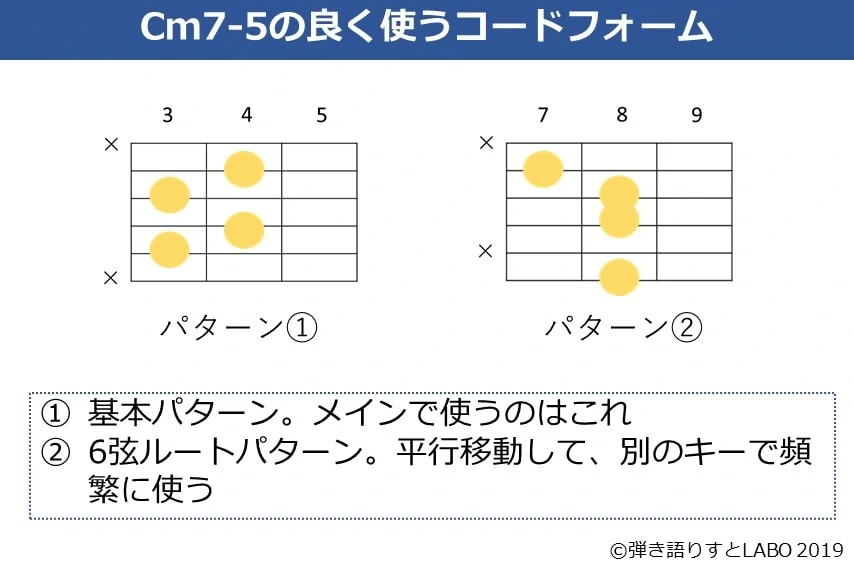

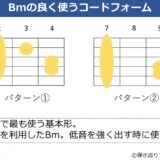

そこで、弾き語りで覚えておきたいCm7-5のコードフォームは下記の2種類です。

パターン①

パターン②

Cm7-5自体はあまり使わないものの、上記2パターンのコードフォームは平行移動して使うことが非常に多いです。

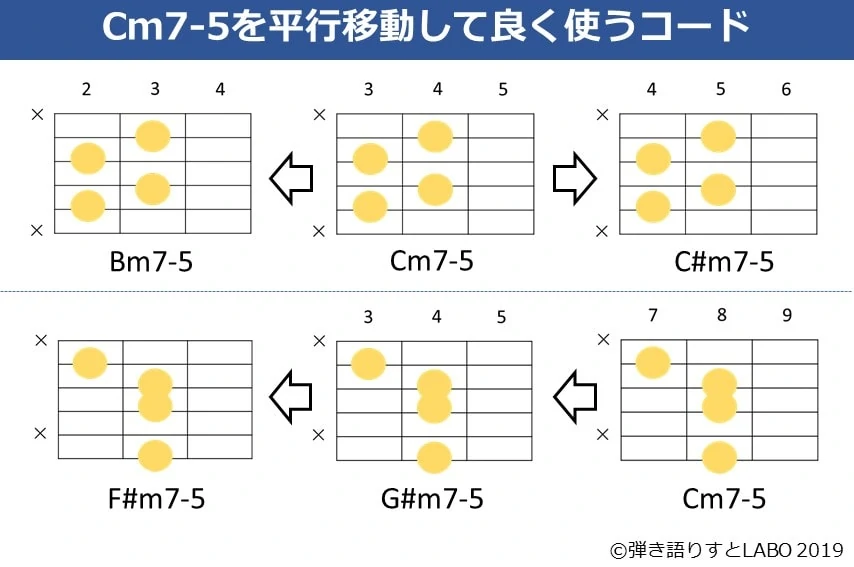

具体的にはパターン①のフォームでは左右に1つ平行移動させたC#m7-5とBm7-5が多用されます。

パターン②のフォームでは平行移動させたG#m7-5とF#m7-5が多用されます。

このようにm7-5というコードは各コードを単独で覚えるより、どこに平行移動させるとどのキーになるのかを覚えるのがベターです。

アコギ弾き語りの場合は基本的に5弦ルート、6弦ルートのフォームを使います。

そのため、5弦と6弦のどのフレットがどの音になるかを覚えましょう。

上記の表を丸暗記するよりは色んなコードを平行移動しながら、曲をこなして覚えていくのがおすすめです。

改めてポイントを書くと…

- Cm7-5自体はアコギだとあまり登場しない

- ただし、コードフォームは平行移動して頻繁に使う

- 単独でコードフォームを覚えるよりはよく使うC#m7-5やF#m7-5とセットで覚えるべし

という感じですね。

コードフォームを平行移動させて、色んなキーに適用させる感覚がつかめると演奏の自由度が一気に上がります。

Cm7-5 まとめ

- ド・ミ♭・ソ♭・シ♭で構成される4和音コード

- アコギ弾き語りではあまり使わない

- コードフォームを覚えて、平行移動させることで色んなキーで使いまわせる

ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

Cm7-5の解説でした。

Cm7-5自体はあまり使わないですが、コードフォーム自体は平行移動させて頻繁に使います。

そのため、キレイに音が鳴らせるように繰り返し練習していきましょう。

フレットを平行移動させる話は中級者向けですが、中級者以上には必須と言えるくらい大事なことなので覚えておきましょう!

| Cルートのコード解説記事一覧 |

|||

| C | C6 | C7 | Cmaj7 |

| Cm | Cm6 | Cm7 | CmM7 |

| Cm7-5 | Cdim | Csus4 | C7sus4 |

| Cadd9 | Caug | C9 | Cm9 |

| C7(♭9) | C7(#9) | Cmaj9 | C7(#11) |

| C7(13) | C7(♭13) | ||

| m7-5コードの解説記事一覧 |

|||

| Cm7-5 | C#m7-5 | Dm7-5 | D#m7-5 |

| Em7-5 | Fm7-5 | F#m7-5 | Gm7-5 |

| G#m7-5 | Am7-5 | A#m7-5 | Bm7-5 |

C#m7-5コードの押さえ方。ギターで使うコードフォームと使用パターンを解説

C#m7-5コードの押さえ方。ギターで使うコードフォームと使用パターンを解説

ハーフディミニッシュ(m7-5)の使い方。活用例やディミニッシュコードの違いを解説

ハーフディミニッシュ(m7-5)の使い方。活用例やディミニッシュコードの違いを解説

ディミニッシュ(dim)コードとは?パッシングディミニッシュの使い方を実例をもとに解説

ディミニッシュ(dim)コードとは?パッシングディミニッシュの使い方を実例をもとに解説

よく読まれている記事

初心者が覚えるべき ギターコード 10個を練習用の譜例付きで解説

男性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。音域チェックできる音源付き

コンデンサーマイク おすすめランキングベスト10【2024年版】 〜プロアーティスト使用マイクも紹介〜

初心者向けアコースティックギター おすすめ6選。購入するギターの選び方を107名のアンケート調査付きで解説

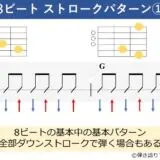

ギターのストロークパターンを練習しよう。弾き語りでよく使う譜例 10パターンで解説

ギターのカポタストでキー変更するための上げ方、下げ方を役立つ早見表と合わせて解説

SYNCROOM(シンクルーム)の使い方、設定、遅延対策を解説。無料で自宅セッションを楽しもう!

ギター初心者も弾ける簡単な曲 おすすめ50選。練習時のポイント解説付き

アコギ メーカー11社を解説。ブランドごとの特徴やおすすめのギターを紹介

Bmコード(ビーマイナー)の押さえ方。ギターでキレイに鳴らすためのコツや良く使うコードフォームを解説