ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

本記事では安いコンデンサーマイクをランキング形式で紹介します。

XLRマイク・USBマイクをそれぞれ、5本ずつランキング形式で紹介するので、欲しいものを参照ください。

なお、XLRとUSBの違いについては記事内の<USBマイクとXLRマイク>で解説しています。

コンデンサーマイクとは

マイクは主にコンデンサーマイクとダイナミックマイクに分かれます。

ザックリ言うとコンデンサーマイクのほうが繊細な音が録れますが、電源が必要だったり、モノがデリケートだったりします。

そんなわけで、コンデンサーマイクは主にレコーディングなど静かで激しい動きが伴わない状況で使用されます。

また、最近ではテレワークやライブ配信などにもコンデンサーマイクが使われることも増えました。

そのため、製品の種類も増えているので間違ったものを買わないように基本的なところを解説していきます。

コンデンサーマイクの特徴 目次

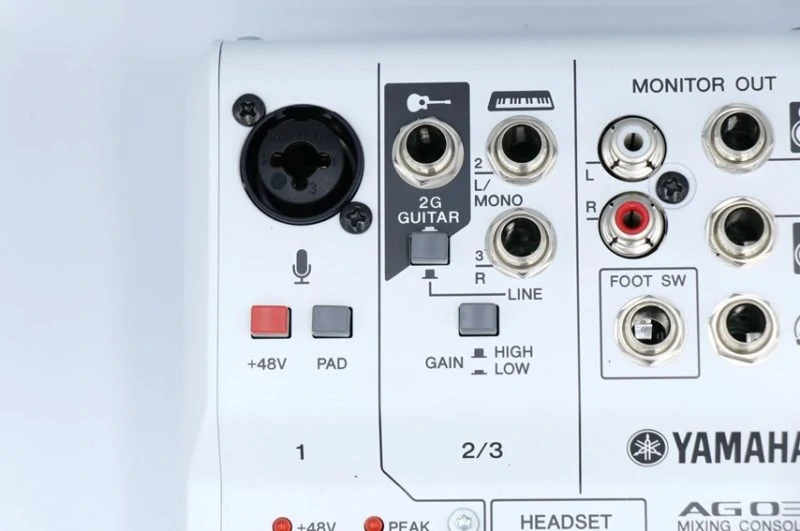

ファンタム電源

コンデンサーマイクを使用するにはファンタム電源(48V)の供給が必要です。

このファンタム電源はマイクを接続するオーディオインターフェイスもしくはミキサーから供給します。

最近の製品はほとんどがファンタム対応ですが、激安製品は一部非対応なので気を付けましょう。

なお、USBマイクに関してはUSBバスパワーでファンタム電源が供給されます。

USBマイクとXLRマイク

一般的なコンデンサーマイクは音楽で良く用いられるXLR端子を使って音響機器と接続されます。

PCやスマホにはXLR端子はないため、間にオーディオインターフェイスを挟む必要があります。

対して、USBマイクはUSB端子を使って、直接PCやゲーム機と接続できるマイクです。

仕組みは単純で、マイク内にオーディオインターフェイスが内蔵されています。

USBマイクの内蔵オーディオインターフェイスは簡易なもので、ゲーム機でも使えるものが多いです。

逆にUSBマイクは簡易的な構造なので、音楽制作においては力不足な点が多いですね。

通常のオーディオインターフェイスはパーツや機能面など、かなり高性能なものが多いです。

なので、歌ってみたやDTMで使う方はXLRのコンデンサーマイクとオーディオインターフェイスを買うのが安定です。

逆にテレワークや配信で使う場合は直接PCと繋げるUSBマイクのほうが手軽です。

USBマイクにするかXLRマイクにするかは自身の用途に合わせて選択しましょう。

スマホへの接続

買ったマイクがiPhoneなどに接続して使えるのか?という点も気になるところですよね。

まず、スマホへの対応可否についてはマイクは関係ありません。

オーディオインターフェイスがスマホで使えるかどうか次第です。

なお、iOSとオーディオインターフェイスの接続はUSBカメラアダプタを使用します。

製品によって、セルフパワータイプのUSBハブが必要だったり、細かく仕様が異なります。

スマホで使う場合はオーディオインターフェイスやUSBマイクの製品仕様をちゃんと確認しましょう。

安いコンデンサーマイクの特徴

安いコンデンサーマイクの特徴を価格別でみると、こんな感じですね。

| 価格帯 | 特徴 |

| 6,000円未満 | 音質はまあまあ イヤホンマイクよりは大分良い |

| 6,000~10,000円 | 音楽用途でも使える 配信やテレワークなら十分 |

| 10,000円~ | 音楽用途でも使える XLRは付属品も良質になる USBは機能や指向性が増える |

そのため、僕は音楽用途の方には6,000円以上の製品を薦めています。

また、1万円前半になるとaudio technicaなどの大手メーカーのエントリーモデルが登場します。

ここ数年でマイクも大幅に値上がりしたため、大手メーカーの製品だと1万円~2万円くらいが多いですね。

なので、目的に応じて下記のような予算感で検討するのが良いと思います。

| 価格帯 | 目的 |

| 6,000~10,000円 | テレワーク・配信 音楽制作を試しにやってみたい |

| 1万円~2万円 | ハイクオリティな配信 歌ってみた・DTM |

| 3万円~4万円 | 歌ってみた・DTMを 本気でやりたい方 |

なお、本記事では6,000円~20,000円くらいの製品を紹介していきます。

2万円以上の製品を検討される方は下記記事を参照ください。

安いコンデンサーマイク ベスト5(XLR)

それでは予算6,000円~20,000円程度でコンデンサーマイクをランキング形式で紹介していきます。

本章はXLRマイク限定です。USBマイクは後半の<USBマイクランキング>を参照ください。

なお、2万円以上の製品も含めた総合的なコンデンサーマイクの紹介記事は下記を参照ください。

5位 audio technica AT2035

| 項目 | 機能・スペック |

| 指向性 | 単一指向性 |

| 最大SPL | 148dB S.P.L |

| S/N比 | 82dB以上 |

| 重量 | 約403g |

| 実売価格 | 約19,580円 |

audio technicaのエントリーモデル AT2035です。

下位モデルでベストセラーのAT2020から付属品や本体機能を強化した製品になっています。

AT2035はS/N比が82dB以上とかなり低ノイズに音が録れるようになっています。

音はフラットで原音に忠実な特性になっています。

1万円台のマイクにしては、かなりキレイに録れますね。

付属品は振動ノイズに強いショックマウントが付いています。

AT2020はスタンドマウントだったので、グレードアップしていますね。

さらに本体にはPADとローカットのスイッチが追加されています。

| ローカット | 80Hzのハイパスフィルター |

| PAD | -10dBの減衰 |

ボーカル録音ではあまり使わないですが、ローカットはエアコンやPCのノイズカットで有効な場合もあるので配信で活躍することはあります。

AT2020と比べると、ノイズ対策が強化されており、より低ノイズに録音できるようになっていますね。

価格的には1.9万円するものの、本体性能や付属品の質を考えるとコスパは良いです。

歌ってみた、配信をガッツリやっていくなら、AT2020よりはAT2035をおすすめしたいですね。

4位 LEWITT LCT 240 PRO

| 項目 | 機能・スペック |

| 指向性 | 単一指向性 |

| 最大SPL | 142dB SPL |

| 等価ノイズレベル | 19 dB (A) |

| 重量 | 約310g |

| 実売価格 | 約18,920円 |

元AKGのスタッフが立ち上げたオーストリアのマイクメーカーLEWITT。

そのLEWITTのエントリーモデルがLCT 240 PROです。

1万円台だと珍しい、明るくて抜けの良いサウンドが特徴的ですね。

クリアで音の解像度も高く、1万円台のマイクの中ではかなり完成度が高いです。

LCT 240 PROは通常版とValuePackがあります。

通常版はスタンドマウント、ValuePackは振動ノイズに強いショックマウントが採用されています。

価格は2,000円~3,000円程度の差なので、ValuePackの購入をおすすめします。

LCT 240 PRO ValuePackは1.9万円程度しますが、必要なものは揃っており、付属品の質も良いです。

予算的に問題なければ、最初に買うマイクとしておすすめしたい1本ですね。

3位 TASCAM TM-80

| 項目 | 機能・スペック |

| 指向性 | 単一指向性 |

| 最大SPL | 136dB |

| S/N比 | 77dB |

| 重量 | 約300g |

| 実売価格 | 約6,000円 |

コスパの良い低価格製品が多いメーカー TASCAMのコンデンサーマイク TM-80です。

さすが、TASCAMで実売価格 6,000円程度なのに付属品もたくさんついてきます。

スタンドに取り付けるためのショックマウント以外にマイクケーブル、卓上マイクスタンドが付属しています。

どれも、安い感じの造りで質が良いとは言えませんが、TM-80を買えば必要なものが一通りついてくるのはありがたいですね。

ただ、マイクスタンドは不安定でマイキングの自由度もないので、音楽用途の方は別で買ったほうが良いです。

音質的には価格の割にかなり良くて、コスパ視点では超優秀なマイクです。

ちなみに1位のマランツプロ MPM-1000と音質・品質・価格の全てがほぼ一緒です。

最大SPL、S/N比などのスペックまでもが全く一緒。

OEM製品で製造会社が一緒なんじゃないか?って思うくらい一緒です。

違いはマイクに被せるポップフィルターが付属するかどうかくらいです。TM-80は付属せず、MPM-1000は付属しています。

なので、基本はMPM-1000を買えばいいかなと思いますが、在庫がなかったり値上がりしている場合はTM-80もチェックしてみると良いでしょう。

2位 audio technica AT2020

| 項目 | 機能・スペック |

| 指向性 | 単一指向性 |

| 最大SPL | 144dB S.P.L |

| S/N比 | 71dB以上 |

| 重量 | 約345g |

| 実売価格 | 約11,800円 |

1万円近辺のベストセラーマイク audio technica AT2020。

2006年発売からずっと売れ続けており、累計販売台数も100万本を超えている製品です。

人気の理由は1.2万円程度ながらもクリアで優れた音質であることですね。

歌ってみた、配信で十分使っていけるレベルです。

付属品は専用スタンドマウントとマイクポーチです。

付属品の質もしっかりしており、さすがaudio technicaですね。

本体の造りもしっかりしているので、安いながらも長く使える製品になっています。

歌ってみた、DTMなどを低予算で始めてみたい方にちょうど良いマイクです。

1位 マランツプロ MPM-1000

| 項目 | 機能・スペック |

| 指向性 | 単一指向性 |

| 最大SPL | 136dB |

| S/N比 | 77dB |

| 重量 | 約300g |

| 実売価格 | 約6,000円 |

安くて、まともな音で録れると人気のコンデンサーマイク、マランツプロ MPM-1000。

動画制作・ライブ配信でちゃんと使えるレベルで、できるだけ安いマイクという条件ではNo.1です。

コスパで考えると、MPM-1000に勝てる製品はないですね。

音質は癖なくクリアな音で1万円台のマイクに全く劣りません。

音の抜けはやはりいまひとつなところはありますが、6,000円程度でこれだけの音質なのはほんとにすごいなと…。

歌ってみた、ライブ配信、デモ製作ならMPM-1000で全く問題ないですね。

上記の動画を聴いても、言われなきゃ1万円未満のマイクで録ってるとは思えないですし。

スマホの内蔵マイクはもちろん、ダイナミックマイクから乗り換えても音質の差は十分感じられるレベルです。

また、MPM-1000は付属品が豊富で一通り必要なものがついているのも嬉しい点です。

さすがに本体や付属品の質は安っぽいです。

とはいえ、僕も買ってから2年以上経ちますが、問題なく使えているので耐久性は心配ありません。

なお、MPM-1000はXLRタイプのマイクですが、USBタイプのMPM1000Uもあります。

MPM1000Uも安い割に音質が良いことで人気のUSBマイクです。

音楽用途であれば、XLRのMPM-1000をおすすめしますが、ゲーム実況やテレワーク用途であればMPM1000Uを選ぶと良いでしょう。

安いコンデンサーマイク ベスト5(USB)

続いては、USBマイクのおすすめ製品です。

XLRマイクは前段の<XLRマイクランキング>を参照ください。

なお、予算は1万円以内に絞っています。

1万円以上のものも選択肢に入れる人は下記の記事を参照ください。

5位 マランツプロ MPM2000U

| 指向性 | 単一指向性 |

| 周波数特性 | 20Hz~18kHz |

| サンプリング周波数 | 48kHz / 16bit |

| 対応OS | Win、Mac、iOS |

| 重量 | 370g |

低価格帯で人気の高音質マイク マランツプロ MPM2000Uです。

S/N比 84dBとUSBマイクの中でトップレベルに低ノイズのコンデンサーマイクです。

1万円未満では、トップレベルの音質で歌モノの録音もバッチリです。

実際にMPM2000Uでボーカルを録った動画がこちら。

音質は価格の割にすごく良いですね。

一方で機能面は価格の割に弱いです。

本体にイヤホン端子もなく、指向性も単一指向性のみ。

また、マイクスタンドも付属しないため、卓上で使うにはマイクアームが必要です。

なので、テレワークや出先の配信などで手軽に使いたい人には不向きです。

音質重視でマイクアームなど揃えて、環境を作る人には良いマイクですね。

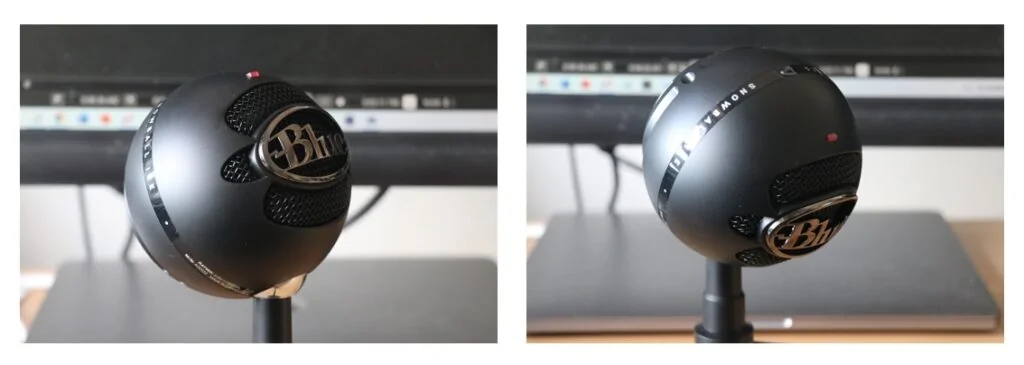

4位 Blue Snowball iCE

| マイクタイプ | USBコンデンサーマイク |

| 指向性 | 単一指向性 |

| 周波数特性 | 40Hz~18kHz |

| サンプリングレート | 44.1kHz / 16bit |

| 対応OS | Windows、Mac |

| サイズ (円周) | 325mm |

| 重量 | 460g |

サンプル音

マイクメーカーとして有名なBlueのUSBマイク Snowball iCEです。

Blueの製品だけあって、安くても音質のレベルは高いです。

おしゃれなデザインで机に置いておくだけで映えます。

付属のマイクスタンドはマイクの角度を調整できるようになっています。

ミュートスイッチなどの機能は一切ないものの、音質や作りは価格の割によくできていますね。

ただ、実物を見ると思ったよりは大きくて、割と場所取るんですよね。

携帯性に優れたマイクが良い人は1位のHyperX SoloCastのほうが適しています。

Amazonセールで安くなることも多く、5,000円くらいで売られているタイミングもあります。

この音質レベルで5,000円だったら、買いですね。

3位 Yopinコンデンサーマイク

| マイクタイプ | USBコンデンサーマイク |

| 指向性 | 単一指向性 |

| 周波数特性 | 20Hz – 20kHz |

| サンプリングレート | 192kHz / 24bit |

| 入力感度 | -36 dB ± 2 dB |

3,000円程度で買えるUSBタイプのコンデンサーマイク Yopin。

音質的にも音楽制作よりはテレワーク、雑談配信などに適したマイクです。

6,000円以上するUSBマイクと比べると、ノイズが多く、音も細いです。

一方でイヤホンマイクなどと比較すると、断然音が良いので低予算で音質高めたい人向けの製品ですね。

Apple純正のイヤホンマイク

Yopin(3,200円程度)

また、低価格帯では珍しく、本体にミュートスイッチとノイズキャンセリング機能がついています。

ノイズキャンセリングは原音も強力に変化しちゃうので、やや使い辛いですね。

また、背面にイヤホン端子もついており、安いのに非常に多機能になってます。

付属品も必要なものは揃っており、すぐにテレワークで使えます。

安価でイヤホンマイクから乗り換えるマイクとしては非常に良い製品です。

2位 マランツプロ MPM1000U

| マイクタイプ | USBコンデンサーマイク |

| 指向性 | 単一指向性 |

| 周波数特性 | 20Hz – 17kHz |

| 最大SPL | 132dB |

| S/N比 | 78dB |

| 寸法 | 158 × 48mm |

| 重量 | 300g |

安くて音が良いことで人気のマランツプロのUSBマイク MPM1000Uです。

機能面はかなり簡素ですが、6,000円台とは思えない優れた音質が強みです。

実際にボーカルをMPM1000Uで録った動画がこちら。

代わりに本体にはイヤホン端子やつまみなどは一切ありません。

オンライン会議など相手の音声を聞く必要がある場合はPCのイヤホン端子を使いましょう。

付属のマイクスタンドもないので、別途マイクアームも必要ですね。

手軽さよりは音質重視で、自宅利用限定で使う人におすすめのマイクです。

1位 HyperX SoloCast

| マイクタイプ | USBコンデンサーマイク |

| 指向性 | カーディオイド |

| 周波数特性 | 20Hz~20kHz |

| サンプリング周波数 | 96kHz / 24bit |

| 対応OS | Windows 7以降、Mac OS PS4、PS5 |

| 重量 | マイク:261g スタンド:125g |

サンプル音

ゲーミングデバイスに強いHyperXのUSBマイク SoloCast。

コンパクトなサイズ感と優れた音質で人気の高いUSBマイクです。

USBマイクの中でも最小レベルのサイズ感で机にポンと置いて使うのに最適ですね。

付属スタンドは角度を自由に変えられるので、設置の自由度は割と高いです。

なお、マイクスタンドから取り外して、別売りのマイクアームに取付も可能です。

なお、付属スタンドは振動ノイズを結構拾います。

タイピングしながら配信やオンライン会議をする人はできれば、マイクアームを使ったほうが良いですね。

上部にはミュートボタンがついており、触るとマイク入力がミュートされます。

機能面は必要最小限という感じですね。

その分、音質はかなり良く、1万円未満の機種ならトップレベルです。

サイズもコンパクトなので、ノートPCとセットで持ち歩くのに適しています。

有名人の方でも、出張先のホテルからの配信だとSoloCast使ってたりします。

音質が良い小型マイクが欲しい人にはうってつけの製品です。

安いコンデンサーマイク まとめ

ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

安いコンデンサーマイクについての解説でした!

マランツプロ MPM-1000を持っていて、ライブ配信とかnanaやってる友達に良く貸してます。

みんな、何の問題なく使えているので安い割にほんとに優秀だなと感心してます。

音質を低予算で高めたいという人はとりあえず、MPM-1000をおすすめします!

コンデンサーマイクの使い方。接続方法、セッティング、保管について基本から解説

コンデンサーマイクの使い方。接続方法、セッティング、保管について基本から解説

歌ってみたのマイク おすすめ10選。歌い手の録音に必要なアイテムも合わせて解説

歌ってみたのマイク おすすめ10選。歌い手の録音に必要なアイテムも合わせて解説

【XLR】マイクケーブル おすすめランキングベスト5。演奏動画付きでケーブルを比較!

【XLR】マイクケーブル おすすめランキングベスト5。演奏動画付きでケーブルを比較!

マイクアーム おすすめランキングベスト5。選び方や視界の邪魔にならない位置を解説

マイクアーム おすすめランキングベスト5。選び方や視界の邪魔にならない位置を解説

ポップガードのおすすめランキング ベスト5。比較音源付きで製品の違いや選び方を細かく解説

ポップガードのおすすめランキング ベスト5。比較音源付きで製品の違いや選び方を細かく解説

宅録向けマイク おすすめ10選。自宅レコーディングで使いやすいマイクの選び方を解説

宅録向けマイク おすすめ10選。自宅レコーディングで使いやすいマイクの選び方を解説

【2024年】USBマイク おすすめランキングベスト10。参考音源付きで失敗しない選び方を徹底解説!

【2024年】USBマイク おすすめランキングベスト10。参考音源付きで失敗しない選び方を徹底解説! よく読まれている記事

初心者が覚えるべき ギターコード 10個を練習用の譜例付きで解説

男性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。音域チェックできる音源付き

コンデンサーマイク おすすめランキングベスト10【2024年版】 〜プロアーティスト使用マイクも紹介〜

初心者向けアコースティックギター おすすめ6選。購入するギターの選び方を107名のアンケート調査付きで解説

ギターのストロークパターンを練習しよう。弾き語りでよく使う譜例 10パターンで解説

ギターのカポタストでキー変更するための上げ方、下げ方を役立つ早見表と合わせて解説

SYNCROOM(シンクルーム)の使い方、設定、遅延対策を解説。無料で自宅セッションを楽しもう!

ギター初心者も弾ける簡単な曲 おすすめ50選。練習時のポイント解説付き

アコギ メーカー11社を解説。ブランドごとの特徴やおすすめのギターを紹介

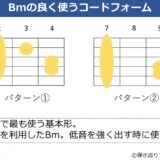

Bmコード(ビーマイナー)の押さえ方。ギターでキレイに鳴らすためのコツや良く使うコードフォームを解説