ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

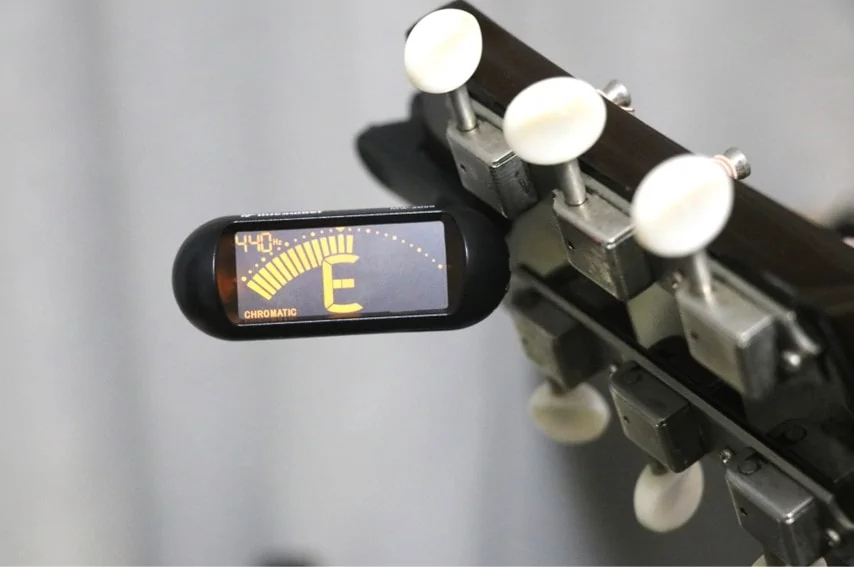

クロマチックチューナーとは

クロマチックチューナーとは12平均律の半音階単位で音階を表示・測定するチューナーを指します。

C・C#・Dというふうに半音単位で表示できます。

楽器のチューニングで使うチューナーは主にクロマチックチューナーです。

なので、「普通のチューナー=クロマチックチューナー」と覚えてもらって大丈夫です。

そして、多くの楽器用チューナーはいくつかの測定モードが用意されており、本体ボタンで切り替えできます。

本記事ではクロマチック以外のモードについても、仕様や使い方を解説していきます。

各測定モードをタップで解説に飛びます

| 測定モード | 概要 |

| クロマチック | 半音階単位で測定するモード メインの測定モード |

| ギター/ベース | 各楽器の開放弦に該当する 音階にだけ反応するモード |

| ストロボ | クロマチックと同じ半音階で 高精度に測定するモード |

| ポリフォニック | 全弦を一度に測定するモード |

ギター/ベースモード

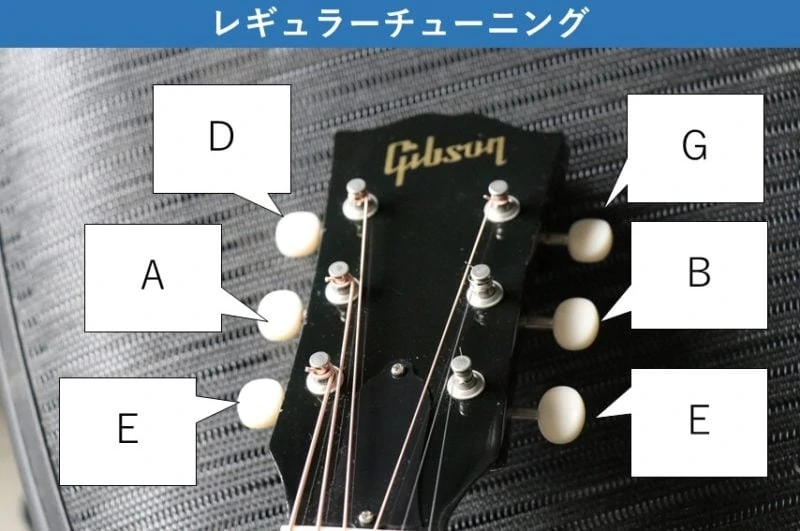

ギター/ベースモードは各楽器の開放弦に該当する音階にだけ反応するモードです。

ギターモードであればギターの開放弦、ベースモードであればベースの開放弦で鳴る音階にだけ反応します。

ギターの開放弦の音

| 6弦 | 5弦 | 4弦 | 3弦 | 2弦 | 1弦 |

|---|---|---|---|---|---|

| E | A | D | G | B | E |

ギターモードであれば、上記の音にしか反応しません。

関係のない音階には反応しないため、初心者でも扱いやすいモードになっています。

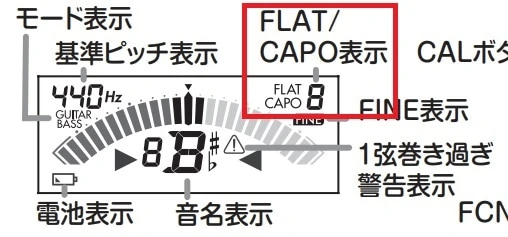

また、レギュラーチューニング以外も半音下げやカポタストをつけた状態のチューニングにも対応できるものが多いです。

KORGではフラットモード、カポタストモードを用意して、半音下げチューニングやカポタストをつけたチューニングに対応しています。

なお、変則チューニングなどには対応できません。

そのため、早い段階でクロマチックモードに慣れた方がいいですね。

ちなみに最近ではギター/ベースだけでなく、ウクレレモード、バイオリンモードなども用意されているチューナーもあります。

ストロボモード

ストロボモードは高精度なチューニングに対応したモードです。

測定は半音階単位で行うため、クロマチックモードの高精度版といえます。

クロマチックモードは表示メモリが真ん中になるように合わせます。

一方でストロボモードはメモリ単位ではなく、メモリの流れる速さでチューニングのずれを表すものが多いです。

中央にメモリを合わせるモードでは測定できない、微妙なズレも検知できます。

レコーディングなどシビアに音を合わせたい場合に使うモードですね。

TC ELECTRONIC UNITUNE CILPは±0.02セントと超高精度なストロボモードを備えています。

ポリフォニックモード

ポリフォニックモードはギター全弦のチューニングを同時に確認できるモードです。

TC ELECTRONIC POLYTUNEシリーズに搭載されている機能ですね。

全部の弦をジャラーンと鳴らすと、一気に全ての弦の状態を表示してくれます。

このモードは不要と感じる人と便利に感じる人で分かれますね。

僕はちょっとしたズレを確認するのに使ってます。

あったら便利な時もあるという程度の機能です。

チューナーの測定方法 まとめ

- 半音階単位で計測するクロマチックチューナーが主流

- 多くのチューナーは本体ボタンで測定モードを切替えできる

- 基本的にはクロマチックモードだけでOK

ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

チューナーの測定モードについての解説でした!

クロマチックモードだけあれば十分ですが、他のモードも知っておいて損はありません。

特にレコーディングなどをする方はストロボモードも使えるものを一台持っておいた方がいいですね。

関連記事

【2024年】クリップチューナー おすすめランキングベスト10。選び方・種類・違いを細かく解説

【2024年】クリップチューナー おすすめランキングベスト10。選び方・種類・違いを細かく解説

楽器用チューナーの音を拾う仕組みを解説

楽器用チューナーの音を拾う仕組みを解説

アコギのチューニング方法を基礎から解説【わかりやすい図解・音声付き】

アコギのチューニング方法を基礎から解説【わかりやすい図解・音声付き】

ギターのチューニングをチューナーなしでやる方法。音声や図で具体的に解説

ギターのチューニングをチューナーなしでやる方法。音声や図で具体的に解説

チューナーの使い方。基本操作から各種機能まで細かく解説

チューナーの使い方。基本操作から各種機能まで細かく解説

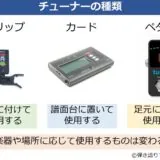

チューナーの種類。楽器別の使い分けについて解説

チューナーの種類。楽器別の使い分けについて解説 よく読まれている記事

初心者が覚えるべき ギターコード 10個を練習用の譜例付きで解説

男性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。音域チェックできる音源付き

コンデンサーマイク おすすめランキングベスト10【2024年版】 〜プロアーティスト使用マイクも紹介〜

初心者向けアコースティックギター おすすめ6選。購入するギターの選び方を107名のアンケート調査付きで解説

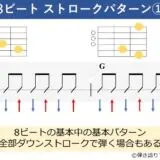

ギターのストロークパターンを練習しよう。弾き語りでよく使う譜例 10パターンで解説

ギターのカポタストでキー変更するための上げ方、下げ方を役立つ早見表と合わせて解説

SYNCROOM(シンクルーム)の使い方、設定、遅延対策を解説。無料で自宅セッションを楽しもう!

ギター初心者も弾ける簡単な曲 おすすめ50選。練習時のポイント解説付き

アコギ メーカー11社を解説。ブランドごとの特徴やおすすめのギターを紹介

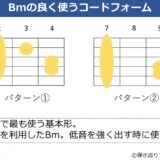

Bmコード(ビーマイナー)の押さえ方。ギターでキレイに鳴らすためのコツや良く使うコードフォームを解説