ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

読みたい場所をクリック!

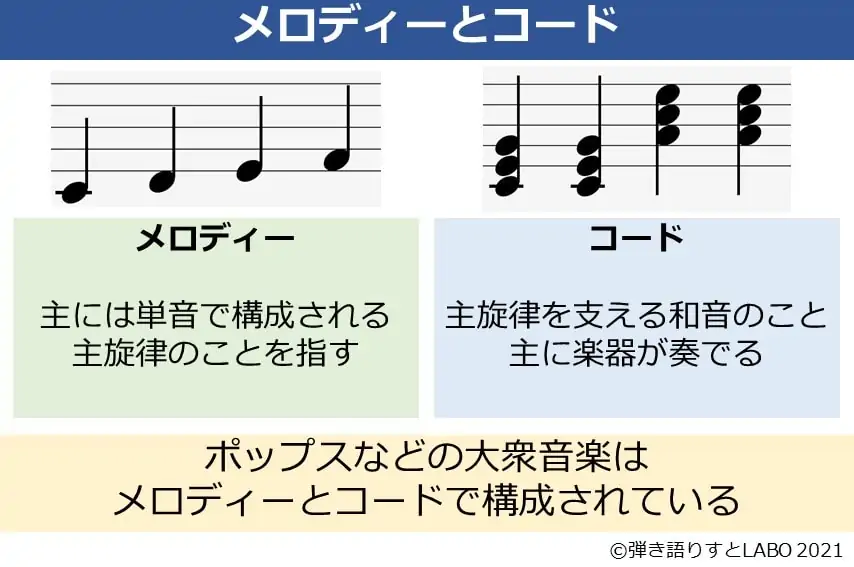

メロディーとコードの関係

作曲をしていく過程で最初に困ることと言えば、作ったメロディーにコードが付けられないことです。

膨大にあるコードからメロディーに適したものを選択するのは難しいですよね。

実は人間は不思議なもので、無意識でメロディーを作る場合もちゃんと曲のキーやコードに則ってメロディーを作っているのです。

そのため、コードの付け方にも法則がちゃんとあって、その法則を理解するだけで大分楽になります。

本章ではまず、メロディーとコードの関係や法則を紐解いて解説していきます。

後半の章では、具体的に題材を用意しているので法則に則ってコードを付けていく作業を一緒にやっていきましょう。

鼻歌はメジャースケールで作られる

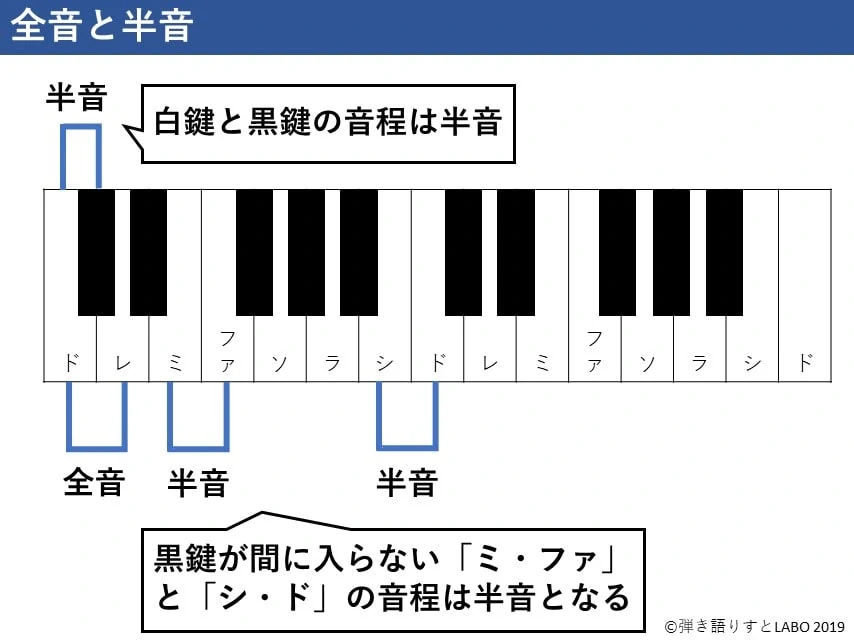

メジャースケールというのは「全音・全音・半音・全音・全音・全音」という法則に則った7つの音の並びのことです。

半音と全音と言うのはピアノで言うと黒鍵盤を含めて1つ隣が半音。2つ隣が全音です。

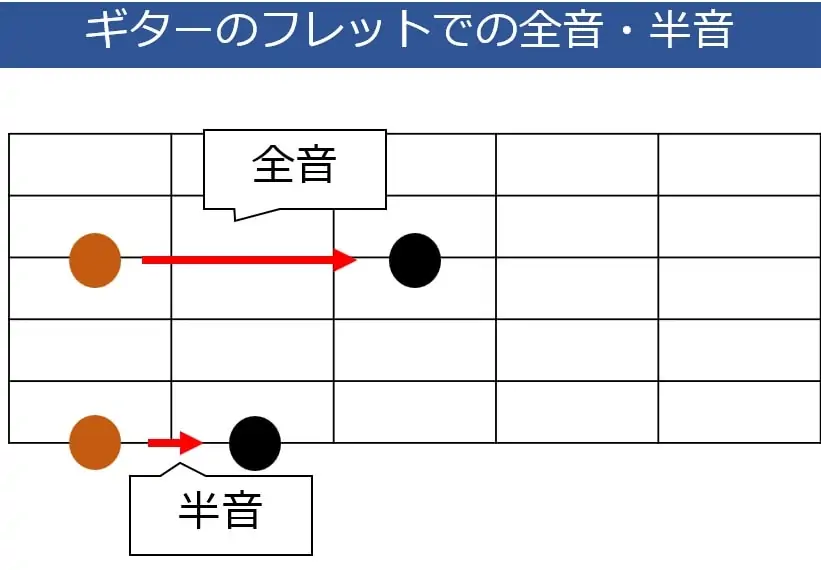

ギターで言うと1つ横のフレットが半音。2つ横のフレットが全音となります。

メジャースケールで馴染み深いのは、ド(C)から始まるCメジャースケールで「ドレミファソラシド」という並びになっています。

ポップス曲の大半はこのメジャースケール内でメロディーが作られています。

また、鼻歌でメロディーを作ると無意識のうちにメジャースケールの音だけでメロディーが構成されるものなのです。

ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

曲のキーとは

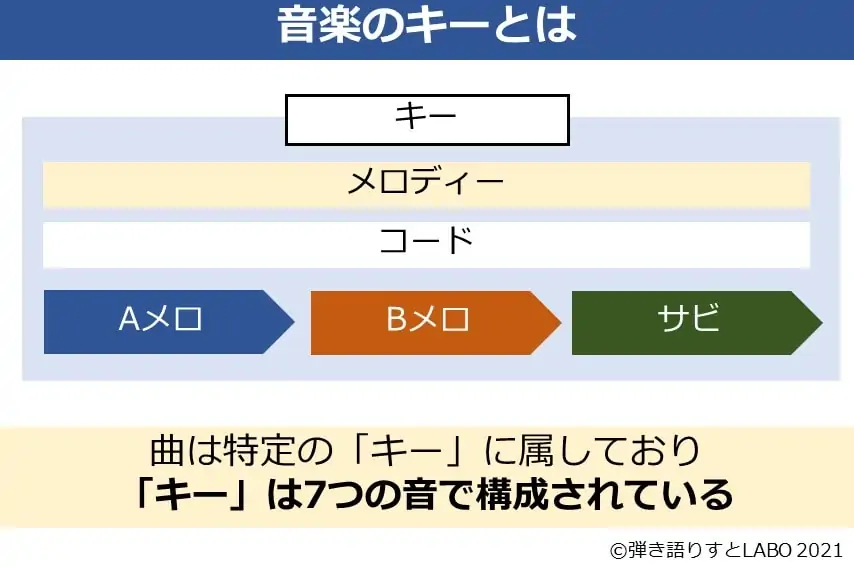

メロディーとコードの法則を理解するには、メジャースケール以外に曲のキーという概念も理解する必要があります。

メジャースケールとは 「全音・全音・半音・全音・全音・全音」という法則に則った7つの音でしたね。

この法則自体は変わりませんが、起点となる音が曲のキーによって変わります。

先ほど、例に出したCメジャーキーはド(C)が起点となり、作られるメジャースケールはCメジャースケールと呼ばれます。

キーが変わってDメジャーキーになると起点となる音はレ(D)となり、Dメジャースケールが用いられます。

見比べてみると、起点となる音が変わっただけで 「全音・全音・半音・全音・全音・全音」という法則 は変わっていないことがわかりますね。

作ったメロディーにコードを当てるときも、何のキーでメロディーが作られているか?を把握しないと無数にあるコードを試すハメになるわけです。

ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

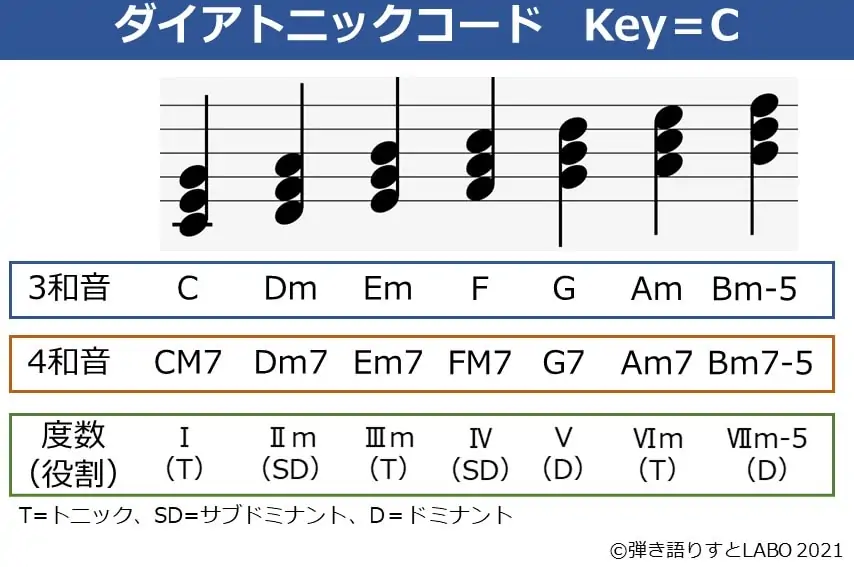

ダイアトニックコードを覚えよう

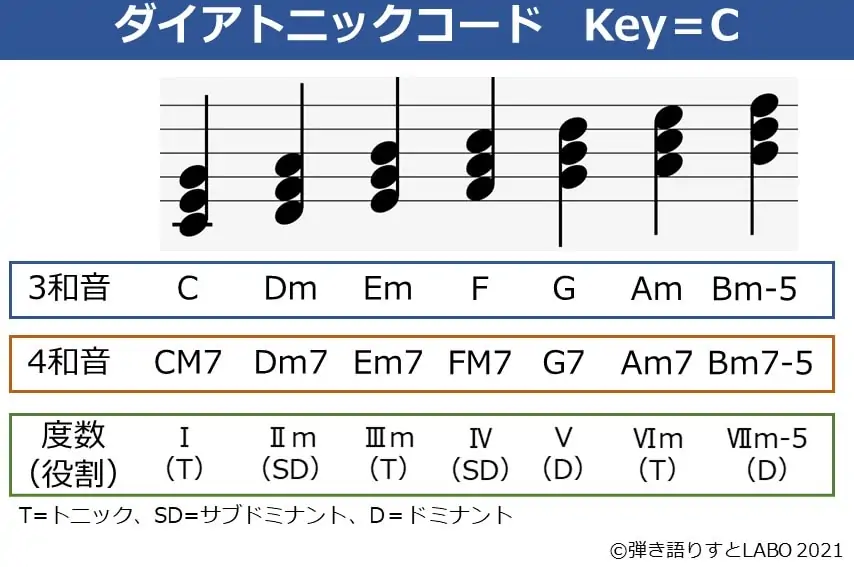

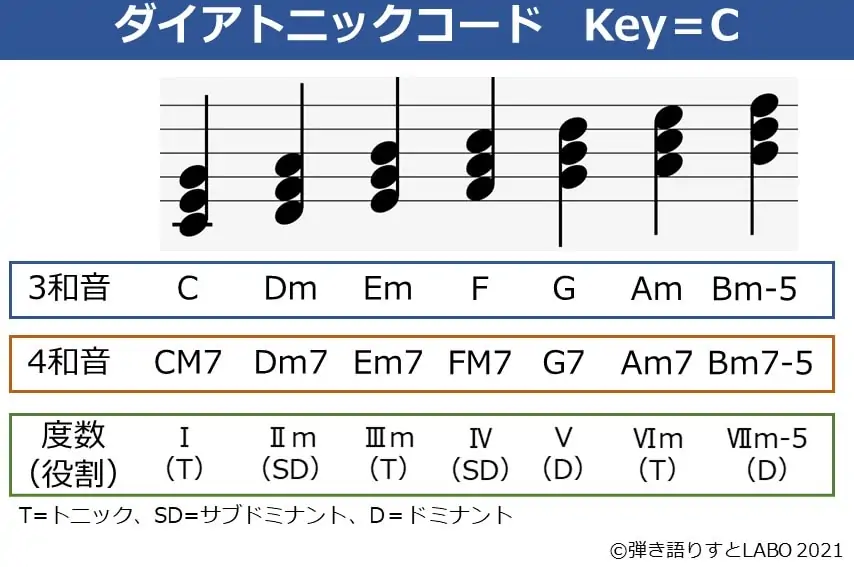

ダイアトニックコードとはザックリいうと、メジャースケールをコード(和音)にしたものです。

たくさん音符がありますが、使用している音はメジャースケールの7音だけです。

そのため、とあるキーのメジャースケールで作られたメロディーは必ずそのキーのダイアトニックコードのどれかがハマります。

ここまで理解すると無数のコードからメロディーに合うものを探す必要はないことがわかりますね。

下記の2工程でメロディーに対するコード付けはできます。

- 作った鼻歌のキーを調べる

- 該当するキーのダイアトニックコードの中からメロディーに合うコードを探す

ダイアトニックコードは7つなので、1/7の確率で当たるわけですから作業が一気に楽になります。

一方で、作曲が上達してくるとメジャースケールやダイアトニックコードの枠外の音も活用することも覚えておきましょう。

まずはメジャースケールに則ったメロディーのコード付けをマスターして、徐々に使える音の範囲を広げていくのが作曲上達のコツですね。

たけしゃん

たけしゃん

メロディーにコードを付けてみよう

それでは、これまでの内容を具体的に実践していきましょう。

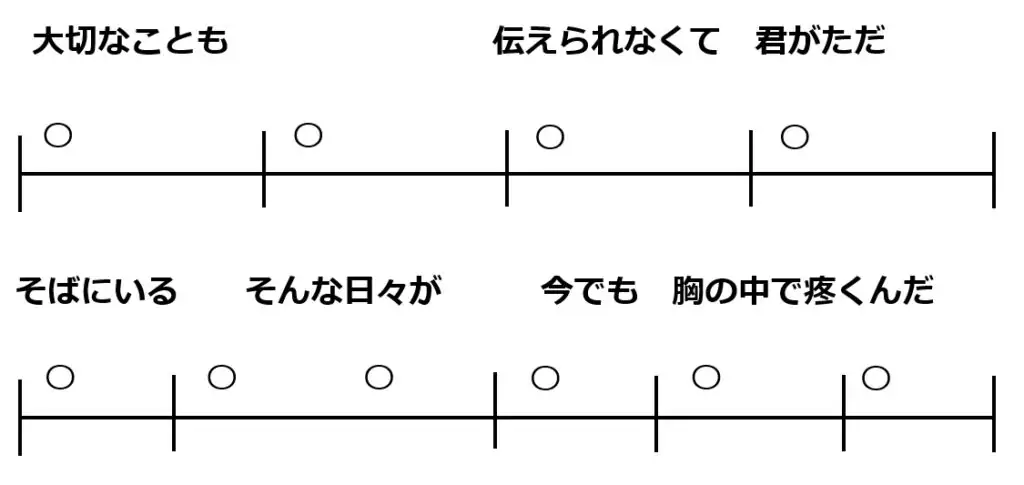

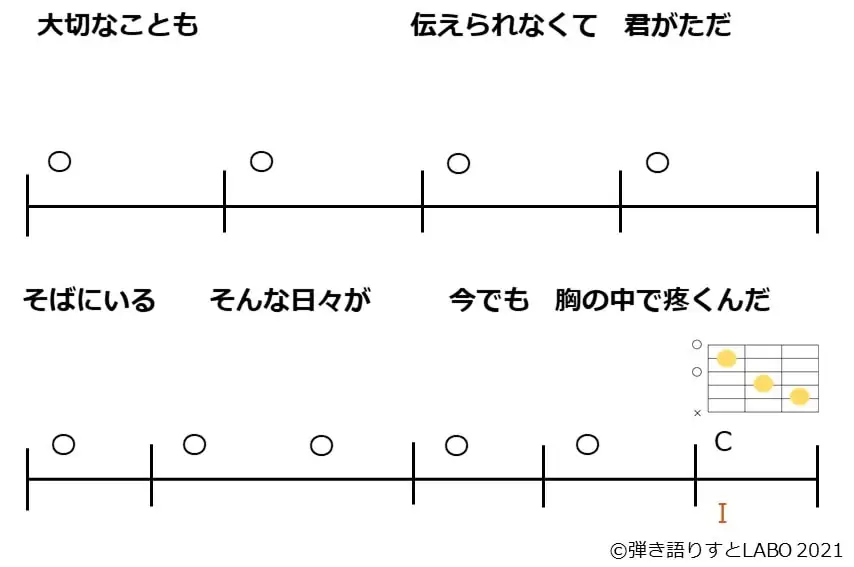

今回は僕が作ったサビのメロディーにコードを付けてみましょう。メロディーと構成がこちら。

これはサビの後半部分を切り取ったものですね。〇の部分にコードが1つずつ入ります。

このお題を前段で解説した法則を使って、少しずつコードを付けていきましょう。

コード付けの段取り

キー確定のポイントとなる箇所のコード付け

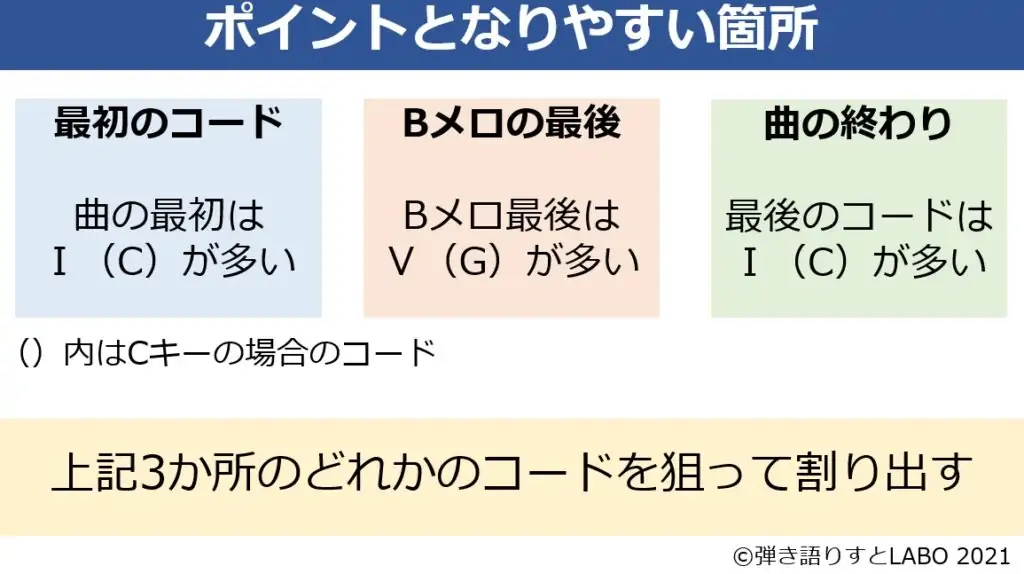

楽曲のキーを確定させるためにはポイントとなる箇所のコードを特定する必要があります。

そのポイントとなる箇所が上記3点ですが、今回はサビの後半部分を使うので曲の終わりを狙いましょう。

曲の最後にあたる部分はそのキーのⅠのコードがあたる確率が高いです。

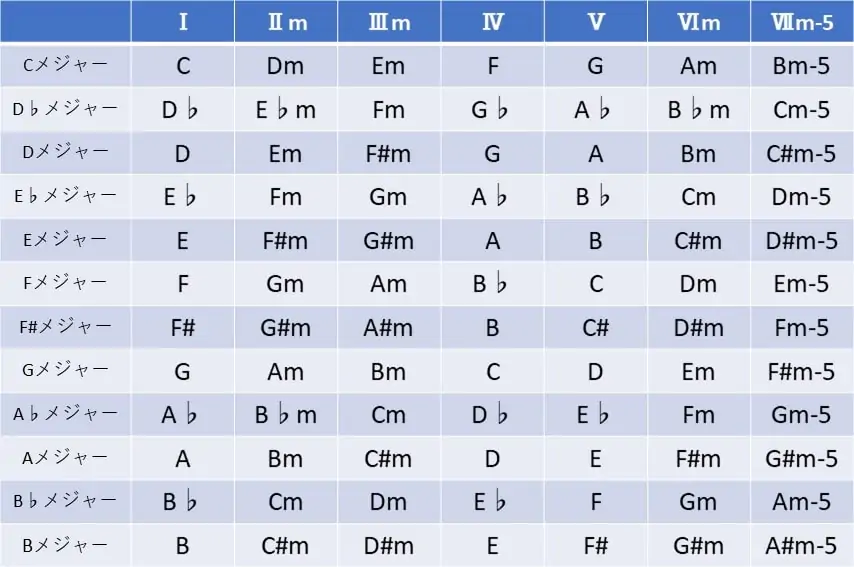

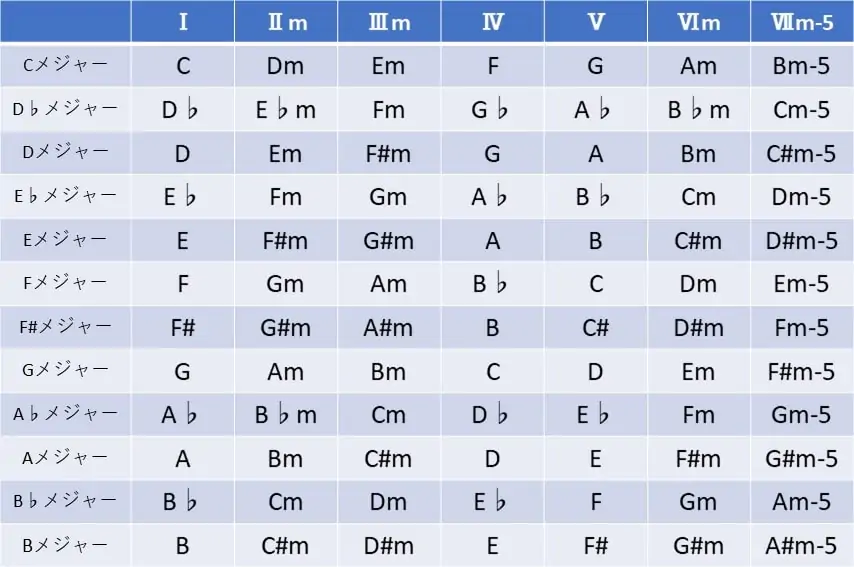

各キーのダイアトニックコード一覧がこちら。

Ⅰの列に入っているコードを片っ端から当てはめていきましょう。

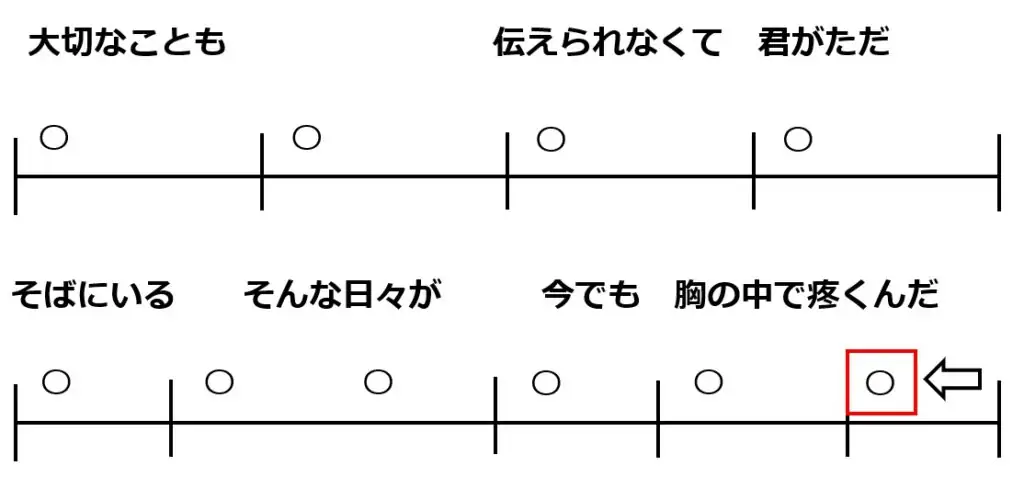

「うずくんだ」の「だ」と同時にコードをジャラーンと鳴らして合うものを選びます。

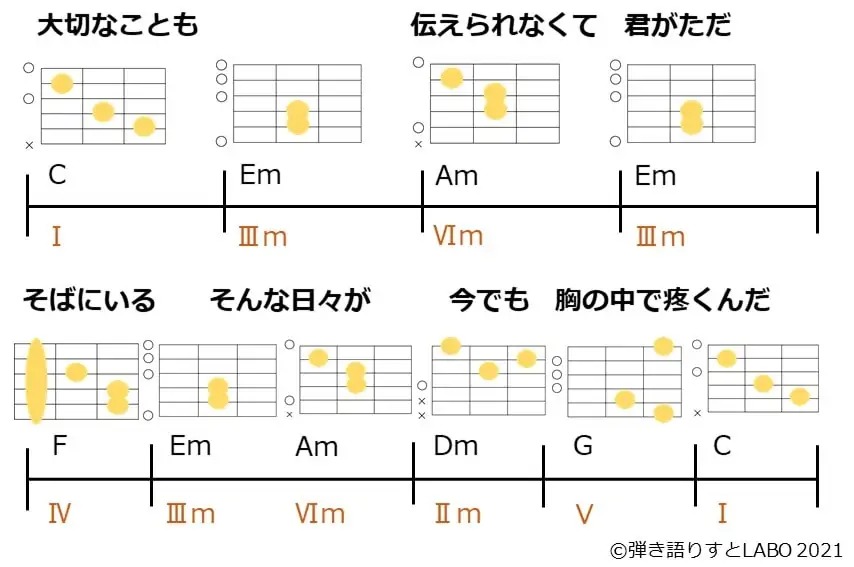

すると、最初のCがハマったはずです。

「疼くんだ」に合わせてCを鳴らした

これで、課題曲のキーでは「Ⅰ=C」であることがわかりましたね。

楽曲のキーを確定させる

さて、お次は楽曲のキーを確定させます。上の表で「Ⅰ=C」となっている行を探します。

すると、Cメジャーキーが「Ⅰ=C」となっていますので、お題曲のキーはCメジャーキーということがわかります。

Cメジャーキーとわかったら、他の箇所にダイアトニックコードを当てはめていきましょう。

ダイアトニックコードを当てはめていく

さて、Cメジャーキーと確定したので用いるのは上図のコードです。

今回は3和音を使ってコード付けをしていきましょう。

それでは〇の部分に入るコードをダイアトニックコードを片っ端から試して確定させていきましょう。

感覚でメロディーとコードが合っているなと思うものを選択すればOKです。

メロディーにコードを付ける精度などは経験がモノを言うので、数をこなすことが大事ですよ。

さて、コードを付けてみた感じはどうだったでしょうか?

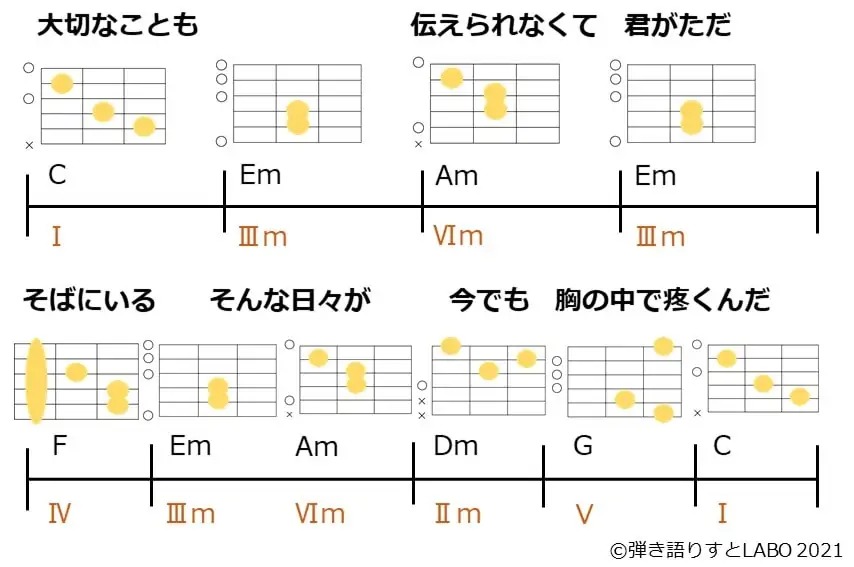

僕が付けたコードは以下のとおりです。自身でコードを付けたらタップして見てみましょう。

これでメロディーにコードを付ける作業は終了です!

最後におまけでコードの付け替えについても軽く解説しましょう。

リハーモナイズをしてみよう

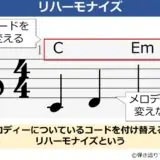

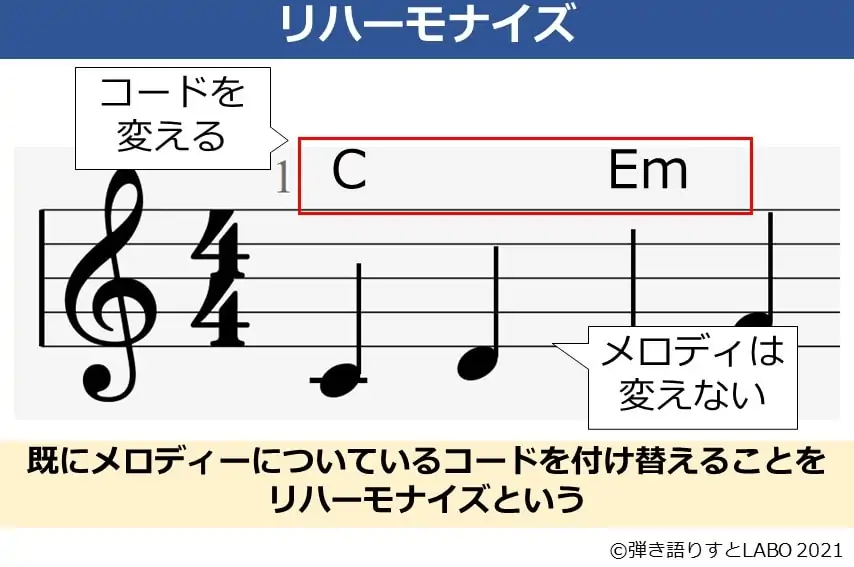

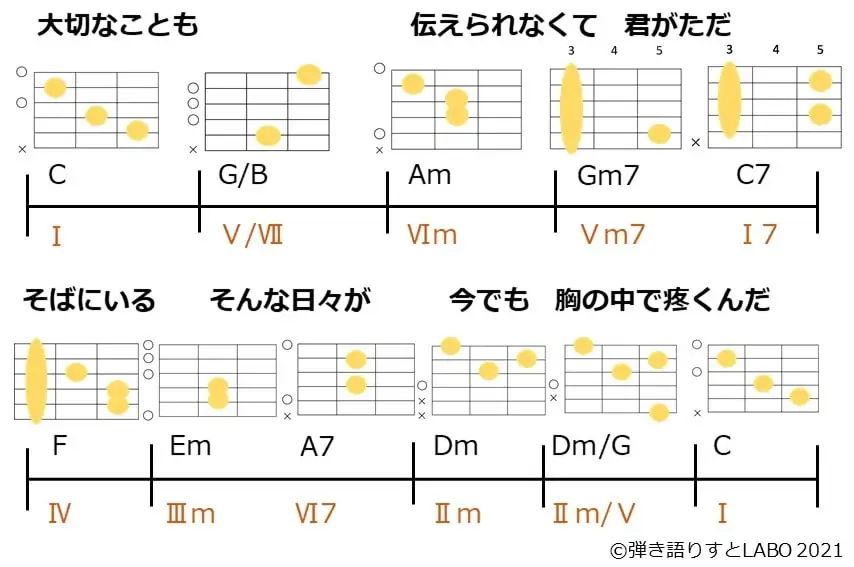

メロディーは変えずにコードだけ変えることをリハーモナイズと言います。

弾き語りではリハーモナイズは非常に重要で、付けるコードによって曲の雰囲気が大きく変わります。

本記事ではリハーモナイズまでチャレンジする必要はないのですが、コード付けを変えるだけで印象がこれだけ変わる…という実例を実感してみましょう。

リハーモナイズ前

リハーモナイズ後

同じメロディーですが、大分印象が変わりましたよね。

後者の方のコード付けはメジャー曲ではよくある感じなので、よりプロっぽく聞こえるのではないでしょうか。

実際のリハーモナイズにおいては楽曲全体を見て、どこにどういったコード付けをしていくのか考えていきます。

リハーモナイズについての詳しい説明は下記の記事を参照ください。

メロディーにコードを付ける技術を高めるには色んな楽曲をカバーしたり、音楽理論を勉強することが有効ですね。

弾き語りすとLABOでは、ギター弾き語りの方のために無料の音楽理論講座を用意してます。

全40話とボリュームはありますが、勉強することでコード理論についてはかなり詳しくなれるので活用してください。

コードの付け方でよくある質問

- メロディーにコードを付けるためには楽器がないといけませんか?

- 楽器がないと難しいです。上手に演奏できる必要はありませんので、コードを付けるためにギターかキーボード(鍵盤)は持っておくことをおすすめします

- メロディーにコードを付けるには音楽の勉強をしないといけませんか?

- 感覚で付けることは可能ですが、勉強したほうが圧倒的に効率が良いです。必要な内容は<メロディーとコードの関係>でまとめたので参照してください。

- コードを付けられたのですが、素人っぽくなってしまいます

- コードの付け方には色んな選択肢があって、音楽理論を勉強することで引き出しを増やせます。弾き語りすとLABOの無料で読める音楽理論講座をぜひ活用してください!

メロディーにコードを付ける まとめ

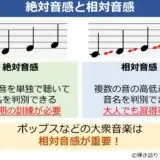

- 人間がメロディーを作るときは無意識にキーとコードに則って作っている

- メロディーのコード付けはキーと使用する音の法則を理解すると絞り込めて楽

- コードの付け方に正解はなく、1つのメロディーに色んなコードを付けることができる

ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

メロディーにコードを付ける方法についての解説でした!

最初は大変ですが、徐々に慣れてきてパッと予想できるようになっていきます。

なので、数をこなすのが大事ですね!

よく読まれている記事

初心者が覚えるべき ギターコード 10個を練習用の譜例付きで解説

男性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。音域チェックできる音源付き

コンデンサーマイク おすすめランキングベスト10【2024年版】 〜プロアーティスト使用マイクも紹介〜

初心者向けアコースティックギター おすすめ6選。購入するギターの選び方を107名のアンケート調査付きで解説

ギターのストロークパターンを練習しよう。弾き語りでよく使う譜例 10パターンで解説

ギターのカポタストでキー変更するための上げ方、下げ方を役立つ早見表と合わせて解説

SYNCROOM(シンクルーム)の使い方、設定、遅延対策を解説。無料で自宅セッションを楽しもう!

ギター初心者も弾ける簡単な曲 おすすめ50選。練習時のポイント解説付き

アコギ メーカー11社を解説。ブランドごとの特徴やおすすめのギターを紹介

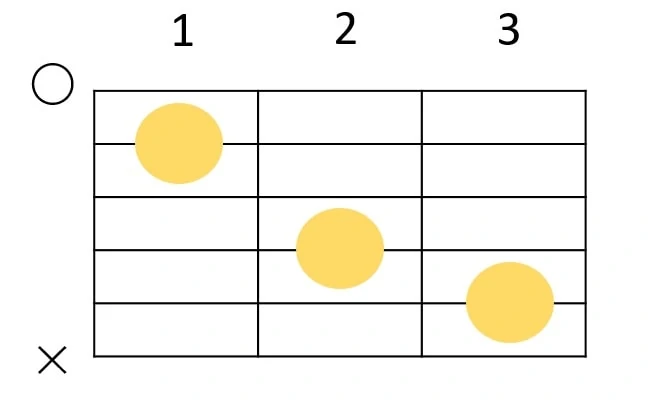

Bmコード(ビーマイナー)の押さえ方。ギターでキレイに鳴らすためのコツや良く使うコードフォームを解説