ぎたすけ

ぎたすけ

たけしゃん

たけしゃん

解説でもパーツの名称は良く出てくるから大事だよ

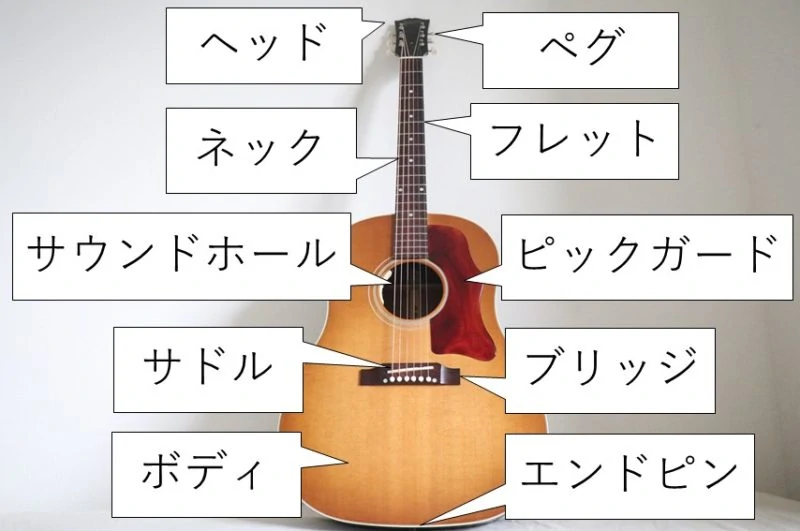

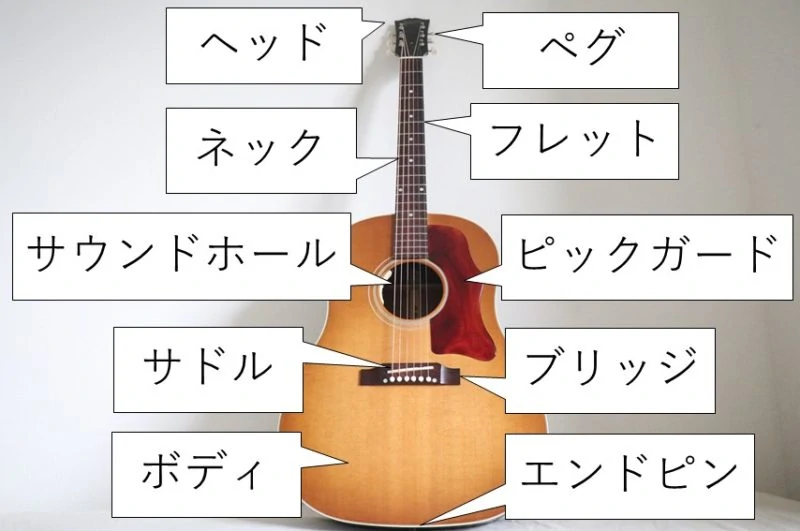

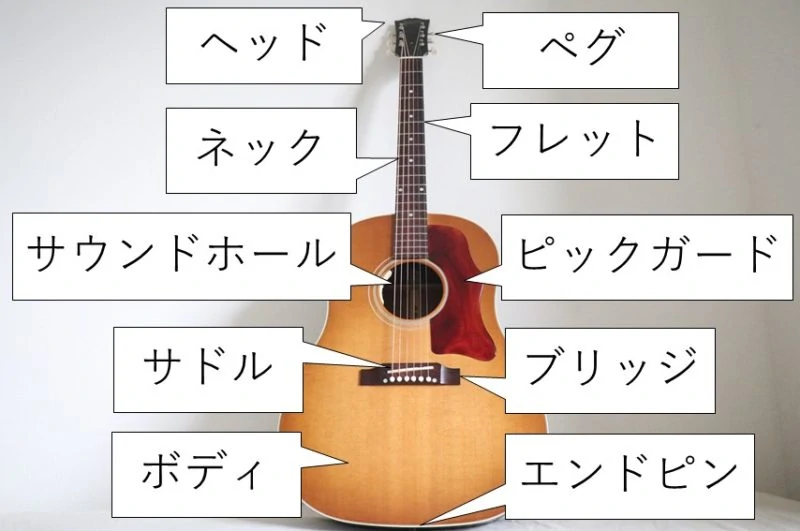

アコギ初心者が練習する内容をまとめた入門講座 第2話はアコギ各部の名称です!

名称がわからないとメンテナンスなどのときに不便なので、最初に覚えてしまいましょう。

初心者講座トップ

アコギ 初心者講座 全19話で初心者がやるべきことを徹底解説

アコギ 初心者講座 全19話で初心者がやるべきことを徹底解説

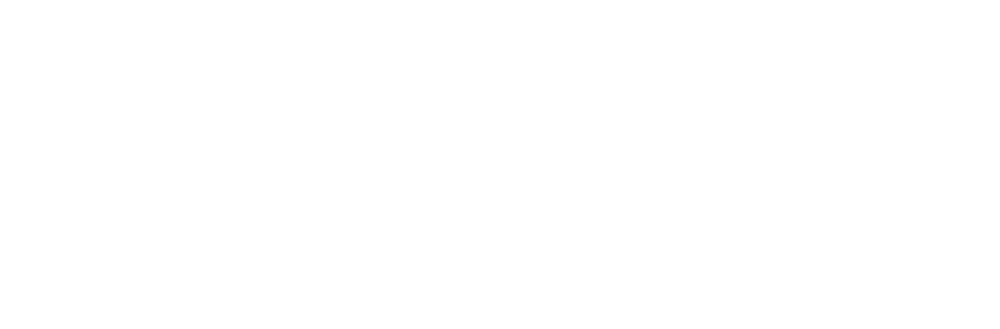

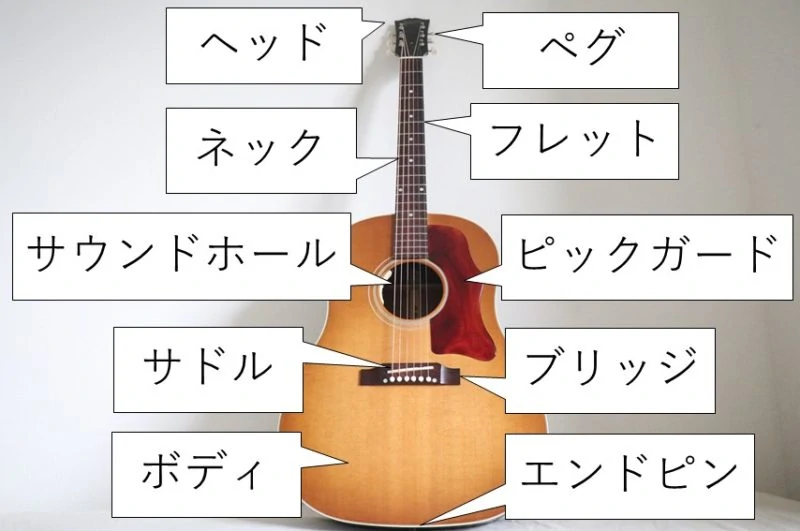

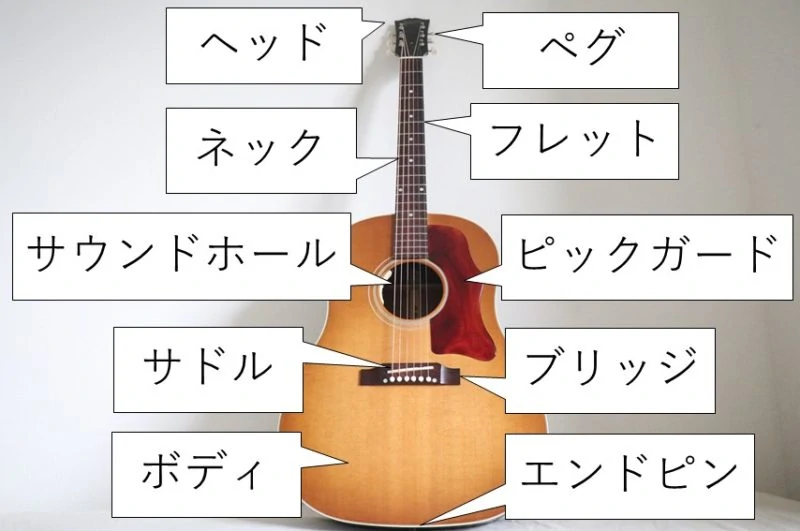

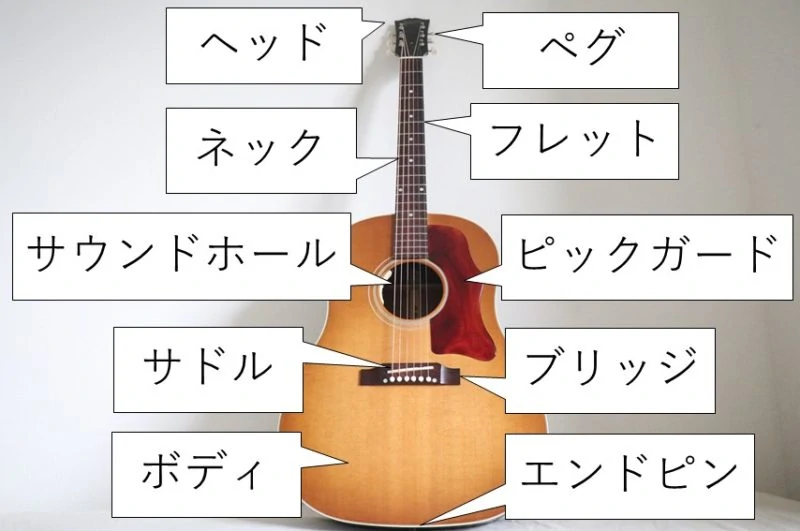

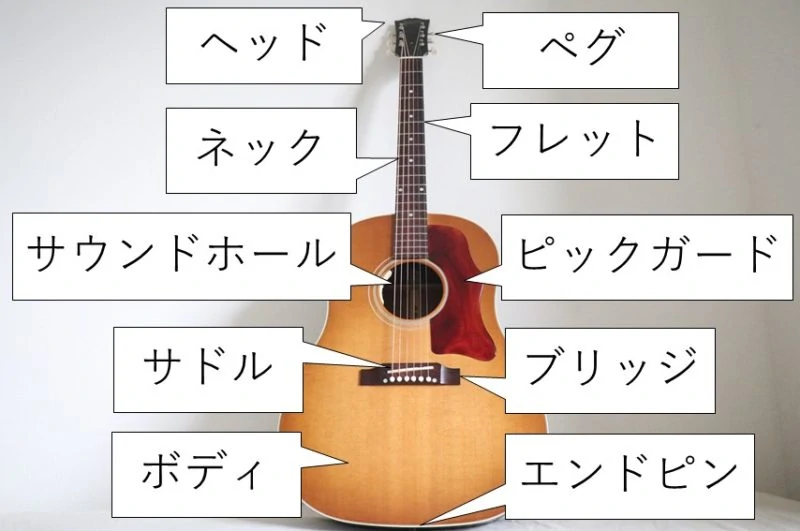

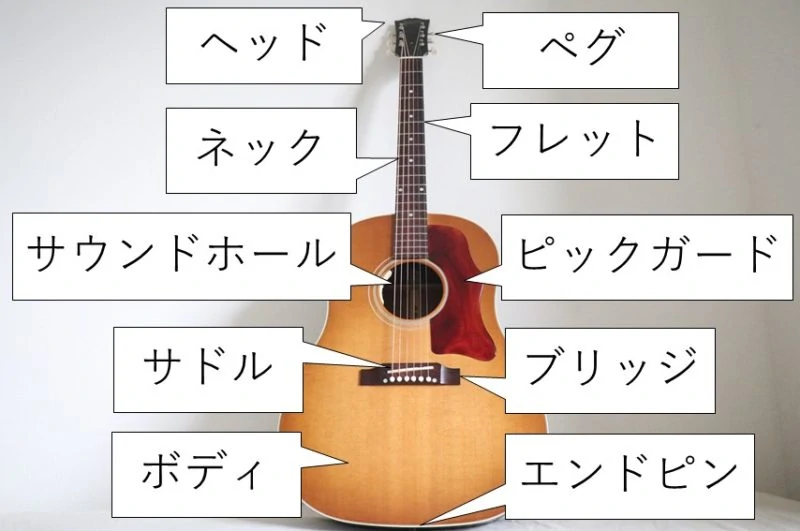

まずは良く出てくるアコースティックギターのパーツを写真で一覧化してみました。

タップで解説に飛びます

頭から読むもよし、必要なパーツだけ確認するもよし。

本記事をブックマークして忘れたら確認しましょう。

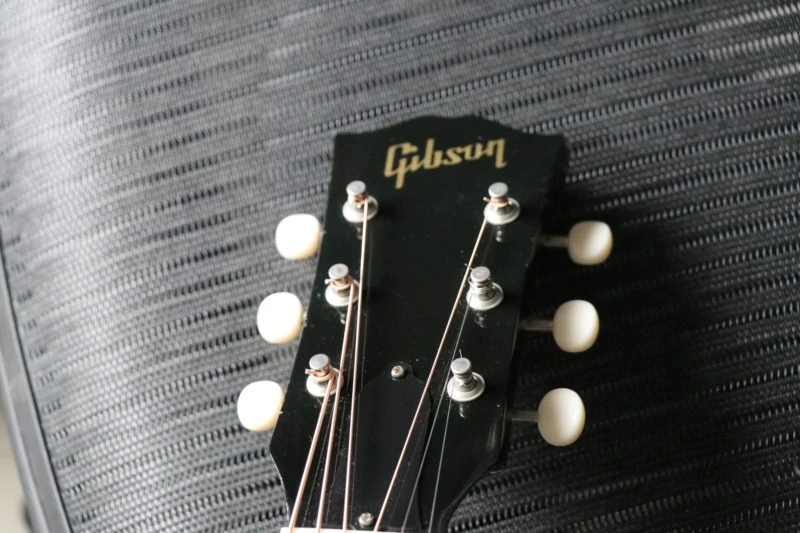

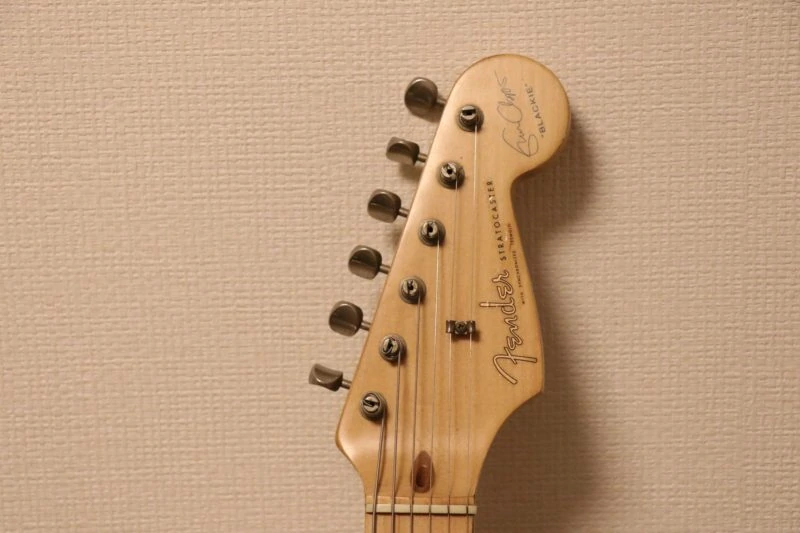

ギターヘッド

ギターの先端部分をヘッド(ギターヘッド)と呼びます。

ギターヘッドにはギターメーカーのロゴが刻まれるのが一般的。

ギターヘッドの中にもパーツが組み込まれており、その各パーツを解説していきます。

項目タップで解説に飛びます

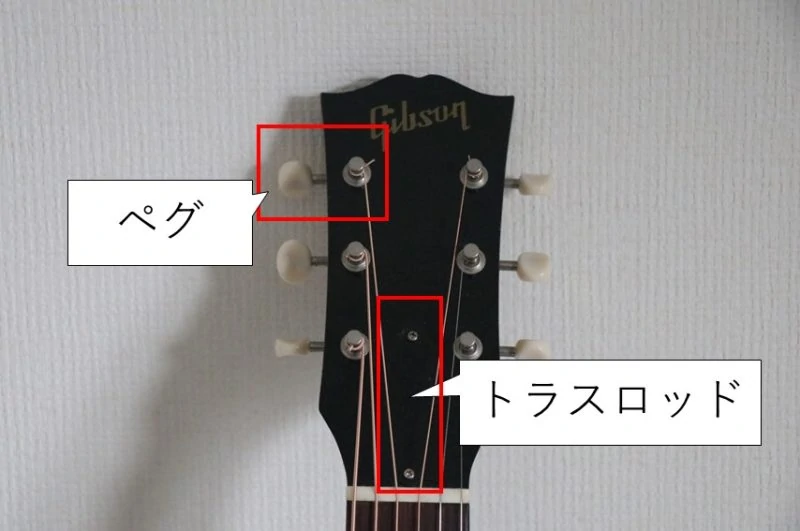

ペグ

ギターの弦を巻きつける道具です。

ペグを回して弦の張力を上げ下げすることでチューニングを行います。

弦の数だけペグの数が用意されるため、例えばギターであれば6弦なので6つ存在します。

ベースであれば、4弦なの4つ存在するわけですね。

アコースティックギターでは左右に3つずつ並ぶ、3連ペグが一般的です。

対して、エレキギターでは左側に6つのペグが並ぶ、6連ペグが一般的になっています。

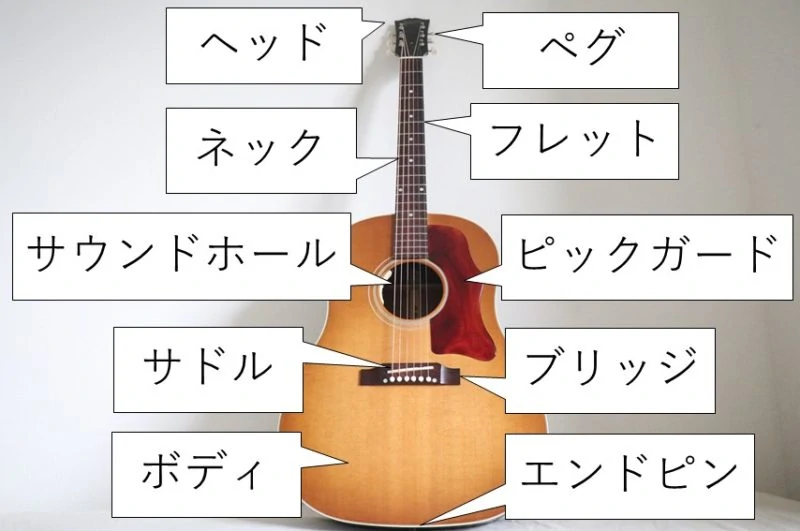

トラスロッド

トラスロッドとはギターのネックに組み込まれている鉄の棒のことです。

トラスロッドにはナットがついていて、ナットの絞め具合でネックの反りを修正する機能があります。

そして、そのトラスロッドナットにアクセスするための場所がトラスロッドカバーです。

なお、ギターヘッドにトラスロッドカバーがついていないメーカーもあります。

その場合はサウンドホール側にトラスロッドナットを回す部分があります。

下手にナットをいじるとネックに悪影響が出るので、大事なギターなら専門家に任せましょう。

ネック

ネックはギターの細く長い部分のこと。

ネックの表部分は指で弦を押さえるパーツであることから、指板やフィンガーボードとも呼ばれます。

ネック部分にも様々なパーツがあるので、1つずつ掘り下げて解説していきましょう。

項目タップで解説に飛びます

ナット

ナットはヘッドとネックのつなぎ目にある、弦を支えているパーツ。

弦を押さえるための溝が作られており、パーツの材質や溝の深さは音質や演奏面に大きく影響します。

ポジションマーク

指板の特定フレットに入っているマークをポジションマークと呼びます。

よくあるパターンは3・5・7・9・12フレットにマークがあるタイプです。

高価なギターだとポジションマークがおしゃれなものもあります。

※Taylor 814ceのネック

また、安価なギターだと指板上にはポジションマークがないものが多いです。

※Martin DX1のネック

ただ、どのギターでもネックのサイドにはポジションマークがあります。

ネック側面のポジションマークも3・5・7・9・12フレットが一般的で側面にポジションマークがあれば、演奏で困ることはないですね。

ちなみにスタジオやライブハウスのギターを借りると使い倒されていて、ポジションマークが消えてることが多いです。

初心者、初中級者くらいのうちは借りるよりは自分のギター持ってくのが安定ですよ。

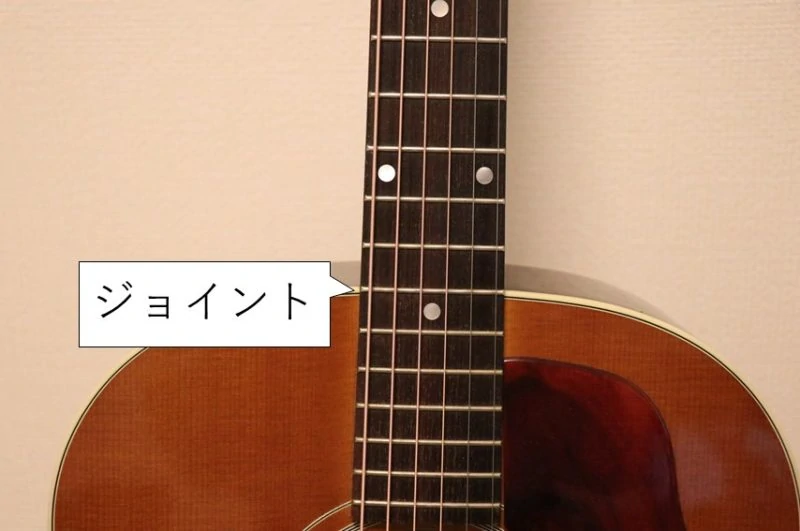

フレット

指板に打ち込まれた金属の棒をフレットと呼びます。

ナット側から1フレット、2フレット…と呼ばれて、押さえるフレットの数字が1つあがるごとに音程が半音上がります。

また、ギターボディとの付け根部分をジョイントと呼びます。

現代のアコギで一般的なのは14フレット目がジョイント部分となる14フレットジョイントです。

昔のMartinギターは12フレットジョイントが一般的だったので、今でも12フレットジョイント仕様のアコギも結構あります。

サウンドホール

ボディ内部の振動音を外に出すための穴がサウンドホールです。

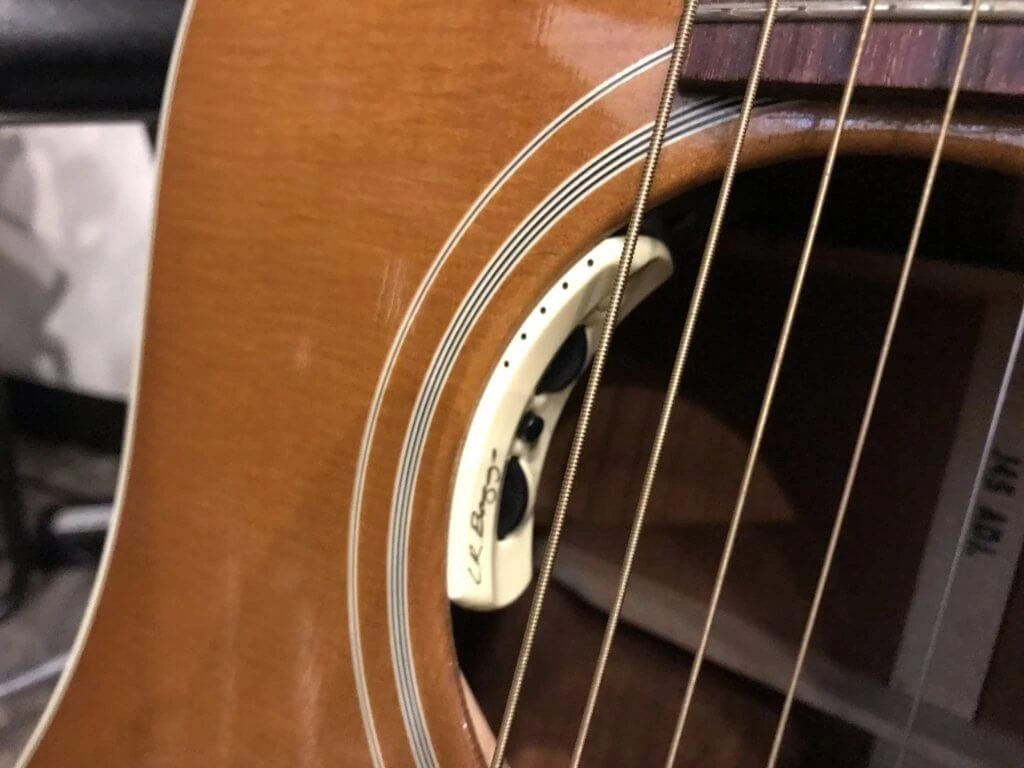

エレアコだとピックアップのコントロール装置(プリアンプ)がサウンドホールについていることも多いですね。

※L.R.Baggs Anthemを付けたエレアコ

他にもサウンドホールに橋を架けるようにピックアップを取り付けるパターンもあります。

※L.R.Baggs M-1を付けたエレアコ

ボディ内部で作られる箱鳴りした音は心地よい響きになるので、サウンドホールはアコギの大きな特徴でもありますね。

ピックガード

サウンドホール横についているプラスチック製のものがピックガード。

ピックでギターを弾いたときに本体を傷つけないように取り付けられているものです。

長年、弾き込んでるとピックガードが大きく傷ついてきますので、ピックガードの役割は実は大きいんです。

また、ピックガードの形や色合いはギターのルックスに大きく影響します。

わざわざ好みのものに変える人もいるくらいです。

ブリッジ

サウンドホール下にあって弦の終着点になるのがブリッジ。

弦の振動をボディに伝える大事なパーツであり、音の質にも大きく影響します。

また、ブリッジ部分にはいくつかのパーツがあって、やはり音質・演奏性に大きく影響します。

項目タップで解説に飛びます

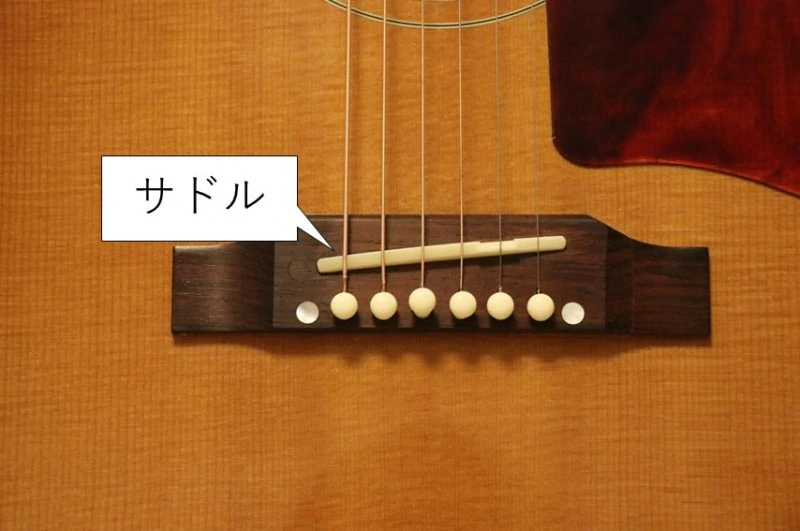

サドル

ブリッジの中央に位置する細長い棒がサドルです。

ナットから伸びてきた弦を支える役割を担っています。

サドルの高さや溝の深さで弦の高さ(弦高)が変わるため、演奏性において重要なパーツです。

また、材質はプラスチック、牛骨、TASQ、セラミック、カーボン、象牙など色んなものが存在します。

有名ギターなどで一般的に用いられるのは牛骨です。

ブリッジピン

弦を固定するためのパーツがブリッジピンです。

弦の数だけ用意されるので、アコギなら6つとなります。

弦交換をするときに取り外しする必要がありますが、素手で外すのは厳しいので専用の工具を使いましょう。

弦交換に必要な工具が一体化している、ダダリオのPro-Winder DP0002がおすすめです。

ボディ

弦の音を増幅させる、アコースティックギターの心臓部分がボディです。

ギターのボディはトップ、サイド、バックの3部位に分かれます。

アコギのトップ(表板)

アコギのサイド(側板)

アコギのバック(裏板)

サイドとバックは基本的に同じ木材が使用されるため、商品紹介ではトップとサイド&バックという表記で木材が紹介されます。

ネックヒール

バック(裏板)でネックとボディが接続されている部分です。

ネックヒール部分にストラップピンが取付けされているギターもあります。

ネックヒール部分のストラップピンは標準ではついていないアコギが多いです。

その場合は後から増設するか、ストラップ先端をナット上あたりに紐で縛って固定します。

2000年以降はネックヒールにストラップピンを付けるアーティストが圧倒的に多くなったので、最近発売されたアコギでは標準で付いているものも割とあります。

例えば、プロアマ問わずに人気のTaylorは標準でネックヒールにストラップピンが付いています。

エンドピン

アコースティックギターの最下部についているピンがエンドピンです。

ストラップを取付けするためのパーツです。

なお、エレアコではエンドピンを取り外して、穴を開けた上でケーブルの接続ジャックに取り換えるパターンが多いです。

接続ジャックになっても、ストラップを取付けするパーツとして機能します。

第1章 必要なアイテムと使い方

第2章 コードを弾いてみよう

第3章 基本テクニックを覚えて曲を弾こう

よく読まれている記事

初心者が覚えるべき ギターコード 10個を練習用の譜例付きで解説

男性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。音域チェックできる音源付き

コンデンサーマイク おすすめ17選【2024年】。ボーカルレコーディングで定番の製品を徹底比較。

初心者向けアコースティックギター おすすめ6選。購入するギターの選び方を107名のアンケート調査付きで解説

ギターのストロークパターンを練習しよう。弾き語りでよく使う譜例 10パターンで解説

ギターのカポタストでキー変更するための上げ方、下げ方を役立つ早見表と合わせて解説

ギター初心者も弾ける簡単な曲 おすすめ50選。練習時のポイント解説付き

女性の音域を平均・低め・高めの3種類で解説。参考アーティストも合わせて紹介

SYNCROOM(シンクルーム)の使い方、設定、遅延対策を解説。無料で自宅セッションを楽しもう!

アコギ メーカー11社を解説。ブランドごとの特徴やおすすめのギターを紹介